Partout en Europe, les citoyens se lèvent contre la corruption. Dans son dernier éditorial, François Ernenwein dresse un constat inquiétant mais porteur d’espoir : la tolérance face aux pratiques opaques et illégales recule, et la pression populaire s’accentue.

En Serbie, la colère gronde depuis près d’un an. L’effondrement d’un chantier ferroviaire à Novi Sad, attribué à des malfaçons liées à la corruption, a catalysé un vaste mouvement de contestation. Les jeunes dénoncent un système verrouillé par les passe-droits, où l’emploi s’achète et où la méritocratie est inexistante. Face à cette mobilisation, le président Vučić répond par la répression, sans enrayer la défiance croissante de la population.

Même en Ukraine, en pleine guerre et sous loi martiale, les citoyens n’ont pas hésité à descendre dans la rue. Le président Zelensky avait tenté d’affaiblir les lois anti-corruption en vigueur. Il a dû faire machine arrière sous la pression populaire, preuve que, même en temps de crise, la société civile reste vigilante.

En Grèce, un scandale retentissant de détournement de fonds européens (300 millions d’euros) touche le parti au pouvoir, Nouvelle Démocratie. Une commission d’enquête parlementaire a été mise en place, mais son indépendance reste incertaine.

Ces combats ne sont pas sans risques. Deux journalistes, l’un en Slovaquie, l’autre à Malte, ont payé de leur vie leur engagement contre la corruption. Ces assassinats illustrent le danger qui pèse sur les lanceurs d’alerte et les journalistes d’investigation.

En France, la sensibilité de l’opinion publique face à la corruption est aussi perceptible. La décision des Républicains d’écarter Rachida Dati d’une élection partielle — alors qu’elle est mise en cause dans une affaire de trafic d’influence — témoigne de cette pression morale, bien que la présomption d’innocence demeure.

François Ernenwein rappelle que lutter contre la corruption, c’est défendre la démocratie. Cela passe par une justice indépendante, une presse libre et une protection réelle des lanceurs d’alerte. Car l’argent sale — issu de l’évasion fiscale, du trafic de drogue ou du financement du terrorisme — alimente un système opaque, menaçant pour les institutions démocratiques. Près de la moitié de la masse monétaire mondiale transite par des paradis fiscaux, souligne-t-il.

Face à ces constats, une certitude : la vigilance citoyenne est essentielle pour préserver la démocratie vivante.

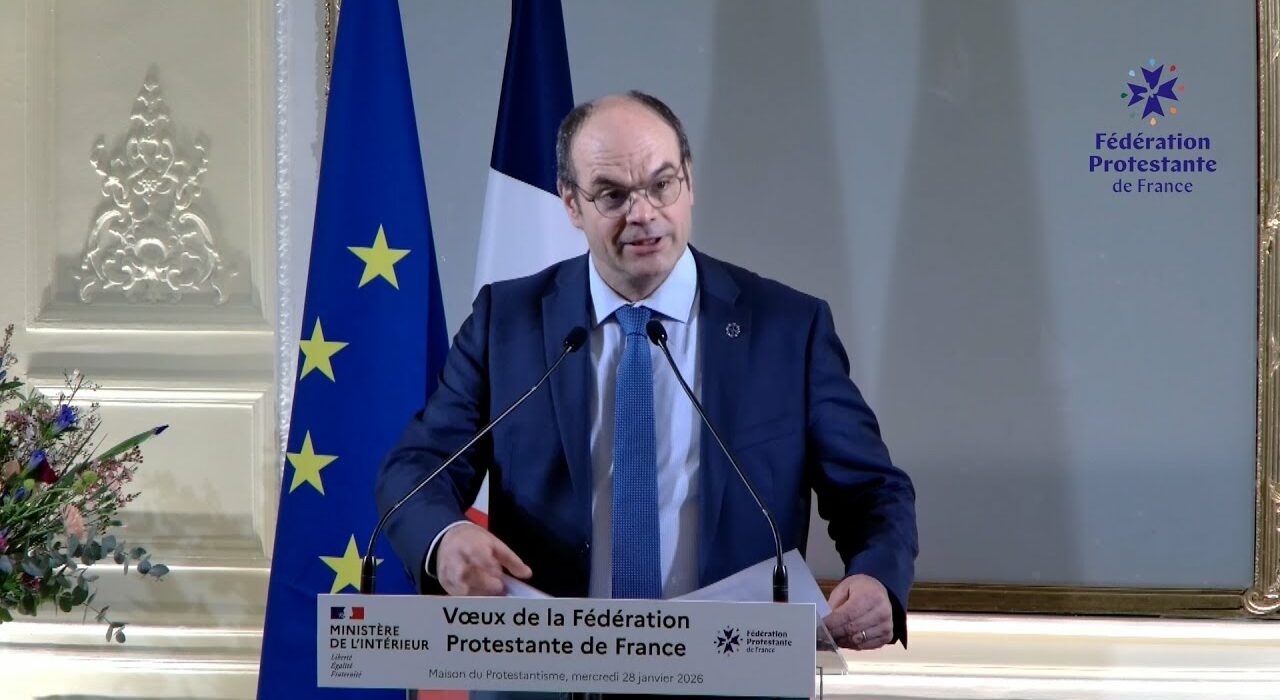

Production : Fondation Bersier – Regards protestants

Remerciements : François Ernenwein

Entretien mené par : David Gonzalez

Technique : Horizontal Picrtures

A voir aussi :