L’orthodoxie se base sur une foi apostolique et a connu un schisme au XIe siècle, entraînant une rupture avec l’Église catholique romaine, bien que cette excommunication ait récemment été levée.

Les orthodoxes rejettent certains dogmes catholiques, notamment l’infaillibilité papale, et diffèrent en matière de théologie trinitaire.

Comparée au protestantisme, l’orthodoxie conserve une tradition plus homogène et constante, malgré quelques déviations. Les croyants orthodoxes, même peu instruits, sont immergés dans une tradition liturgique ancienne, souvent sans en être pleinement conscients.

Toutefois, des textes liturgiques peuvent contenir des éléments nationalistes, en dépit des condamnations officielles de ces hérésies. En France, les orthodoxes, au nombre de 400 000 à 500 000 fidèles, qu’ils soient descendants d’émigrés ou Français convertis, forment une communauté diverse mais unie par des pratiques et des croyances communes.

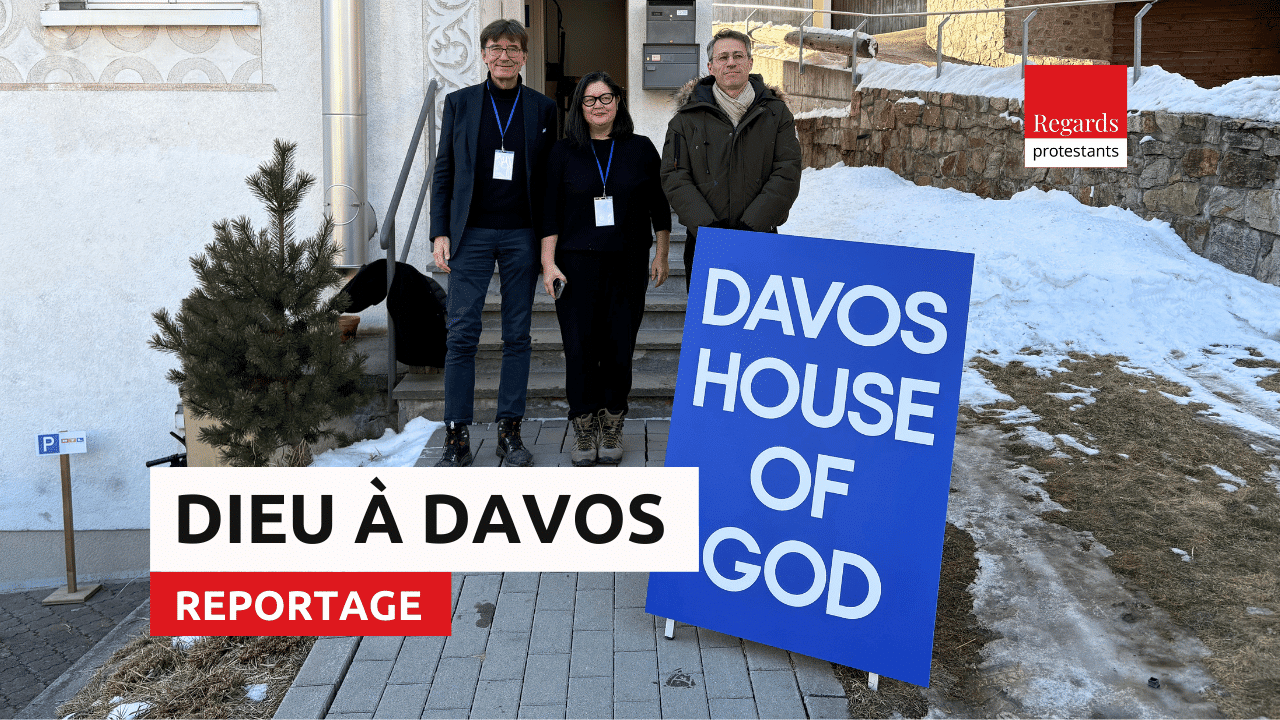

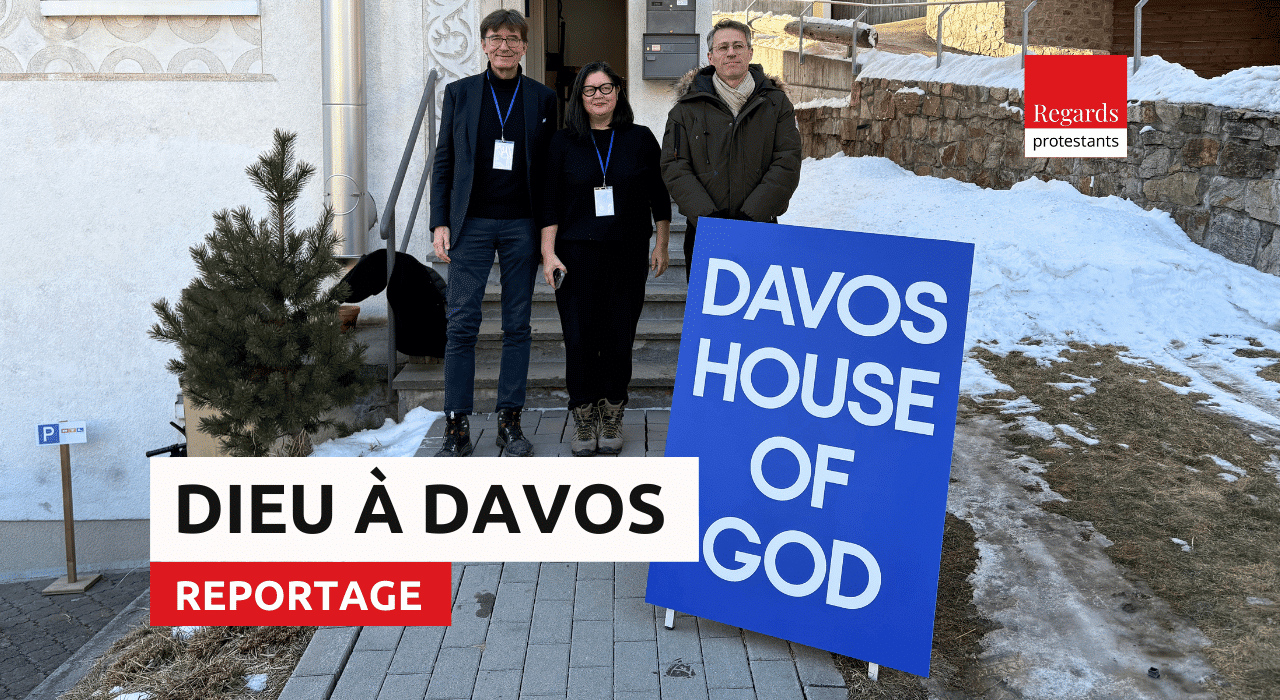

Production : Fondation Bersier – Regards protestants

Remerciements : André Lossky

Entretien mené par : Anne-Valérie Gaillard

—

L’Église orthodoxe est l’une des trois grandes branches du christianisme, aux côtés du catholicisme et du protestantisme. Elle puise ses racines dans les premiers siècles de l’Église et conserve une tradition théologique, liturgique et spirituelle profondément marquée par l’Orient chrétien.

Qui sont les orthodoxes ?

Le mot orthodoxe signifie « droite croyance ». Les Églises orthodoxes se sont structurées autour des patriarcats historiques (Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jérusalem) et des Églises nationales (Grèce, Russie, Serbie, Roumanie, etc.). Elles ne reconnaissent pas l’autorité du pape de Rome, ce qui a mené au schisme de 1054, rupture officielle entre l’Orient et l’Occident chrétiens.

En quoi croient-ils ?

Les orthodoxes partagent les grands fondements de la foi chrétienne : la Trinité, la divinité du Christ, la résurrection, les Écritures et les sacrements. Toutefois, ils insistent particulièrement sur la continuité avec les Pères de l’Église, les conciles œcuméniques et la liturgie comme chemin de communion avec Dieu. La théologie orthodoxe accorde une grande place au mystère, à la beauté du culte, et à la divinisation de l’homme, c’est-à-dire à la transformation de l’être humain par la grâce.

Le culte orthodoxe est riche en symboles, icônes, encens, gestes, et chants. L’Eucharistie y occupe une place centrale. Le mystère de la foi s’y vit dans la prière communautaire, le jeûne, et la contemplation. L’image du Christ ressuscité l’emporte sur celle de la croix souffrante : la résurrection est le cœur battant de la spiritualité orthodoxe.

Du point de vue protestant, la foi orthodoxe possède un enracinement historique et une profondeur mystique, mais suscite des interrogations sur la place de la Tradition, le rôle des images, ou la théologie des sacrements. Les deux traditions se rejoignent sur l’amour de l’Écriture, la confession du Christ comme Sauveur et l’appel à la sainteté.