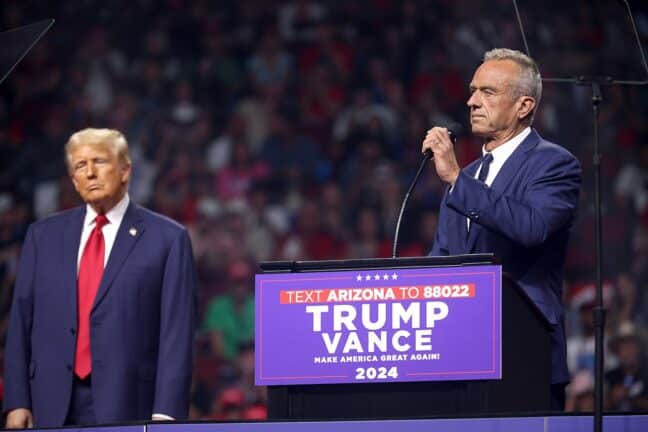

Puissances hobbesiennes (les États-Unis de Trump, la Russie de Poutine, la Chine de Xi) contre le fragile assemblage kantien (l’Union européenne) ? Les pensées contrastées des deux philosophes sur « l’ordre du monde » et surtout son désordre peuvent nous aider à mieux comprendre ce qui est en jeu depuis la guerre contre l’Ukraine déclenchée par Poutine en 2022 et encore plus depuis la deuxième arrivée au pouvoir de Trump en 2025.

Depuis le coup de semonce que semble être l’élection récente de Trump à la présidence des États-Unis d’Amérique, l’Europe apparaît fragile, affaiblie, voire tétanisée. Un haut gradé de l’armée de terre, qui constate que désormais « la force prime le droit », affirme que l’Europe ferait « les choses à l’envers » puisqu’elle n’aurait pas compris que, dans ce nouvel ordre du monde, les valeurs à promouvoir sont désormais « l’économie et le militaire ». Puis il analyse succinctement:

« L’Europe est la seule à avoir gardé une vision kantienne de la paix, garantie par le droit, alors que les autres sont dans une vision hobbesienne, selon laquelle chacun défend ses intérêts » (1).

Faudrait-il donc, pour survivre et s’affirmer dans une nouvelle configuration stratégique, renier ses valeurs pour adopter celles de l’adversaire, fussent-elles contraires à notre culture ? Et peut-on se résoudre à cette approche bipolaire de l’ordre du monde – l’économie et l’éventualité de la guerre – à l’exclusion d’autres aspects, ne serait-ce que d’ordre scientifique et culturels (2) ? Même si, appliquée au monde d’aujourd’hui, la confrontation décontextualisée des deux penseurs peut sembler schématique, sinon systématique, elle peut cependant aider à penser les forces antagonistes qui menacent plus que jamais nos équilibres précaires.

La référence aux deux philosophes, dont on sait les manières différentes d’envisager l’homme – elles jouent un rôle essentiel dans leurs conceptions de l’ordre politique et moral – peut assurément aider à mieux comprendre les règles d’un nouvel ordre international qui exacerbent l’opposition bien connue entre l’être moral et raisonnable de Kant à l’homme «naturel», gouverné par ses instincts, de Hobbes.

L’approche kantienne de l’homme et de la paix

Kant ne parle pas uniquement de paix dans son ouvrage le plus connu, Projet de paix perpétuelle (1795 (3)), même si c’est à cet essai que le haut gradé fait probablement référence. C’est du moins à ce texte que l’on pense spontanément, que Kant rédige alors que l’Europe sort provisoirement d’un cycle de guerres (4). Ce concept de «paix perpétuelle» est autant politique, juridique qu’éthique, et présuppose la prévalence du dialogue sur la confrontation, dans un esprit de confiance mutuelle. Ce dialogue ne peut se construire que dans une coopération fondée sur le droit. C’est vrai: dans ses grandes lignes, le projet kantien, aussi idéaliste qu’il puisse paraître, inspire l’esprit de l’Europe actuelle, qui garantit l’égalité des états qui la compose et par conséquent la coexistence pacifique. Le philosophe postule que la création d’institutions juridiques supra-nationales favoriserait l’existence d’un ordre international stable, c’est-à-dire pacifique. Bref, la paix n’est envisageable que fondée sur les trois piliers du droit, de la raison et des principes universels.

Défenseur du projet démocratique de l’Europe, Habermas (1996) reformule les concepts kantiens en les […]