« Ai-je une place auprès de toi ? Es-tu mon Dieu ? Ces deux questions complémentaires sont celles de tout homme colonisé, dénigré jusqu’à sa profondeur la plus intime. Là où est atteinte la spiritualité, c’est là où tout se déconstruit, se brise se fracasse » (p.5) C’est par cet appel à puissant à libérer la spiritualité des aliénations que s’ouvre le nouvel ouvrage signé par le pasteur et docteur Majagira Bulangalire, fondateur de la CEAF.

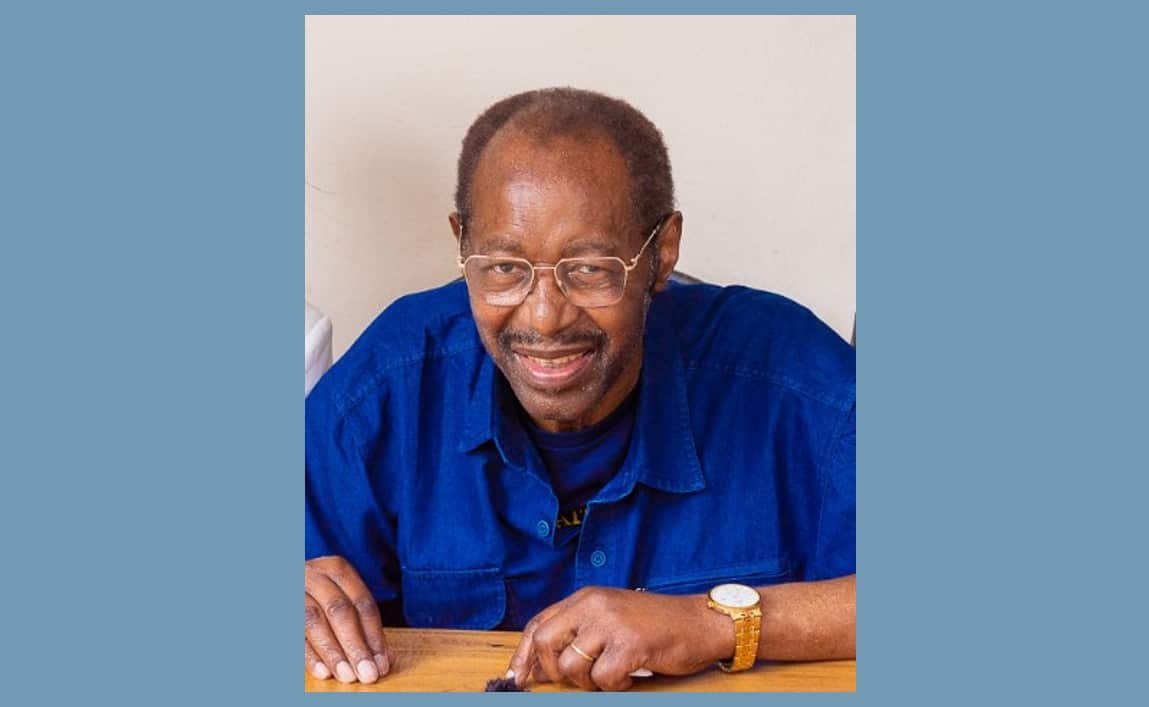

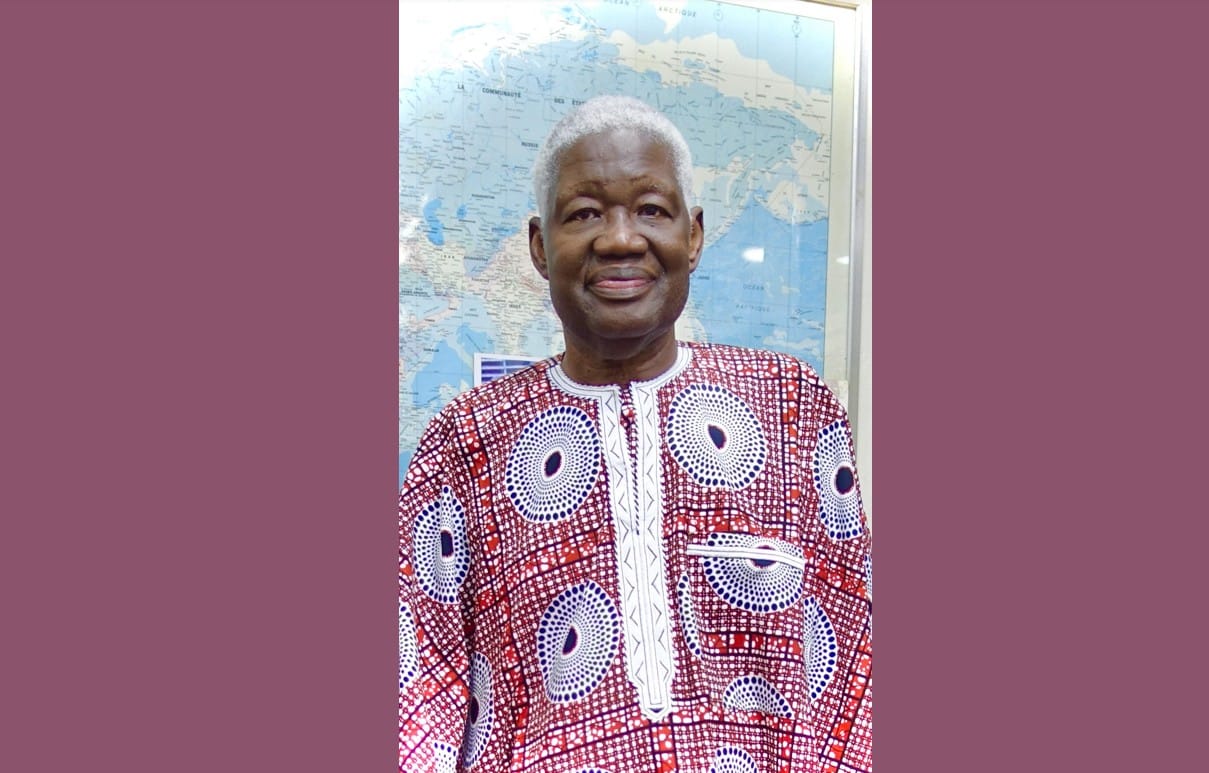

Pasteur depuis plus de quarante ans, Majagira Bulangalire est docteur de Paris IV, diplômé de l’École Pratique des Hautes Études et de la Faculté Libre de Théologie Évangélique de Vaux-sur-Seine. En France, il est fondateur de la Communauté d’Églises Communauté des Églises d’Expressions Africaines Francophone (CEAF). Intellectuel et homme d’action, il est rescapé, avec son épouse Sylvie, d’un enlèvement au printemps 2024 dans le Sud-Kivu (Congo RDC).

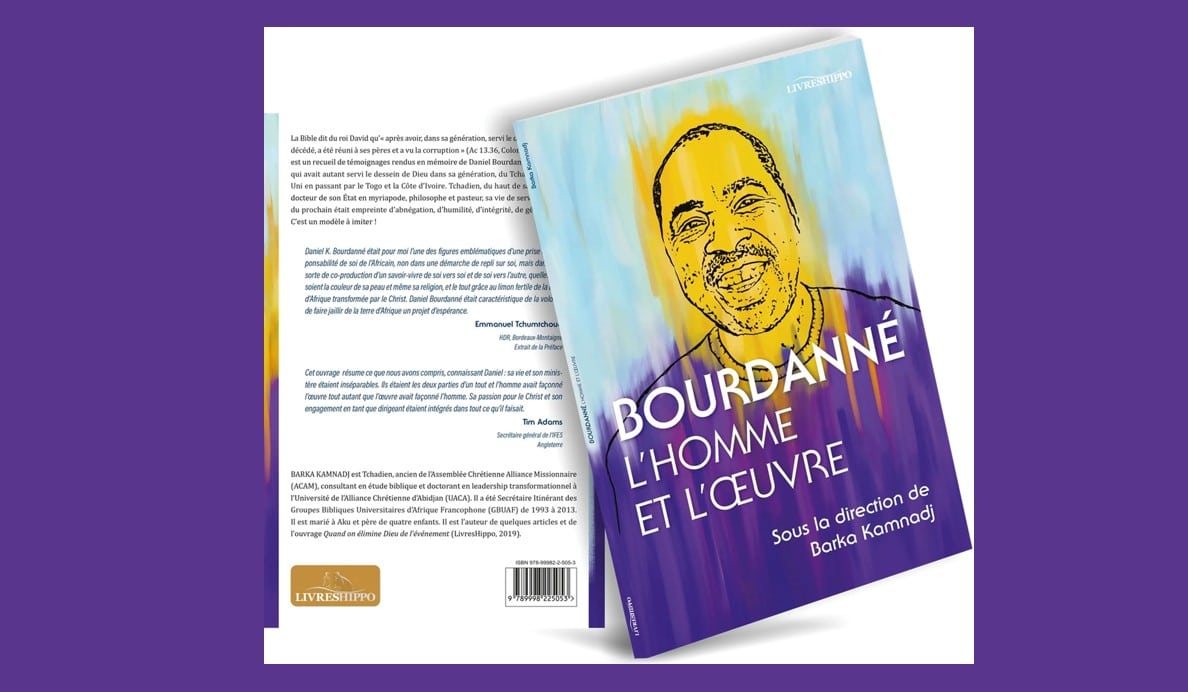

Habité par la passion de construire et de transmettre, il publie ici un essai théologique stimulant qui s’inscrit dans un débat plus large : celui de la relecture postcoloniale de l’héritage chrétien en Afrique. Quelle authenticité attacher à une foi présumée venir, au départ, des colonisateurs blancs au Congo ? Et si la conversion au christianisme se réduisait à une « stratégie existentielle de colonisé dominé » (p.9) ? Par le recours à l’Histoire et aux Écritures (Bible), l’auteur propose, dans cet ouvrage de 118 pages, quelques clefs pour une réappropriation africaine d’une foi chrétienne dont l’ancrage en Afrique est bien plus ancien que la colonisation. Ce faisant, avec d’autres, il déboulonne ce cliché, souvent entendu, selon lequel le christianisme serait « la religion des blancs » apportée aux noirs. Le livre s’intitule Ai-je une place auprès de Toi ? Le cri désespéré d’un nègre converti (Espoir Edition, 2024). Fruit d’un travail universitaire précoce, réalisé il y a plusieurs décennies mais mis à jour pour la publication, il se subdivise en quatre chapitres.

Le premier chapitre s’intitule « Bref dossier historique et contextualisation » (p.15-44). Basée sur la solide documentation qui était disponible à l’époque où ce travail de recherche a été rédigé, appuyé sur de nombreuses lectures dont celles de Cheikh Anta Diop, il rappelle l’empreinte précoce du christianisme en Afrique, mais aussi l’importance de l’Afrique dans les écrits de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament. Le rôle de l’Égypte et de la Nubie est particulièrement souligné, ainsi que celui des Cushites, qu’on appelle improprement Ethiopiens -désignant une aire qui correspond au Soudan actuel-. L’auteur rappelle que la « civilisation Kerma était riche et prospère » (p.30). La civilisation nubienne ne se confond d’ailleurs pas avec la civilisation égyptienne, ce qu’ont confirmé, récemment, les extraordinaires fouilles archéologiques entreprise à Doukki Gel. « Africains de langue comme de civilisation, les populations nubiennes étaient à même de servir utilement d’intermédiaires entre les diverses cultures qui les entouraient et qui étaient certainement proches de la leur » (p.31). Conclusion de l’auteur, « l’histoire africaine est sans interruption et totalement apparentée à celle de l’Égypte et de l’Éthiopie » (p.43), deux nations régulièrement mentionnées dans la Bible.

Le chapitre 2 consiste ensuite en une exégèse du livre d’Esaïe, en particulier du chapitre 18 (p.45-58), avec un focus particulier consacré ensuite, dans le chapitre 3, au texte d’Esaïe 19 (p.59 à 86). Sans détailler les considérations exégétiques et théologiques, qui échappent à l’expertise de l’historien, on soulignera cependant l’importance des mentions, dans le texte étudié, de ce mystérieux pays de Cush, « au-delà des fleuves », avec ses « vaisseaux de papyrus » et sa « nation élancée et bronzée » (p.48). L’africanité des références mobilisées par l’auteur du texte prophétique ne fait pas de doute. La prophétie concernant la conversion de l’Égypte et des « cinq villes » est également analysée et interprétée par Majagira Bulangalire comme un puissant témoignage de l’universalisation du salut, dès l’Ancien Testament : « « l’on découvre que l’Égypte, tout comme Assur, sont ici l’image, la représentation de la diversité du monde païen qui, avec Israël, aura part à la bénédiction de Dieu » » (p.77). Chemin faisant, il observe que « l’histoire et la Bible s’accordent à voir en l’Egyptien et le Coushite, une majorité de noirs. Bien plus, les périodes ici considérées sont celles où des dynasties noires étaient au pouvoir » (p.82).

L’ouvrage de Majagira Bulangalire se parachève, avec le chapitre 4, par une exégèse d’Actes 8, 25 à 40. Rappelons que ce texte néotestamentaire décrit Philippe, guidé par l’Esprit, qui rencontre un eunuque « éthiopien », donc africain, haut fonctionnaire, lisant le rouleau d’Ésaïe dans son char. L’eunuque, perplexe, demande à Philippe d’expliquer le passage sur le serviteur souffrant. Philippe lui annonce alors l’Évangile, montrant que, d’après-lui, Jésus est le Messie annoncé. Convaincu, l’eunuque demande le baptême et Philippe le baptise dans une eau à proximité. A partir de cette trame narrative, Majagira Bulangalire met l’accent sur la figure remarquable de l’eunuque, « dignitaire de Candace, reine d’Éthiopie…

Par Éthiopie, il faut entendre le sud de l’Égypte, actuellement Nubie et Soudan. C’est l’ancien royaume noir de Méroé, au confluent du Nil et de l’Atbara » (p.95). Puis, par son travail d’exégèse et d’herméneutique, il relie l’épisode néotestamentaire au livre d’Esaïe : « le but était de démontrer que les annonces des prophètes se réalisent dans les Actes des Apôtres à travers la mise en route des ‘païens’, quelle que soit leur origine et les interdits qui s’y rattachent » (p.98).

Ce qui invite l’auteur, en conclusion, à professer que la « conversion de l’eunuque éthiopien en Actes 8 annonce le grand réveil qui se produira au jour d’Esaïe 19, 23 où dans la fraternité, un chemin sera frayé ». Et il ajoute : « Des déportés d’Amérique en passant par les exilés d’Europe, jusqu’à cette Afrique noire profonde, tous se mettent en marche sur la nouvelle voie » (p.106). Nul doute que le souffle de ce texte, que d’autres références peuvent nous inviter à compléter -en langue française[1] ou en langue anglaise[2]- inspirera bien des lectrices et lecteurs d’aujourd’hui, à l’heure où les relectures postcoloniales du christianisme invitent à remettre les pendules à l’heure, à distance des narratifs obligés longtemps inculqués depuis l’Europe

[1] Voir par exemple Bénézet Bujo,Théologie africaine au XXIe siècle : Quelques figures. Fribourg : Academic Press Fribourg / Kinshasa : Éditions Paulines, 2013.

[2] Vince Bantu, A Multitude of All Peoples: Engaging Ancient Christianity’s Global Identity, Westmont, IVP Academic, 2020.