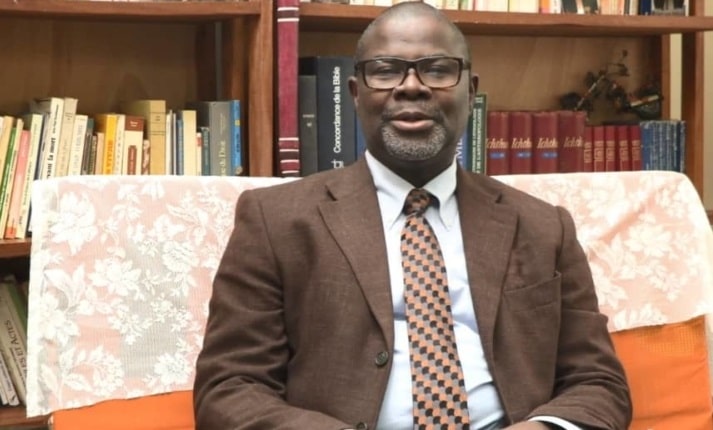

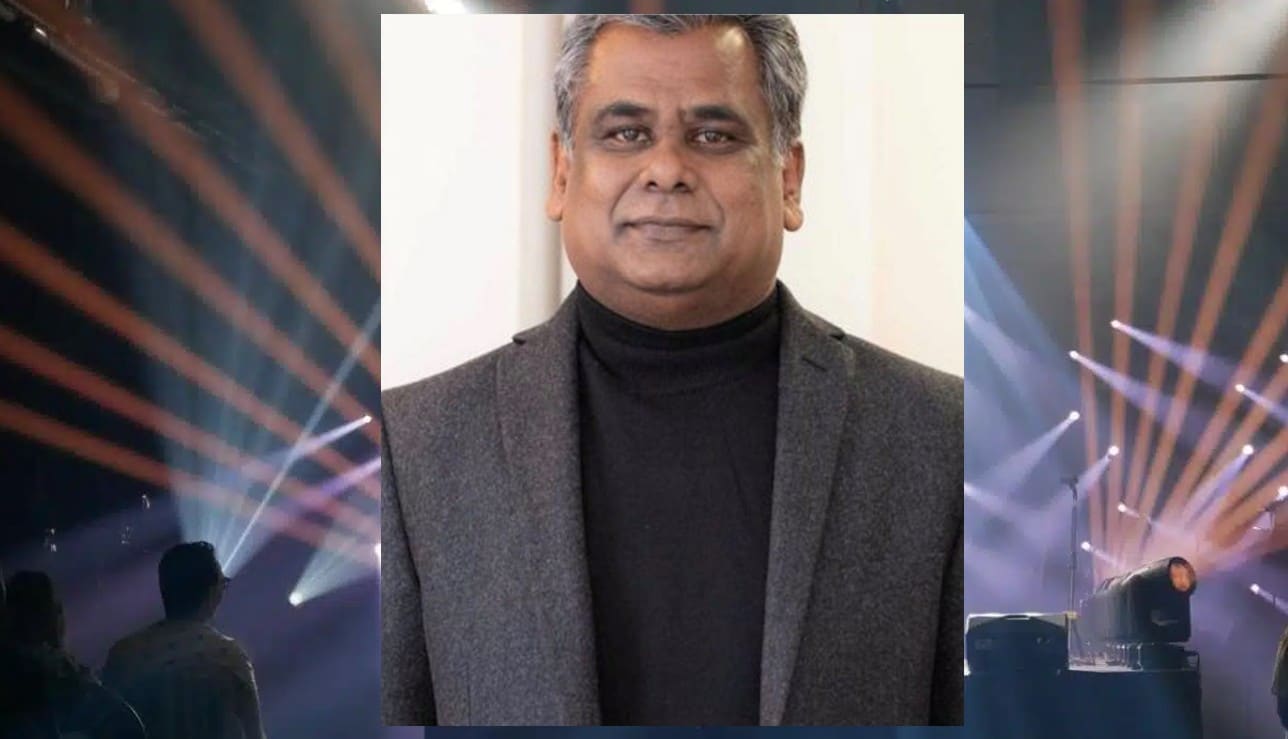

Sosthène Kitanha Touré, enseignant-chercheur à l’Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire), a effectué sa thèse de doctorat en sciences des religions sous la direction du professeur Bony Guiblehon. Il s’est penché sur la question de l’accès au mètre carré cultuel en Côte d’Ivoire. Comment églises et mosquées investissent-elles l’espace urbain ? Merci à Sosthène Touré de nous en apprendre davantage.

1/ Sosthène Kitanha Touré, pouvez-vous vous présenter ?

Je suis docteur en sociologie, et enseignant chercheur au département d’anthropologie et de sociologie de l’université Alassane Ouattara à Bouaké. Ma zone de service, c’est ici. Je suis originaire du Nord-Est de la Côte d’Ivoire (Boniere Dougou).

2/ Sur quel sujet de thèse avec vous travaillé, et avec qui ?

J’ai eu le plaisir de travailler sous la direction du professeur Bony Guiblehon (Université Alassane Ouattara). Mon sujet de thèse était le suivant : « la construction sociale des lieux de culte dits de proximité-habitat et ses enjeux de controverse en Côte d’Ivoire : une analyse à partir des exigences de la production urbaine et de l’ordre public sécuritaire ». Cette thèse de sociologie a été soutenue le 11 février 2023 ici à l’université, et juste après, j’ai postulé pour le recrutement en tant qu’enseignant-chercheur. Et j’ai été retenu, si bien que me voici désormais enseignant-chercheur en sociologie. La thématique principale de ma thèse a porté sur la construction des lieux de culte en Côte d’Ivoire, durant la période qui commence en 1980. La production urbaine qui était pilotée par l’État été confiée, à ce moment-là, aux autorités décentralisées, mairies, etc ; ces autorités locales se sont, du jour au lendemain, retrouvées en charge d’affecter des espaces pour l’exercice du culte. L’État, aux lendemains de la décolonisation, était l’initiateur de ces espaces. A partir de 1980 jusqu’à 1990, avec l’avènement des Programmes d’Ajustement Structurels, il s’est produit un bousculement, avec une phase accélérée de pluralisme religieux. Les demandes d’espaces pour les lieux de culte ont été de plus en plus fréquentes. Il y avait de plus en plus de nouveaux groupes religieux en mal d’espace. Les demandes se révélant plus fortes, il y a eu tension, dans un contexte de taux d’urbanisation qui grimpe, avec forte démographie et exode rural.

L’espace urbain a été mis à mal par la forte croissance et pression démographique. Avec le pluralisme religieux, on s’est aperçu que l’offre pour les espaces de culte était inférieure à la demande. Les municipalités avaient du mal à affecter des espaces à tous les demandeurs.

3/ Devant cette pénurie, comment une solution a-t-elle été trouvée ?

Face à la pénurie, la solution alternative que vont proposer les municipalités, premiers gestionnaires de l’espace urbain, c’est de permettre aux groupes religieux qui n’ont pas d’emplacement d’accéder à des espaces prévus, au départ, pour l’habitation. Ce n’était pas envisagé comme cela au départ. Ces espaces n’étaient pas profilés pour le culte. Mais aux demandeurs surnuméraires, qui ne parviennent pas à obtenir d’îlots dédiés aux lieux de culte, on va permettre qu’ils fassent l’acquisition de lieux prévus pour l’habitation ordinaire. Ceux qui achètent ces espaces conçus pour l’habitat, vont ensuite faire valoir leur bon droit d’exercer le culte, de façon libérale, et sans restriction.

Mais ces espaces n’étaient pas viabilisés pour le culte à l’origine. Du coup, ces emplacements ordinaires qui sont acquis par ces groupes religieux surnuméraires ont commencé à générer des nuisances. Ces endroits sont en effet souvent mitoyens à des hôpitaux, à des logements, des écoles, des centres de santé ou même des commissariats.

Ce sont des lieux qui sont toujours mitoyens, contrairement aux lots de terrain prédéfinis pour des lieux de culte. Ce qui pose une série de difficultés.

Ces lieux de culte, implantés dans des parcelles au départ prévues pour autre chose – c’est-à-dire le logement -, je les qualifie de lieux de culte « de proximité-habitat ». J’ai forgé ce nouveau concept pour désigner précisément des églises ou mosquées installées dans des emplacements urbains mitoyens prévus, au départ, pour l’habitation et non pour le culte.

4/ Pouvez-vous détailler les difficultés spécifiques que posent ces lieux de culte dits « de proximité habitat » ?

Comme ces lieux de culte « de proximité-habitat » sont mitoyens, ils génèrent avant tout des nuisances sonores, lors des réunions de prière, des cultes, avec beaucoup de décibels. Les populations riveraines s’en plaignent. Cela pose des difficultés de voisinage. L’État s’est vu dans l’obligation de prendre un décret pour régulariser le milieu. En 2016, et plus tard. Je pense au décret 791. Il vise à lutter contre toutes les nuisances produites à proximité des habitations, que ce soit des maquis ou des lieux de culte. Il procède à une réglementation des bruits de voisinage. Quand l’État prend ce décret, qui va s’appliquer à tous les générateurs de culte, les lieux de culte sont ciblés, et les guides religieux disent que ça ne peut pas s’appliquer à eux. En Côte d’Ivoire, les musulmans contestent, car ils pensent que ces lieux n’ont aucune comparaison avec des maquis (bars, cafés). Les « ministères » revivalistes chrétiens n’ont pas accepté non plus, pour les mêmes raisons. Chrétiens et musulmans sont confrontés à des problématiques similaires. Les uns comme les autres ont développé des lieux de culte de « proximité habitat » qui suscitent des réactions de l’environnement urbain.

Musulmans, évangéliques, des initiatives différenciées

Je voudrais aussi souligner que les enjeux de production de ces lieux de culte ne sont pas tout à fait les mêmes.

Du côté des évangéliques, il s’agit d’enjeux individuels. Créer une église fait de vous un pasteur. Il y a donc un enjeu de leadership à ouvrir un nouveau lieu de culte, y compris dans un espace prévu pour l’habitation, car dès que vous ouvrez ce lieu, vous êtes de facto considéré comme le pasteur. Ce qui encourage à ouvrir de de plus en plus de lieux.

Pour les mosquées, c’est différent. Côté musulman, l’initiative de création de mosquées de proximité-habitat ne se fait pas sous la houlette des guides, mais des fidèles musulmans eux-mêmes. Alors que côté évangélique, cela vient des pasteurs. C’est une différence. Pourquoi la demande vient toujours des fidèles, côté musulman ? La raison est la suivante : les fidèles disent que « celui qui crée une mosquée aura une place au paradis ». Ce processus d’investissement de l’espace pour implanter une mosquée s’articule à un imaginaire du salut. Dans ce cas de figure, la sollicitation d’un guide religieux n’intervient que dans un second temps; l’initiative première vient de la communauté.

5/ Pouvez-vous nous parler de vos projets et de vos activités actuelles d’enseignant-chercheur ?

En tant qu’enseignant chercheur au département Anthropologie et Sociologie de l’Université Alassane Ouattara de Bouaké, je suis spécialisé en sciences sociales des religions. Mon domaine, ce sont les questions religieuses. J’ai beaucoup travaillé sur la lutte étatique contre l’extrémisme violent dans le Nord-Est, le Nord-Ouest de la Côte d’Ivoire. J’ai également réalisé plusieurs études sur les signaux d’alerte et les mécanismes de ripostes de la population ivoirienne. J’ai aussi travaillé sur l’internationalisation des églises évangéliques par voie de migration légalisée. J’ai produit un article (1). J’ai également travaillé sur le parler nouchi et son usage dans le milieu évangélique ivoirien. Le nouchi est devenu un langage local aujourd’hui (2). Les évangéliques s’approprient ce langage pour convertir dans le milieu nouchi. Enfin, je m’intéresse aussi aux croyances liées à l’orpaillage, aux opérations minières en Côte d’Ivoire, et les conflits que cela génère. En matière d’enseignement, mes matières sont la migration, le radicalisme, le fondamentalisme religieux. Pour l’année académique 2023-24 à l’Université Alassane Ouattara, si je compte tous les travaux dirigés, les groupes de niveaux, j’interviens pour 608 étudiants en Licence 1 (L1), 527 étudiants pour la L2, et 305 étudiants pour la L3.

(1) Touré Kitanha Sosthène et Houédjissi Fingbe Ghislain, « Spiritualité, fraternité et migration intercontinentale (Afrique, Europe, États-Unis) : la filière de migration éclairée par l’analyse couplée de la conversion du capital et de la théologie de la libération », in Revue internationale de recherches et d’études pluridisciplinaires, N°37, 2022, p.173-187

(2) Touré Kitanha Sosthène et Dakahimon Kpatchi Medar, « Annoncer le Christ dans les « glôglôs » : construction identitaire de l’évangélisation en Côte d’Ivoire », in Revue Cahier Ivoiriens de Recherche Linguistique (C.I.R.L.), Troisième volume des Actes du colloque: « Le nouchi, notre français? Parlers urbains africains: pratiques, marges et territoires », 2019, p.109-116