Le colloque international organisé à l’Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d’Ivoire) les 14 et 15 mai 2024 a révélé la richesse et la complexité des relations entretenues entre religions, autorités étatiques, acteurs politiques. Pour en savoir plus, à partir d’une enquête aboutie dans le cadre d’une thèse à paraître, entretien avec le Docteur Jacques Ngimbous (Boston College, postdoc). Il nous en apprend plus sur les relations entre acteurs religieux et acteurs politiques durant la crise ivoirienne (1990-2020).

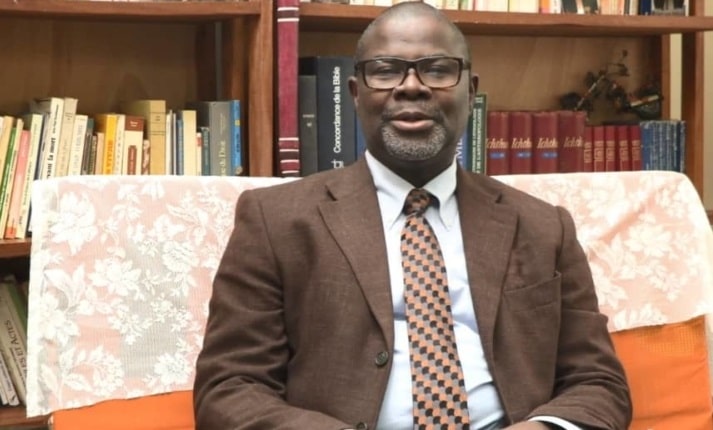

1/ Jacques Ngimbous, pouvez-vous vous présenter ?

Je m’appelle Jacques Ngimbous, je viens du Cameroun, précisément du grand Sud. Je suis né à Douala, j’y ai grandi aussi, dans un contexte très chrétien, marqué par la pluralité du christianisme où catholicisme, évangélisme, protestantisme cohabitaient. Cela a nourri mon intérêt pour l’étude de la religion et les transformations religieuses. Je suis formé en philosophie, en théologie et en sciences politiques. J’ai été dans plusieurs pays d’Afrique centrale, de l’Est et de l’Ouest. Ces voyages et séjours m’ont permis d’avoir une vision englobante des espaces religieux africains, tant anglophones que francophones. Au fil des ans, j’ai été exposé à l’immense diversité de milieux religieux africains autant qu’à la pluralité des Afriques.

2/ En quoi a consisté votre travail de thèse ?

Mon travail de thèse a porté sur la Côte d’Ivoire dans la crise ivoirienne reflétée au travers des espaces religieux chrétiens et musulmans. J’ai travaillé sur les protestantismes évangéliques, le catholicisme et l’islam, en faisant une ethnographie par le haut. Je me suis intéressé aux élites de ces espaces religieux, aux figures d’autorité que sont les prêtres et les évêques, les pasteurs et les imams. Pendant la thèse, j’ai étudié les transformations survenues entre les acteurs politiques et les élites religieuses. Je me suis particulièrement penché sur les reconfigurations induites, de mon point de vue, par la crise ivoirienne (1990-2020). Le travail de thèse montre comment des crises politiques peuvent causer des mutations profondes dans les relations entre les politiques et les religieux.

Lorsque survient une crise politique dans une société à fort potentiel religieux comme la Côte d’Ivoire, les acteurs religieux se politisent, ou se surpolitisent. Ils ont tendance à se poser comme alternative aux politiques.

D’après les religieux, la société est entrée en crise du fait de l’inefficacité, de l’amateurisme et de la mauvaise foi des hommes politiques. Plusieurs religieux font une lecture spirituelle de la crise. Ils procèdent à une étiologie spirituelle. A leurs yeux, la Côte d’Ivoire entra en crise parce que les politiques ne furent pas suffisamment ancrés dans la foi. Les causes de la crise furent donc spirituelles : impiété, vie désordonnée, éloignement de la volonté de Dieu et vie inique. Plusieurs des interventions des religieux et de leurs propositions, en vue de la résolution de la crise ivoirienne, étaient des suggestions spirituelles exprimées en termes de conversion. À leur avis, il fallait que les dirigeants politiques se convertissent, que le peuple se convertisse, pour que la crise se résorbe. De leur point de vue, ce sont les « hommes de Dieu », comme on les appelle ici, qui apparaissent comme les plus aptes pour conduire à la transformation intérieure, la conversion individuelle et la conversion collective, dont le déficit a conduit à la crise ivoirienne.

D’après moi, il n’y a eu qu’une seule crise en Côte d’Ivoire depuis 1990 parce que lorsqu’on étudie la succession évènementielle entre les conflits, c’est la même veine de conflictualité, c’est le même fil conducteur, qui est celui de l’identité nationale : Qu’est-ce qu’être Ivoirien ? Quelles sont les conditions à remplir pour être Ivoirien ? Qui fait partie de la nation, qui n’en fait pas partie ? C’est vraiment un conflit lié à la diversité. Comme dit le professeur Francis Akindes (Université Alassane Ouattara), c’est une « crise de la gestion de la diversité ». A un moment donné, la Côte d’Ivoire n’a pas su créer une harmonie des contraires, gérer la grande diversité de ses peuples, les nombreux immigrés et les descendants d’immigrés.

3/ Pourquoi ce sujet de thèse ?

Je voulais travailler sur un sujet politique, car je suis originaire d’un pays (Cameroun) où la situation politique était compliquée. J’ai toujours eu un attrait pour le politique. Quand la crise ivoirienne commence, je suis un enfant, mais j’entends parler de la Côte d’Ivoire. Au Cameroun, on parlait beaucoup de la guerre en Côte d’Ivoire. Mon père, qui était ingénieur, avait reçu une proposition d’emploi en Côte d’Ivoire qu’il déclina. Mais l’attrait pour la Côte d’Ivoire demeura. J’ai grandi en me questionnant sur le cas ivoirien. Par ailleurs, j’ai toujours été habité par le désir de comprendre le phénomène religieux. Faire la thèse à la fois sur le religieux et sur le politique, en contexte ivoirien, était pour moi un cadeau du Ciel.

4/ Dans quel espace académique avez-vous réalisé votre thèse ?

En arrivant à Paris, j’avais d’abord fait un master en théologie politique à l’université Loyola de Paris (à l’époque, Centre Sèvres). Ensuite, je m’étais inscrit à l’EHESS à Paris, où j’appréciais que les cours ne soient pas trop magistraux. C’est là que j’ai réalisé ma thèse. L’EHESS est particulière parce qu’elle forme à la recherche par la recherche. Elle est un atelier où l’on construit le savoir ensemble. J’ai aussi aimé son côté interdisciplinaire. C’est par hasard que j’ai rencontré mon directeur de thèse, Patrick Michel. Il travaille sur le politique et le religieux, particulièrement dans l’Europe de l’Est. Je ne savais pas qu’il était directeur d’un des laboratoires de sciences sociales les plus en vue à Paris. J’ai découvert par la suite qu’il était une référence. Il a d’abord dirigé mon mémoire de master, et puis on a continué ensemble l’aventure en thèse. Mais par contre, il avait une connaissance limitée des terrains africains, car ce n’était pas sa spécialisation. Il y a eu l’idée, d’une codirection, qui a été assurée par Fabienne Samson, spécialiste de l’Afrique de l’Ouest ; elle a apporté la dimension africaniste et la finesse de ses analyses anthropologiques. J’ai beaucoup aimé mes années à l’EHESS. C’est un milieu académique très dynamique. Le CMH et l’IMAF ont aussi été des lieux qui m’ont beaucoup aidé à travailler sur la thèse et à construire mon objet de recherche, à faire évoluer ma problématisation du sujet.

5/ Comment jouent les différences confessionnelles dans le rapport à la politique ?

J’ai observé que dans les Églises chrétiennes, catholiques ou protestantes, l’appartenance religieuse n’est pas première quand survient une crise. Ce qui prime, ce sont les appartenances identitaires qui relèvent d’autres registres. On peut tous être évangéliques, mais si on soutient des hommes politiques différents, on finit par s’opposer et par s’affronter. Certains pasteurs ont prophétisé sur Laurent Gbagbo, d’autres ont trouvé en Alassane Ouattara le Messie, même s’il n’est pas chrétien ! Les divisions politiques peuvent fissurer la foi commune.

En fin de compte, les protestantismes ont tiré profit de la crise ivoirienne plus que l’Église catholique. Ils ont une capacité d’adaptation qui est de loin supérieure à celle du catholicisme, en temps de crise.

La crise a permis à plusieurs pasteurs d’émerger comme des figures nationalement connues. Les pasteurs Moïse Koré et Malachie Koné en sont des exemples parlants.

Une francophonie aux racines de palétuviers

6/ Votre regard sur la francophonie ? Et sur vos projets d’après-thèse ?

La Côte d’Ivoire est un pays très francophone. La langue française est largement partagée. Le Français a été réapproprié en Côte d’Ivoire. Bien que la langue française soit devenue une langue ivoirienne, la Côte d’Ivoire n’est pas étrangère à des élans nationalistes qui peuvent appeler à un rejet du Français et de la France. Nous les francophones, nous avons deux types de racines. Nous sommes comme des palétuviers. Il y a des racines aériennes et des racines terrestres. Les racines terrestres, ce sont nos cultures et traditions ethniques. Les racines aériennes, c’est la culture francophone, qui décolle si l’on va en France. Aller en France, n’a pas qu’une valeur économique. Cela a aussi une grande importance culturelle et linguistique.

Quant à mes projets d’après-thèse, j’ai eu la chance de commencer un Post-Doc au Boston College (Etats-Unis) au département de sciences politiques, où j’ai continué à travailler aux rapports entre politique et religieux. Je m’intéresse aux sociétés initiatiques, notamment la franc-maçonnerie, car j’ai réalisé au cours de ma thèse que mes enquêtés protestaient régulièrement du fait que la franc-maçonnerie aurait verrouillé l’espace politique. Je me suis dit, « tiens, il y a là quelque chose à creuser ». Quant à la thèse, la publication est en cours de discussion avec un éditeur français, qui distribue en France et en Afrique.