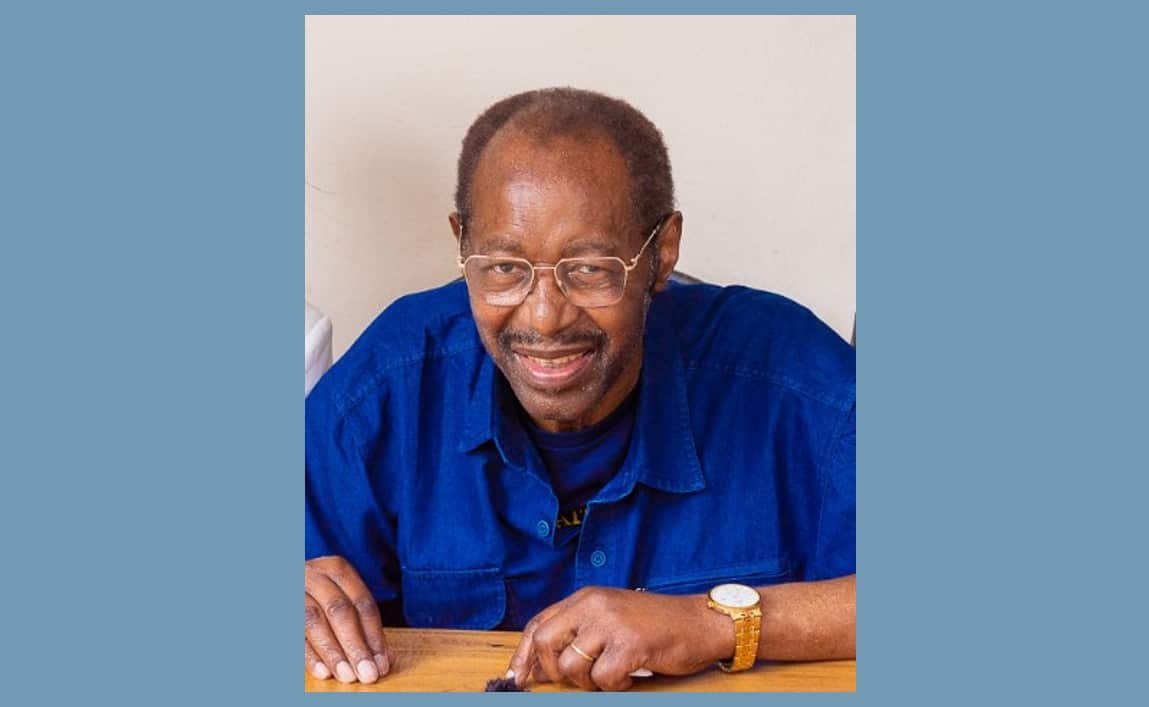

Après avoir grandi en Guadeloupe où il est né, au contact du catholicisme et de l’hindouisme, Patrice Kaulanjan s’est formé à l’Institut Biblique de Lamorlaye et a développé au fil des années de multiples compétences qu’il met, avec discrétion et une efficacité reconnue, au service des Eglises évangéliques. Il nous en dit plus.

1/ Patrice Kaulanjan, au-delà de vos multiples casquettes au sein du monde évangélique, quels sont les axes permanents de votre engagement ?

D’abord le pastorat, au travers de l’écoute, du suivis des personnes, et la gestion des Eglises. Il s’agit ici du cœur de mon engagement. Ensuite l’enseignement : faire connaitre la parole de Dieu. Ce ministère d’enseignement dans les écoles, IBN, IBG, ITEAG, est pour moi un prolongement du ministère pastoral. Cela va avec la transmission : accompagner les jeunes qui rentrent dans le ministère. Dans ce domaine, je reçois beaucoup de stagiaires. Il s’agit d’assurer la pérennité du ministère. Tout serviteur de Dieu, peu importe son ministère, doit avoir cette mission dans son cahier des charges. Et puis, il y a aussi la relation entre les différentes confessions : cultiver le dialogue, et nourrir des collaborations quand c’est possible. Cet engagement, je dois dire, ramène à l’humilité. Les évangéliques n’ont pas le monopole de la vérité. Il est important d’être ouvert aux autres, sans forcément adhérer à leurs thèses.

Enfin, je n’oublie pas l’engagement dans la cité, notamment la relation avec les politiques. Garder le contact avec nos élus est nécessaire. Il ne s’agit pas de faire de la politique, mais de montrer que nous nous intéressons à ce qui se passe dans la cité. Ce qui va aussi avec l’engagement social, où il y a de quoi faire en matière de main tendue vers les plus pauvres. Il y a un lien avec le ministère pastoral. Tout pasteur se doit d’avoir les yeux ouverts sur la misère, non seulement celle spirituelle mais aussi matérielle, des personnes. Ma grande préoccupation est que chaque union d’Eglises développe un ministère de la diaconie. Sous mon impulsion, l’AEEI a fait un partenariat avec le SEL pour mobiliser chacune de ses Eglises à la cause des plus faibles.

« L’Eglise, un uni-divers »

2/ En 2021, interrogé par le SEL, vous indiquiez que prendre soin des pauvres est plus qu’un engagement, c’est un mandat biblique. Quatre ans plus tard, alors que de grands Etats réduisent l’aide au développement et l’aide sociale, comment voyez-vous le rôle des Églises ?

A la question : « Maître, quel est le plus grand commandement », dans Matthieu 22. 36-40, Jésus donne une double réponse. Il répond par deux commandements distincts, mais intimement liés. L’amour pour Dieu conduit à aimer le prochain. Aimer le prochain est un signe d’amour pour Dieu. Le mandat biblique est dans ce mot « aimer ». L’Eglise est appelée à aimer, parce son Dieu est amour.

Aimer, c’est à la fois recevoir et donner. L’Eglise a reçu de Dieu l’amour inconditionnel. C’est amour est répandu dans la vie de tout chrétien par le Saint-Esprit. Ainsi, l’Eglise doit recevoir l’autre tel qu’il est, afin de lui donner l’amour de Dieu, à l’exemple de Jésus, qui accueille Nicodème, la Samaritaine, les marginaux. L’Eglise doit aimer sans frontière et intégrer en son sein discrimination ceux et celles que le seigneur transforme par son témoignage. Bien souvent, l’accueil nécessite des actions de soutien concret, d’accompagnement. Une Eglise qui a saisi ce mandat biblique aura un regard aiguisé sur la société pour être pertinente dans son action. Que se passe-t-il dans la société française aujourd’hui ? Nul besoin d’être un spécialiste pour observer les fossés établis entre les personnes. L’Eglise, micro société, doit montrer un autre visage, celui d’un uni-divers animé par l’amour de Dieu. Elle témoignera ainsi que les hommes peuvent vivre ensemble dans la paix, en intégrant aussi le pardon. Force est de constater que l’Eglise n’est pas à la hauteur de ce mandat. Elle a besoin que la grâce de Dieu se renouvelle constamment en elle. Si j’ai ainsi insisté sur la primauté de l’amour, c’est que toute action ou engagement sans amour n’a pas l’approbation de Dieu. Sans vouloir remplacer les Etats qui ont la responsabilité de prendre soin des personnes, l’Eglise se doit d’être impliquée dans la cause sociale, dans la mesure où c’est l’amour de Dieu qui la presse dans cette direction.

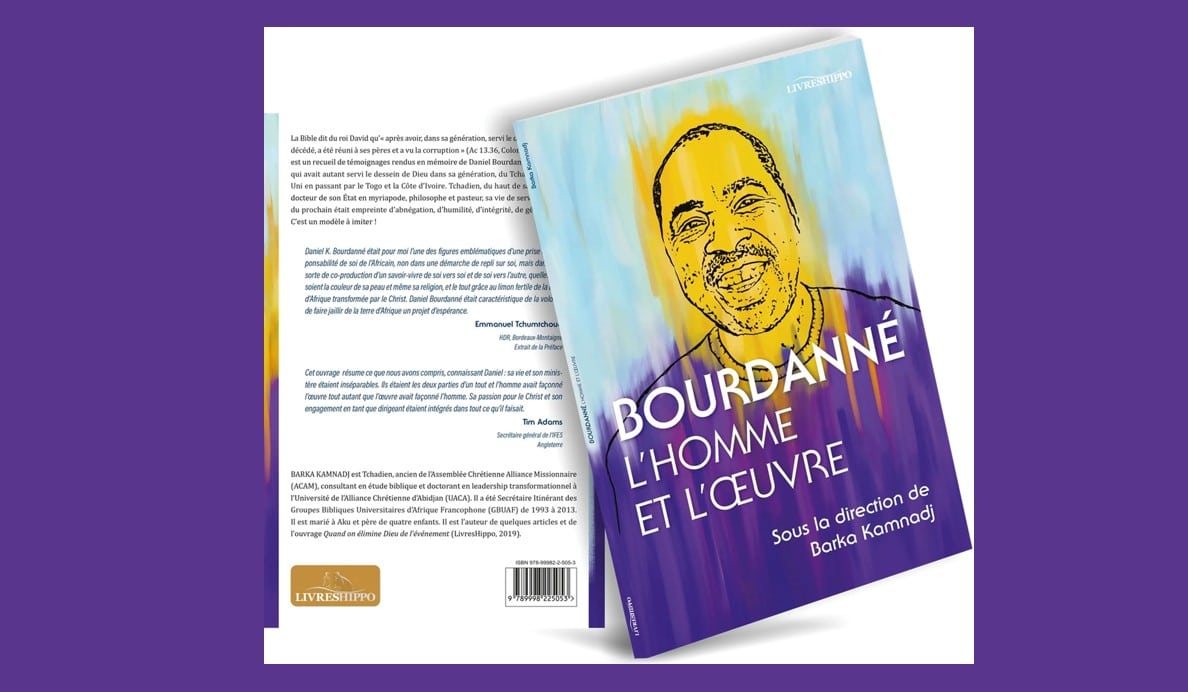

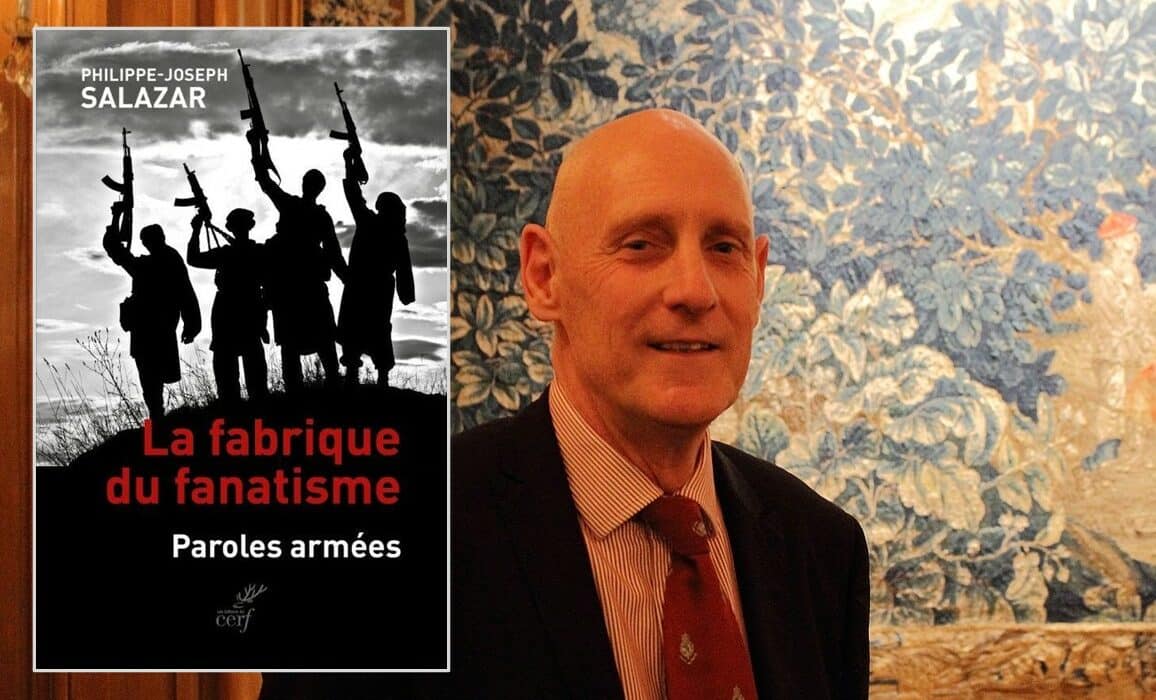

A lire aussi :

« Eviter à long terme une ethnicisation de l’Eglise »

3/ En tant que directeur du Centre Evangélique, vous avez contribué à la réussite de « La Place » 2025, notamment de son Forum des diasporas. Quel bilan portez-vous sur cet événement, et voyez-vous des marges de progressions en matière de rassemblement ?

Le CNEF, partenaire du CEIA et de la Place, a eu une très belle idée de porter ce sujet des Diasporas. D’ailleurs, le public a largement répondu à cette invitation. Le bilan a été très positif. D’après certains témoignages, des demandes de pardon ont été formulées. Le CNEF a ouvert la voie d’un avenir de dialogue, de rapprochement entre les différentes cultures que nous retrouvons dans nos Eglises. Le prochain Centre Evangélique de 2026 traitera du sujet de l’Eglise Une. Les unions d’Eglises à leur niveau devraient aussi s’emparer de cette question. L’aborder, c’est éviter à long terme une ethnicisation de l’Eglise. Il est vrai que l’entre-soi est plus confortable. L’Eglise ethnique a sans doute sa place, mais le mélange rend encore plus fort le témoignage de l’Evangile. Je suis rempli de confiance que nous saurons créer des passerelles entre les personnes et entre les Eglises.

A lire aussi :

4/ Quelles sont les principales évolutions que vous avez observé depuis trente ans au sein de la francophonie évangélique ?

Deux évolutions marquantes observées retiennent mon attention :

- La progression de l’évangélisation : les Eglises se sont multipliées. Par exemple au sein de l’AEEI dont je suis le président, nous sommes passés d’une vingtaine d’Eglises à une quarantaine. Cette belle évolution est due à la grande implication des missions étrangères, mais aussi à l’engagement des Eglises locales qui ont bien intégré le mandat missionnaire et sont arrivées à maturité. Les Eglises issues des missions sont en effet devenues autonomes. D’une manière générale, le détachement des Eglises de leur mission mère s’est bien passé.

- Les pays du sud deviennent missionnaires : Après avoir reçu l’Evangile des pays du nord, ceux du sud deviennent pourvoyeurs de missionnaires. Ainsi en France, nos Eglises sont souvent dirigées par des frères et sœurs venus d’Afrique ou d’Asie. Il s’agit là d’un précieux et réjouissant retour.

5/ Dans d’autres pays, on a pu observer la politisation des évangéliques, souvent vers des formes de nationalisme chrétien. Au travers de vos responsabilités, voyez-vous cette tendance émerger en France, et si oui, comment l’analysez-vous ?

S’il y une émergence d’une politisation de l’Eglise, elle est très timide, et tant mieux. Si en France les Eglises sont vigilantes sur ce qui se passe dans notre société, surtout sur le plan éthique, elles ne sont pas engagées politiquement. Je n’observe pas en France de velléité des évangéliques d’accéder au pouvoir. Il n’y a pas de mouvement global dans ce sens. La séparation de l’Eglise et de l’Etat tient encore.