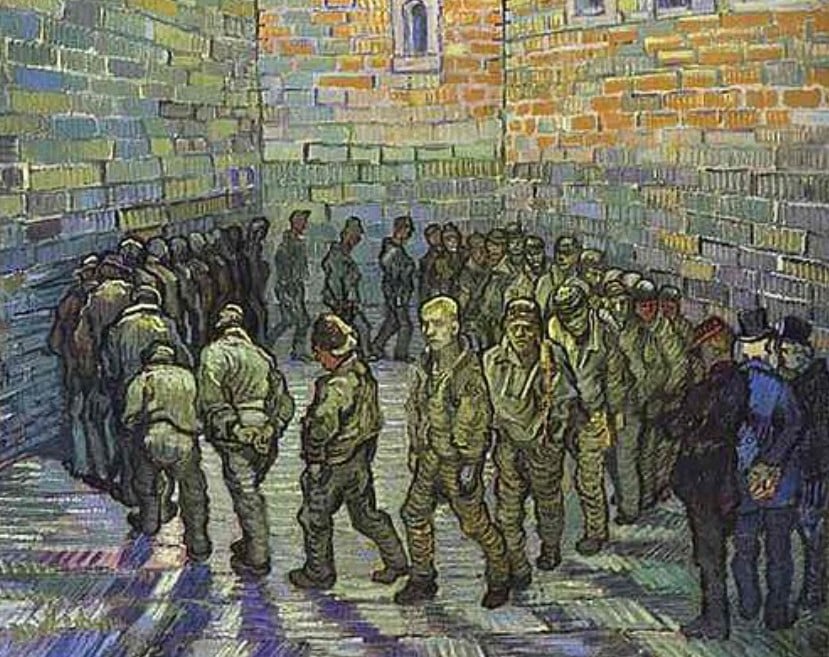

Lorsqu’un événement violent survient en milieu carcéral, très généralement l’agression d’un détenu par un autre détenu, plus rarement celle d’un surveillant, exceptionnellement celle d’enseignant ou d’un travailleur social, une fois que le calme est revenu, le premier réflexe est de solliciter le psychiatre, pour qu’il puisse agir – sans que ce qui lui soit demandé soit très clair : prévenir la récidive ? Poser le diagnostic d’un trouble psychiatrique ? Donner un traitement médicamenteux dans l’espoir de régler définitivement le problème ? Ces raisons peuvent paraître légitimes, elles sont néanmoins erronées.

Dans la grande majorité des cas, les passages à l’acte violents en détention sont le fait de personnes qui ne présentent pas de pathologie psychiatrique. Et dans les cas où la personne a un trouble psychiatrique, son passage à l’acte est bien souvent indépendant de sa maladie, mais résulte des mêmes facteurs qui poussent tout individu à la violence : une insulte, une menace, une escroquerie, une tentative d’extorsion, une vengeance, la promiscuité, l’absence de personne de confiance à qui parler, une souffrance bien plus profonde qui ne peut se mettre en mots. Les raisons ne manque pas en détention, pas plus qu’à l’extérieur. Il peut être rassurant de s’imaginer que toute violence est psychiatrique, car dans ce cas, le psychiatre devient le pompier attitré du passage à l’acte. Mais la réalité clinique est que

la violence est le reflet d’un comportement et non pas d’une maladie. Rappelons le fait bien établi par les statistiques médicales et judiciaires que les maladies psychiatriques sont par nature des handicaps, et que par conséquence, les personnes souffrant d’une pathologie psychiatrique sont bien plus souvent victimes que auteurs de violence.

La violence a un statut spécifique en médecine, qu’elle soit somatique ou psychiatrique. Dans la Classification internationale des maladies, publiée par l’Organisation mondiale de la santé, elle ne figure pas dans les chapitres consacrés aux diagnostics des diverses pathologies, mais dans la catégorie « Autres situations pouvant faire l’objet d’un examen clinique », qui décrit des situations ou problèmes pouvant affecter le diagnostic, l’évolution, le pronostic ou le traitement d’une maladie ou d’un trouble mental. Ces situations sont habituellement référencées sous la rubrique : « Facteurs influant sur l’état de santé et motifs de recours aux services de santé. » La violence n’est ni un symptôme ni une maladie, elle n’est pas un fait médical, elle est avant tout un fait social. C’est pourquoi sa prise en charge ne relève – éventuellement – de la psychiatrie que dans la mesure où elle est associé à une maladie psychique.

Aucun trouble psychique n’est spécifique de la violence, et l’on retrouve chez les personnes violentes aussi bien des syndromes de stress post-traumatiques chez d’anciens militaires, que des troubles phobiques chez des femmes victimes de violences sexuelles, des problématiques d’addiction chez de jeunes marginaux, des troubles dépressifs chez des personnes ayant connu des déboires professionnels et conjugaux, des vécus abandonniques chez des adolescents ayant des parcours institutionnels dans les foyers de l’Aide sociale à l’enfance. La liste de ces causes de la violence n’est pas exhaustive et, bien souvent, plusieurs d’entre elles se combinent et se renforcent mutuellement.

La violence n’est pas une maladie car elle est avant tout chose un comportement. Elle est une façon de réagir dans un environnement et une situation donnés. Et le comportement est avant tout déterminé par les traits de caractère de la personne concernée. Que l’on soit en prison ou en liberté, souffrant d’une maladie psychiatrique ou bien portant, le recours à la violence est par dessus le reflet d’une personnalité, d’un tempérament.

Certaines personnes schizophrènes sont apathiques, d’autres irritables, certaines sont patientes, d’autres irritables, les uns seront artistes dans l’âme, d’autres passionnés par les ouvrages scientifiques. De façon contre-intuitive, les patients souffrant d’une pathologie psychiatrique et qui présentent un comportement violent n’ont pas une pathologie qui les rend violent ; au contraire, ils ont une violence innée, liée à leur caractère, leur personnalité, qui les conduit à agir de façon violente, et cela, quelles que soient les symptômes de leur maladie psychiatrique.

Pour ces personnes, l’enjeu clinique porte autant sur la maladie psychiatrique que sur le comportement. Le travail se fait aussi bien par un travail clinique psychothérapeutique que par l’apprentissage de la gestion des conflits, la communication non violente, indépendamment de la nature des troubles dont souffrent la personne. Lors de sa détention, Mr J. a pu bénéficier d’un tel accompagnement : « J’ai participé à une formation sur la communication bienveillante, c’est un groupe de parole pour apprendre à gérer ses émotions. Au début de ma peine, j’étais un peu électrique, à la fin, quand il y avait une situation où avant j’aurais explosé, là, j’ai repensé au groupe. Maintenant, je respire, je relativise et j’attends, après je refuse calmement. Si je parle sous le coup de l’émotion, je sais que je dis n’importe quoi. » Il est inutile de préciser si Mr J. souffre d’une pathologie psychiatrique ou pas, car dans les deux cas, il aurait pu bénéficier du même accompagnement, pour apprendre à gérer son comportement.