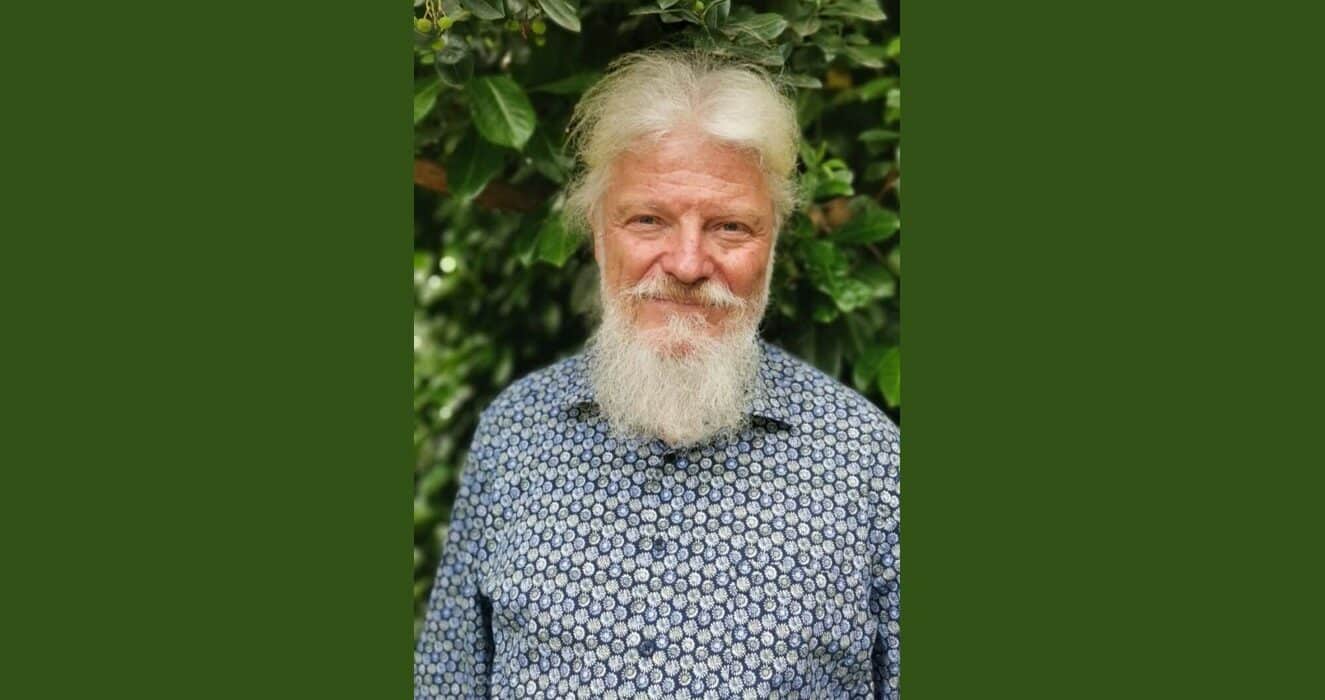

En effet, Otto Schaefer était le prédicateur invité du culte célébré au temple de Montécheroux ; sa double formation en théologie et en biologie lui confère une indéniable compétence dans les enjeux du débat entre christianisme et écologie.

Précisément, le christianisme a été accusé de se trouver à la racine même de la crise écologique actuelle. Le reproche tient en deux formules : « anthropocentrisme » et « désacralisation du monde ». Par anthropocentrisme, on entend la conviction que l’homme est le couronnement, le centre et le point de convergence du monde. Par conséquent, tout ce que le monde recèle a pour but de servir les projets de l’humanité. De plus, le christianisme a dédivinisé la nature et a procédé à un véritable désenchantement du monde. La nature constitue un don offert à la connaissance et au travail de l’être humain et non plus un espace habité de forces mystérieuses qui fascinent et font trembler.

Otto Schaefer, notamment dans son dernier ouvrage, La grâce du végétal, Labor et Fides, 2023, rappelle la nécessaire interdépendance qui lie l’être humain et les plantes ; ces dernières sont pourvoyeuses de vie à plus d’un titre et elles disent ainsi quelque chose de l’identité profonde de la créature humaine. Mais ce n’est pas tout : le charme et la beauté du végétal –manifestations gratuites et pourtant nécessaires de la création- expriment un aspect trop souvent négligé de la grâce de Dieu.

Otto Schaefer renoue avec les grands courants de pensée qui ne s’enferment pas dans ces modèles rationalistes réduisant la nature à n’être qu’un univers des corps gouvernés par les lois d’une implacable mécanique. N’est-il pas temps de récuser cette vision des choses qui veut que l’homme s’affirme en se créant arbitrairement et se crée en dominant le monde et ses semblables ? L’esprit humain peut-il se caractériser autrement que par l’opposition ? N’y aurait-il pas une parenté à redécouvrir entre la nature et l’activité de l’homme qui impliquerait une idée de […]