En 1810, l’irresponsabilité pénale de la personne souffrant de maladie psychiatrique est formalisée dans l’article 64 du code pénal.

Il précise qu’ « il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ».

Dès l’instauration de cette loi qui pose la cadre de l’expertise psychiatrique, les psychiatres vont être confrontés aux mêmes problèmes que ceux rencontrés aujourd’hui, deux cents ans plus tard. Comment poser le diagnostic quand les faits ont été commis des semaines, parfois des mois ou des années avant l’expertise ? Quelle attitude tenir si la personne ne souffre pas de démence mais d’une autre pathologie ? Que faire quand les états pathologiques sont transitoires ? Ou bien quand le tableau clinique est incomplet ?

A la fin du XIXème siècle, la Société médico-psychologique réunit en congrès les plus grands aliénistes de l’époque pour tenter d’y répondre. Les publications des actes dans les Annales médico-psychologiques vont dans le sens d’une gradation de l’état de la conscience, donc de folie, et par conséquence propose une gradation de la responsabilité pénale, ce qui se traduit en terme juridique par la notion de circonstance atténuante. Les « demi-fous », comme le dit l’aliéniste Joseph Grasset, ne sont que « demi-responsables ».

Evolution de la philosophie pénale

Cette question de la gradation de la conscience et de la volonté n’est mise en forme dans le corpus judiciaire qu’en 1992, quand le texte de 1810 est amendé (182 ans après sa rédaction initial) et qu’à l’abolition du discernement est ajoutée la notion d’altération du discernement.

Cette évolution de la philosophie pénale s’accompagne en parallèle d’une diminution des non-lieux prononcés pour raison psychiatrique, et cela a pour raison deux facteurs convergents : l’évolution de l’expertise psychiatrique et l’émergence de la parole des victimes.

Comme l’a montré Caroline Protais dans son ouvrage Sous l’emprise de la folie ? L’expertise judiciaire face à la maladie (1950-2009) [1], depuis quelques décennies, les expertises vont de plus en plus rarement dans le sens de l’abolition du discernement et de plus en plus en faveur de l’altération. De nombreuses causes ont convergé vers ce résultat. Un certain nombre de psychiatres, psychologues, psychanalystes, promoteurs de la psychothérapie institutionnelle, ont théorisé l’importance de responsabiliser le patient auteur d’actes criminels, quand bien même étaient-ils réalisés dans le contexte d’une crise pathologique. L’idée centrale était de ne pas infantiliser, ni stigmatiser, ni marginaliser le malade en l’assignant à être le sujet passif d’une institution contraignante, mais de réintroduire dans son fonctionnement psychique une instance symbolique qui aurait fait défaut et l’aider à retrouver son autonomie perdue et son statut de citoyen adulte. Dans cette perspective, l’incarcération serait une épreuve de réalité qui aurait une fonction thérapeutique. Un autre courant de pensée, sociologique, a été l’attitude défensive à l’égard des pouvoirs publics. Evoquant l’usage pervers que les régimes totalitaires avaient fait de leur discipline, un bon nombre de psychiatres redoutaient que la présence de malades sous main de justice au sein de l’hôpital n’incite l’Etat à lui imposer des missions qui s’apparenterait à un travail de police de la pensée et de rééducation des déviants malades mentaux. Plus récemment, de nombreux faits divers, dont certains tragiques, impliquant des patients récemment sortis d’une hospitalisation en psychiatrie, ont conduit à interroger la responsabilité des médecins sur la récidive de patients qu’ils avaient pris en charge. Refusant d’être les boucs émissaires dénoncés par de campagnes médiatiques, les psychiatres se sont repliés dans un protectionnisme corporatif, visant à se protéger contre les drames consécutifs aux limites et failles du système hospitalier.

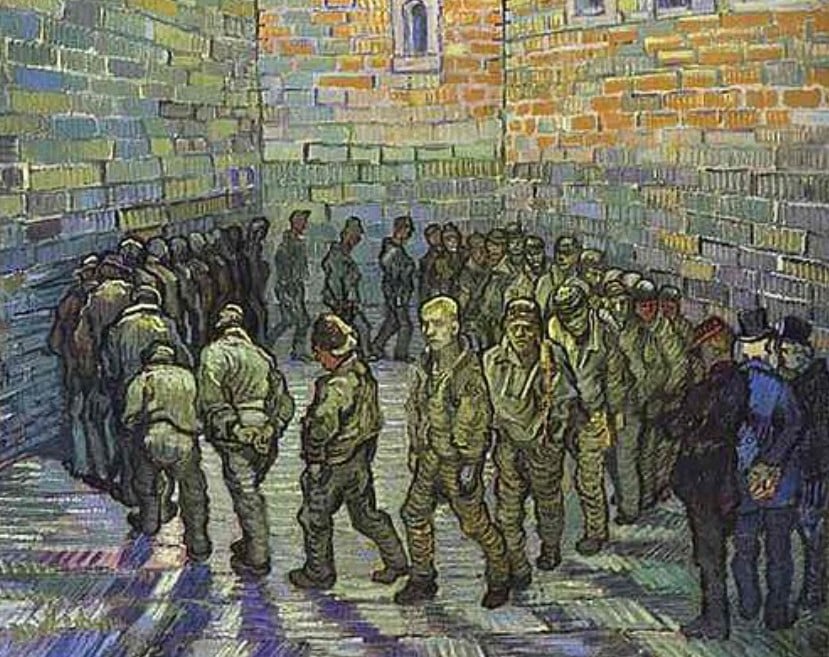

La conséquence de ce glissement de l’abolition vers l’altération du discernement est que la proportion de personnes souffrant de maladie mentale en prison est à ce jour bien supérieure à celle de la population ordinaire, citons simplement la prévalence de la schizophrénie qui est de l’ordre de 4 à 8 % de la population pénale, alors qu’elle est inférieure à 1,5 % dans la population générale [2]. Un patient reconnu comme ayant une maladie psychiatrique est tenu pour partiellement responsable de ses actes, mais la peine de détention, elle, est entière.

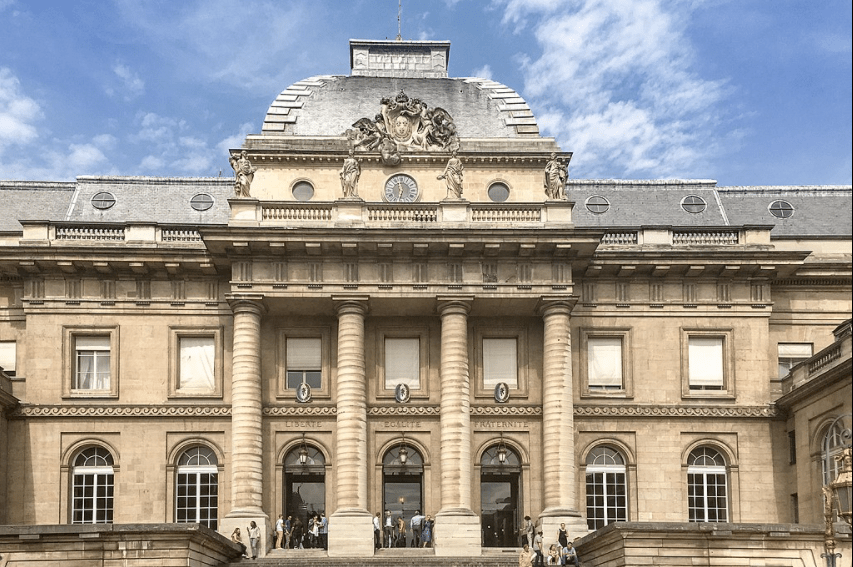

Depuis les années 80, les victimes de crimes commis par des malades mentaux commencent à se manifester, pour que le droit pénal, et non pas uniquement le droit civil, reconnaisse leurs souffrances. Les victimes et leurs familles avancent le fait que le fou n’étant pas jugé, on leur supprime la possibilité de se reconstruire sur le plan psychologique. C’est pourquoi, depuis 2008, l’irresponsabilité pénale est prononcée au terme d’une audience publique avec un débat contradictoire, au cours duquel l’accusé est interrogé et doit s’expliquer. Cette reconnaissance de la souffrance de la victime se faisait déjà sur le plan civil. En se déplaçant sur le plan pénal, elle a pour conséquence de contribuer au mouvement de suppression de l’irresponsabilité pénale.

Aujourd’hui, les désirs de réparation et les exigences sécuritaires vont dans le sens de la confusion de la justice pénale et de la justice civile. Le trouble à l’ordre public, problématique sociale, se mélange à la reconnaissance de la réparation du mal subi par la victime, problématique individuelle. Comment sortir de cet amalgame judicaire et maintenir le principe millénaire humaniste de la clémence envers les fous, sans pour autant négliger la souffrance des victimes et de leurs proches ?

[1] Editions de l’EHESS, 2016.

[2] Elodie Godin-Blandeau, Charlotte Verdot, Aude-Emanuelle Develay, État des connaissances sur la santé des personnes détenues en France et à l’étranger, Saint-Maurice, Institut de veille sanitaire, 2014.