« La paresse morale, qui naît aussi d’un vide spirituel, n’est pas seulement le symptôme d’une société lasse: elle en devient son mécanisme de défense. » Symptôme d’un « refus de soi-même » et d’une « abdication de la liberté intérieure ». Défense contre le « tumulte public », « les chiffres , les crises, les injustices, les violences, les attentats, les barbaries, les guerres, les doutes». Alors que « même fragile, la liberté se mesure à notre capacité à décider », à vouloir « être les auteurs de notre propre monde », c’est à dire à tenter « une politique véritable ».

La paresse morale entrave le progrès politique» (pasteur Roland Poupin (1)).

«Mais en même temps, tout le choix nous appartient, à chaque instant» (Boualem Sansal (2)).

L’invisible blessure

Notre époque semble glisser dans un brouillard silencieux. Comme une fatigue de l’âme. Un brouillard intérieur aussi. Comme une abdication. Une lassitude que nul progrès ne semble parvenir à dissiper. Cette fatigue ne se voit pas, invisible blessure; elle étouffe lentement. Aucun cri, ni aucune révolte. Mais elle s’installe parfois, insidieuse, dans le silence des consciences. Dissolvant le courage de penser, éteignant tout désir de juger. Ce n’est pas un apaisement, mais un calme trompeur où l’âme se retranche dans sa propre torpeur. Et pourtant, dans cette apparente léthargie, une vérité brûlante persiste, et il nous faut l’entendre. «…tout le choix nous appartient, à chaque instant.» C’est ce que Rachel écrit à la dernière page de son journal dans le beau livre de Boualem Sansal, Le village de l’Allemand. Même dans l’indifférence, même dans le renoncement, la liberté nous est encore offerte. Mais il nous faut oser la saisir.

«La paresse morale» dont parle le pasteur Poupin n’est pas une simple inertie. C’est un refus de soi-même. Une abdication de la liberté intérieure. Renoncement à penser, délégation de notre jugement à d’autres. Confort illusoire de l’indifférence. Kant l’avait pensé: l’homme se plaît dans sa «minorité». Peut-être par incapacité, certainement par confort social, par lâcheté, sans doute par peur de choisir. Car choisir demande effort, courage et lucidité. Chaque instant que nous laissons passer sans décider est un instant où notre liberté se dissout et où notre conscience s’éteint un peu plus.

Fatigue

Cette fatigue – elle traverse notre société – engendre des cynismes, tranquilles, subtils et cruels. Nous devenons les spectateurs du monde, non sans ironiser sur les puissants. Non sans récriminer sur l’Histoire, sur la politique. Sans réel engagement. Nous croyons que les libertés se préservent dans le retrait des sphères privées, croyant que ce retrait est neutre. Sans concevoir qu’il laisse le champ libre à ceux qui choisiront pour nous, peut-être avec une brutalité absolue qui nous meurtrira. Là où le vide s’installe, les fanatismes prospèrent. L’inaction engendre les extrémismes. Nous oublions que, même au cœur de ce désengagement, le choix demeure. La liberté nous est toujours offerte. Des actes concrets de responsabilité et de courage sont encore possibles.

La pente douce du repli

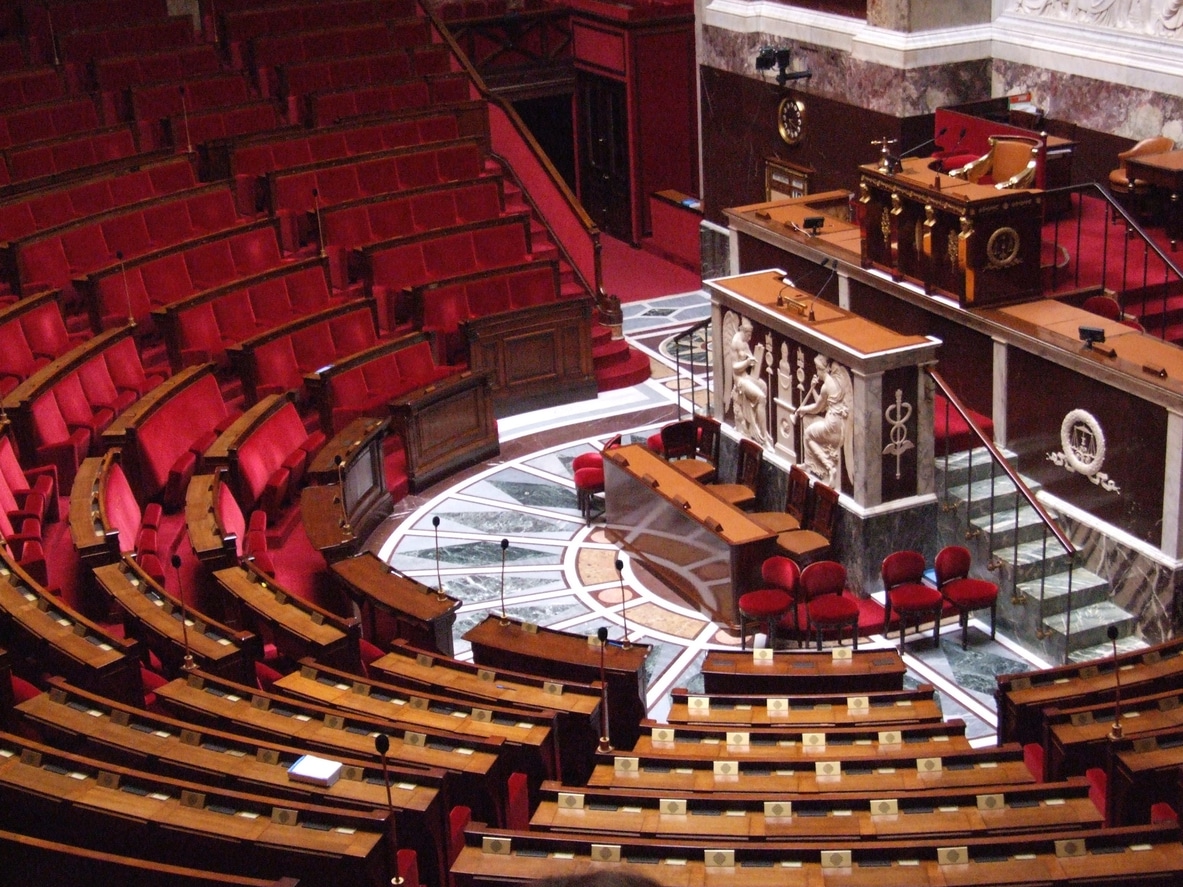

Cette fatigue s’explique bien sûr: nous vivons une époque de désenchantement politique. N’oublions pas: la démocratie ne s’effondre pas toujours dans la fureur. Il lui suffit de s’endormir. De s’éteindre doucement. Tocqueville l’avait pressenti: l’individualisme démocratique porte en lui la pente douce du repli. Paisible servitude. Celle de finir par aimer sa propre insignifiance. On se détache de tout, et l’espace commun devient une abstraction. Nous connaissons tous la tentation de fuir le tumulte public, sans nous avouer que ce détachement est une abdication. Sans réaliser que cette indifférence peut être la condition de redoutables dominations. Ce que nous refusons d’assumer, d’autres le prendront en charge, avec la brutalité de leurs certitudes. À l’excès du vide répondent d’autres excès. Comme si cette lucidité sans volonté pouvait nous tenir lieu de morale ! Car nous savons tout: les chiffres, les crises, les injustices, les violences, les attentats, les barbaries, les guerres, les doutes… Cela nous préoccupe, mais ne semble plus nous affecter. Comme si l’on s’habituait au pire. Comme si l’on s’y résignait dans une attente inquiète et stérile. Comme si notre savoir – nous sommes informés jusqu’à la nausée – se détachait de notre vouloir. Hannah Arendt l’avait bien compris: le mal n’est pas nécessairement dans la cruauté, mais dans l’absence de pensée ou, plus exactement, dans cette apparente suspension du jugement qui permet tout parce qu’elle ne sait plus quoi vouloir. C’est ainsi que nous vivons ?

Une vertu civique

Il nous faut retrouver une vertu vivante et incarnée. Non cette vertu abstraite des moralisateurs, mais celle de Montesquieu, celle qu’il plaçait au cœur des Républiques: une vertu civique, une tension vers le bien commun, un refus de se réduire à soi-même. Mais cette vertu n’est ni naturelle ni spontanée. Elle s’apprend, se cultive et se pratique. L’éducation devrait être une école de courage intellectuel, un entraînement à penser par soi-même, à douter et à […]