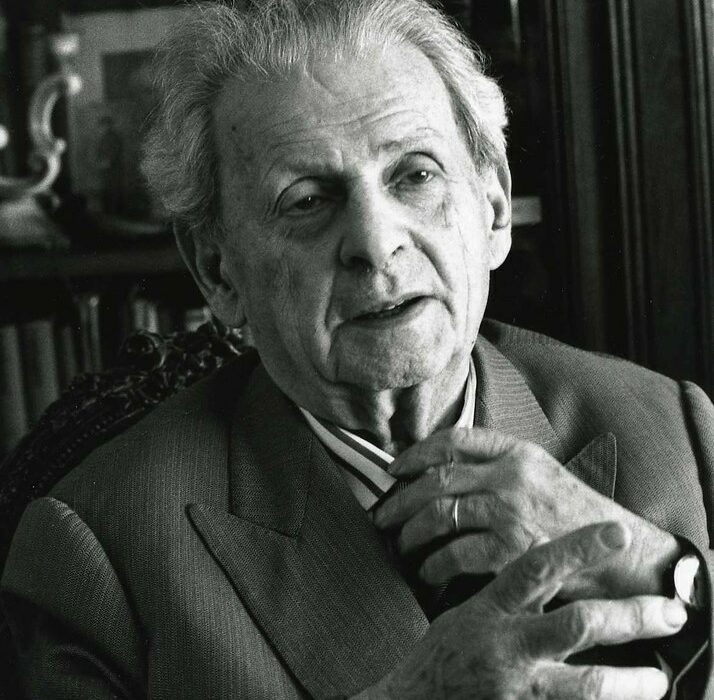

Emmanuel Levinas a connu les persécutions antisémites, l’exil en Ukraine lors de la Première Guerre mondiale, l’émigration à Strasbourg puis à Paris, l’enfermement et la déshumanisation dans les camps de prisonniers lors de la Seconde Guerre mondiale. C’est le philosophe par excellence de la précarité humaine. Sa recherche du fondement de l’éthique alimente son œuvre.

Une philosophie originale

Emmanuel Levinas considère que la question de l’identité, qui occupe beaucoup la philosophie traditionnelle, est presque futile et à tout le moins secondaire. Il accuse la philosophie occidentale de privilégier l’être à l’éthique ; l’identité n’est qu’une étape conduisant à la primauté de l’éthique, il faut la dépasser.

Pour Levinas, l’identité ne se définit pas par l’essence mais par la manière dont le sujet répond à autrui. Nos sociétés contemporaines placent l’intériorité sur un piédestal en valorisant à outrance la question : « qui es-tu ? » Or, pour le philosophe, l’identité ne se constitue pas dans une conscience réflexive, mais nous nous réalisons à partir de notre relation à l’autre.

La priorité du « pour l’autre » ne consiste pas à faire cohabiter un altruisme et un égoïsme naturel. Il ne s’agit pas de prêcher la bonté comme toute bonne éducation la prêche. Dans la philosophie de Levinas, la relation à autrui est le commencement même de l’humain et d’une responsabilité infinie. Dans la philosophie classique, l’existence se définit par un simple « être au monde » ; Levinas propose de la définir par un « être avec », un « être pour l’autre », et développe deux concepts importants : celui du visage et celui de la responsabilité.

Le visage est la manifestation d’autrui

Pour Levinas, le visage fait surgir l’autre dans sa vulnérabilité, l’accès au visage est d’emblée éthique. Il déborde la définition que l’on en donne communément : « Ce qui est spécifiquement visage, c’est ce qui ne s’y réduit pas », écrit-il dans Éthique et Infini. Le visage n’est donc pas la forme du nez, celle du menton ou la couleur des yeux, c’est la manifestation d’autrui. Le visage me présente le dénuement du pauvre et de l’étranger, mais cette pauvreté et cet exil me visent.

Le visage ouvre la voie au deuxième concept clé de la philosophie de Levinas, celui de responsabilité. La relation « je-tu » est profondément asymétrique, affirme Levinas, qui appuie sa réflexion sur la phrase de Dostoïevski dans Les Frères Karamazov : « Chacun de nous est coupable devant tous pour tous et pour tout, et moi plus que les autres. » Lorsqu’un individu prend ou assume des responsabilités vis-à-vis de son prochain, il est généralement convenu qu’il en décide en toute liberté et accepte d’être redevable de sa décision.

Cette responsabilité est fondée sur un choix libre et ne porte pas sur ce qui dépasse ce choix. Levinas pousse l’exigence de responsabilité beaucoup plus loin : elle n’est pas un simple choix moral mais une obligation qui précède toute liberté et toute volonté ; elle est infinie, ne repose pas sur un échange mais sur un appel inconditionnel. Je suis responsable d’autrui avant même de me soucier de moi-même.

Même si l’éthique d’Emmanuel Levinas semble difficilement applicable dans sa forme absolue, elle joue un rôle essentiel en offrant un nouvel horizon à nos engagements moraux. Elle repose avant tout sur la reconnaissance de l’autre dans son irréductible altérité.