Lors de la dernière leçon qui clôture son cycle « Migrations et sociétés », le 15 mai 2025 (1), il plaide pour l’engagement du savant dans l’arène publique. Troisième volet de notre série.

Un devoir éthique d’intervention

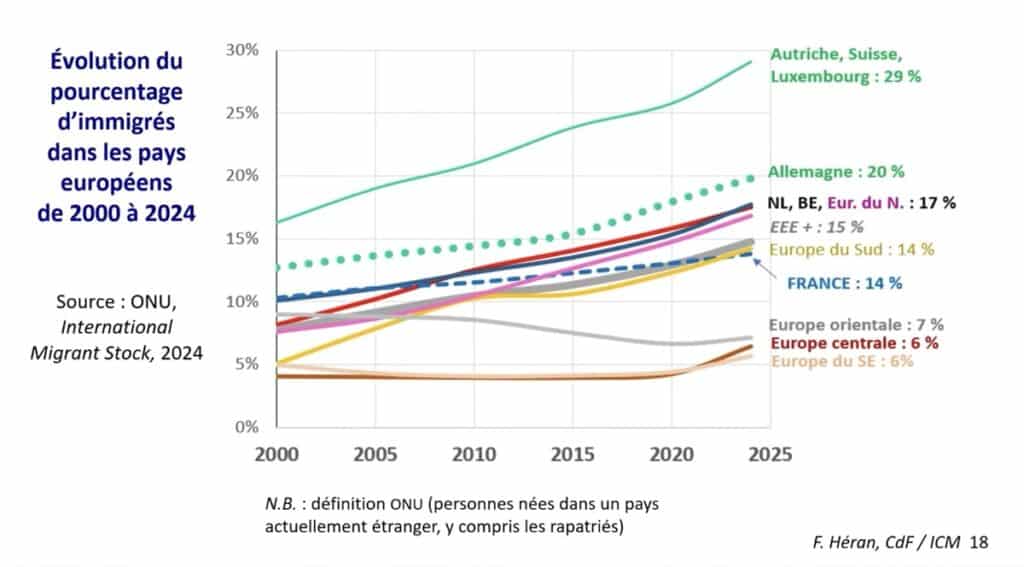

François Héran défend la légitimité du savant à intervenir dans le débat public sur l’immigration. Inspiré par Durkheim, qui estimait que la recherche ne vaut pas une heure de peine si elle reste purement spéculative, il estime que la science doit aider à mieux vivre en société. Marc Bloch jugeait une science incomplète si elle n’a pas d’impact pratique. Héran applique ces principes. Il ne fait pas de politique, mais rétablit les faits face aux déformations politiques, afin d’éclairer les citoyennes et les citoyens avec des données objectives. Le professeur affirme que ses recherches dictent ses convictions, non l’inverse : « la science dit-il, peut nous aider à trouver le sens dans lequel nous devons orienter notre conduite à déterminer l’idéal vers lequel nous tendons confusément ; seulement, nous ne pouvons nous élever à cet idéal qu’après avoir observé le réel ». Le savant a, dès lors, un devoir de corriger les chiffres erronés lancés par les politiques. François Heran critique l’opposition entre science et engagement, jugée artificielle. Les deux axes se complètent plus qu’ils ne s’opposent. Les politiques, en manipulant les données au lieu de respecter suffisamment les ressources proposées par la science, envahissent le champ scientifique. Il plaide pour une science qui éclaire les citoyens, conformément à sa mission au Collège. Cet engagement répond à l’exigence d’une société en quête de vérité.

Répondre aux attentes et affronter les critiques

Le professeur François Héran relate les encouragements de son public à rendre ses travaux plus visibles. Cet auditoire du Collège de France, fidèle et exigeant, l’a incité à rester engagé. Après ses conférences, on lui reproche leur confidentialité et leur faible médiatisation. Il répond par des essais accessibles (2), et par une large diffusion, sur internet, du cycle de conférences données au Collège de France. Il évoque devoir faire face à des attaques, notamment des accusations de « wokisme ». Les réseaux sociaux amplifient ces critiques, parfois violentes, voire menaçantes. Il observe au passage que « contrairement à la droite classique la droite traditionnelle qui est plutôt attachée à la morale, la droite dure déteste la morale elle lui préfère la politique, rien que la politique ; et pour elle la morale c’est nécessairement à gauche, pour ne pas dire gauchiste, influencée par un mélange de socialisme et du christianisme ». En matière de morale agissante, concrète, il rend hommage aux ONG, dont le travail soutient les réfugiés, migrants et demandeurs d’asile : « accompagner un migrant à la préfecture pour essayer de faire en sorte que le dossier avance c’est une des choses les plus éprouvantes qu’on puisse qu’on puisse imaginer ». Cette adversité renforce sa détermination à intervenir dans l’arène publique, soulignant que politique, morale et science gagnent à aller de pair.

Les défis d’un débat polarisé

François Héran décrit le débat public sur l’immigration comme une « arène » pleine de bruit et de fureur. « L’espace public n’est pas la scène ouverte libérale pluraliste dont pouvait rêver ma génération ; elle n’est pas ce carrefour d’idées et de conviction qui pratiquerait l’éthique de la discussion chère à Jürgen Habermas ; non ! S’agissant de l’immigration, le débat est un combat », souligne-t-il. « Il se déroule dans une arène, une arène pleine de bruit de fureur, où ferraillent toutes sortes d’acteurs : les statisticiens et les chercheurs qui s’y aventurent se heurtent aux politiques, aux journalistes, aux essayistes, aux polémistes, sans oublier les sondeurs les haut fonctionnaires, les militants associatifs, les responsables religieux, les artistes, les muséographes, les internautes anonymes, et même ces nouveaux venus je m’en suis aperçu il y a quelques jours que sont les influenceurs ». Dans cette arène, les chercheuses et chercheurs prennent des « coups », au point que certains abandonnent le sujet. Le professeur Héran refuse de se cantonner à des études détachées des turbulences sociales. Il critique l’idée d’opposer morale et politique, comme le font certains. La parabole du bon samaritain, inclusive, pose problème aux discours xénophobes ? Grand bien leur fasse. Il conteste la thèse du « welfare magnet » (l’aimant de la protection sociale), qui exagère l’attractivité de la protection sociale française. Les morts en Méditerranée (32 000) illustrent de graves dilemmes moraux et politiques. François Héran conclut qu’on ne peut séparer politique et morale dans les choix migratoires : « on ne peut pas se passer de morale, et l’idée que par exemple, (…) si on ouvre les frontières c’est de la morale, et si on les ferme c’est de la politique me paraît tout à fait absurde, les deux gestes sont à la fois politiques et moraux ». Merci pour ce rappel, merci pour cette feuille de route.

(1 ) Leçon de François Heran, Collège de France, 15 mai 2025

A voir en ligne : Face à l’immigration, le savant et le politique – François Héran

(2) François Heran, Avec l’immigration : Mesurer, débattre, agir, La Découverte, 2017

A lire aussi :