D’une enfance brisée par la guerre à un destin de justice et d’humanité

Robert Badinter naît le 30 mars 1928 à Paris, de parents juifs issus de Bessarabie, dont le territoire correspond aujourd’hui à la Moldavie. Ils ont obtenu la nationalité française trois mois avant la naissance de Robert Badinter. Son père est négociant en fourrures et fait vivre sa famille. Mais l’arrivée d’Hitler au pouvoir va bouleverser cette existence jusque-là paisible. “Mon enfance a pris fin le 10 mai 1940”, raconte Robert Badinter dans Idiss, le livre consacré à sa grand-mère maternelle.

« J’étais révolté »

Deux ans après la défaite française, la famille Badinter déménage à Lyon, en zone libre. “J’étais révolté par le spectacle de cette ville ruisselante de pétainisme. C’était bien pire qu’à Paris. Dans la capitale, la plupart des Parisiens attribuaient leurs souffrances aux Allemands. Les Lyonnais, eux, étaient plus enclins à incriminer les juifs, surtout étrangers”, explique Robert Badinter à L’Express en 2018. Il évoque aussi “une atmosphère avilissante”, marquée par l’adoration du maréchal Pétain.

Le 9 février 1943, la vie des Badinter s’écroule. Le père est arrêté à Lyon dans une rafle organisée par Klaus Barbie. “Ma mère et moi avons immédiatement compris que nous n’étions plus en sécurité à notre domicile, car mon père avait des papiers d’identité sur lesquels était indiquée notre adresse. Nous avons fait notre sac et sommes partis nous réfugier chez des amis”, racontait Robert Badinter au Point, en 2012. Son père sera déporté d’abord à Drancy, puis à Pithiviers. Sa famille ne le reverra jamais : il mourra dans le camp polonais de Sobibor.

Avocat par hasard

En septembre 1943, avec l’arrivée des Allemands dans cette zone, la menace de l’arrestation et de la déportation pèse de nouveau sur les familles juives. Mais la population refuse de collaborer. “En se taisant, en nous accueillant, les Cognerauds nous ont sauvé la vie”, rappelait Robert Badinter au Point. À 16 ans, “fou de bonheur”, il vit la Libération grâce à ses protecteurs.

Le jeune homme suit des études de droit puis va compléter sa formation aux États-Unis. En 1951, il s’inscrit comme avocat au barreau de Paris. “J’avais 21 ans et il fallait que je gagne ma vie. C’est ainsi que je suis devenu avocat. Par hasard, pas par vocation”, racontait-il à la Harvard Business Review France en 2019. Il débute au poste de collaborateur d’Henry Torrès, son “maître”. “Je lui dois tout, y compris les valeurs sur lesquelles a reposé ma vie professionnelle. Il m’a inculqué une certaine idée de la justice et du métier d’avocat”, précise-t-il, dans la même revue.

Henry Torrès, son « maître »

Avocat, il enseigne également le droit dans plusieurs universités. En 1966, il épouse Élisabeth Badinter. Ensemble, ils auront trois enfants. Son combat contre la peine de mort commence en juin 1972. Philippe Lemaire, avocat pénaliste et ami, lui demande de l’aider à défendre Roger Bontems. Complice de Claude Buffet dans la prise d’otages de la centrale de Clairvaux et le meurtre d’une infirmière et d’un gardien, en 1971, il est guillotiné en novembre 1972. “C’était la première fois que je défendais un homme qui encourait réellement la peine de mort et j’ai probablement découvert là ce que cela signifiait comme intensité et comme angoisse”, analysait Robert Badinter dans un entretien accordé à France Culture en 2002.

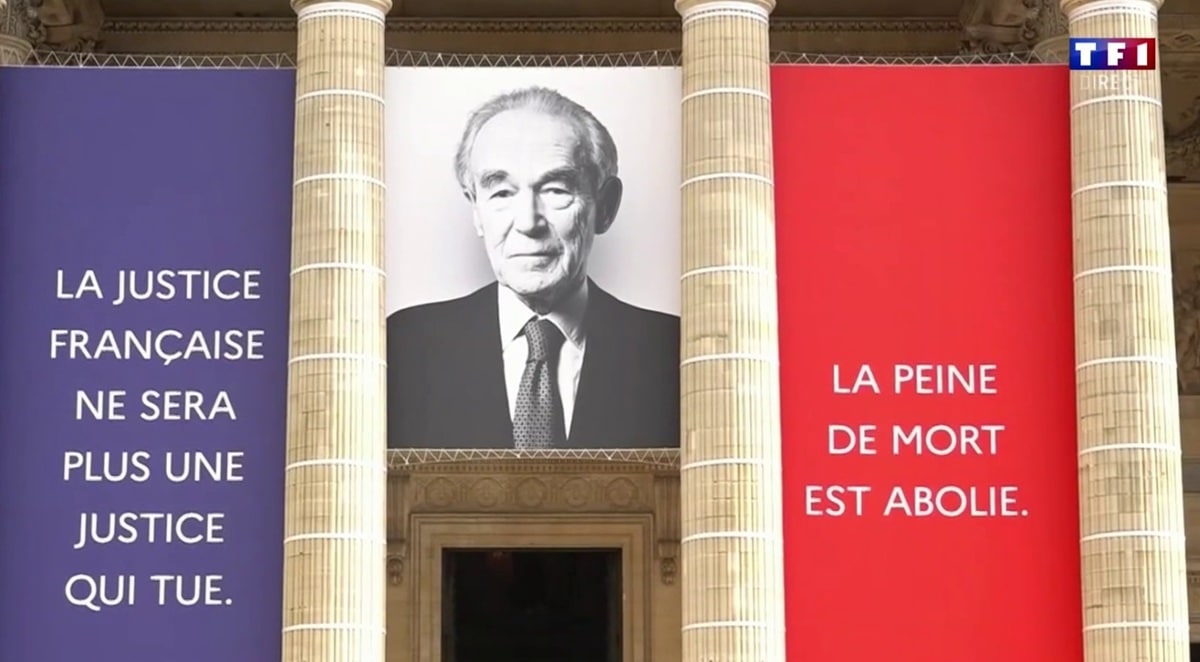

Abolition de la peine de mort

Son combat va s’incarner dans une autre affaire : celle de Patrick Henry. Le 18 janvier 1977, celui-ci est jugé pour l’enlèvement et le meurtre du petit Philippe Bertrand, âgé de 7 ans. L’opinion publique réclame la peine maximale. Pour sauver son client, Robert Badinter décide de faire de ce procès celui de la peine de mort. “Si vous le coupez en deux, ça ne dissuadera rien ni personne”, défend Robert Badinter face au jury qui opte pour une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

À la victoire de François Mitterrand à l’élection présidentielle, le 10 mai 1981, Robert Badinter fait son entrée en politique. Pourtant, c’est le hasard qui le conduit au ministère de la Justice. “Ce n’est pas moi que François Mitterrand avait choisi en mai 1981, mais Maurice Faure. N’aimant pas ce ministère, il a démissionné deux mois plus tard, après les législatives”, expliquait Robert Badinter au Temps, en 2012. Un désistement qui lui permet de soutenir le projet de l’abolition de la peine de mort à l’Assemblée, puis au Sénat. La loi est adoptée le 9 octobre 1981, faisant de la France le 35e pays à supprimer la peine de mort. Ce combat reste l’un des actes fondateurs de son parcours politique et moral.

Lutte contre l’homophobie

Robert Badinter a également joué un rôle clé dans la dépénalisation de l’homosexualité en France. En tant que ministre de la Justice, il fait adopter en 1982 une loi supprimant la discrimination pénale entre relations homosexuelles et hétérosexuelles, héritée du régime de Vichy et maintenue sous la IVe République. Par cette réforme, Robert Badinter a contribué à faire avancer les droits des personnes LGBTQ+ et à inscrire la lutte contre l’homophobie dans le cadre des libertés fondamentales.

Réinsertion des détenus

Après le Conseil constitutionnel, Robert Badinter est élu sénateur en 1995. Il le restera jusqu’en 2011. Parallèlement à toutes ses fonctions, il a aussi œuvré toute sa vie pour la réinsertion des détenus. D’ailleurs, c’est lui qui, lorsqu’il était ministre de la Justice, a généralisé les parloirs sans séparation et autorisé la télévision dans les cellules. En 2000, alors qu’il est sénateur, il est à l’initiative, avec d’autres, de la création d’une commission d’enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France.

Robert Badinter s’est éteint le 9 février 2024, à l’âge de 95 ans. Toute sa vie durant, il a lutté contre toutes les formes d’injustices.