Un contexte d’ouverture de frontières

Dans la dynamique du Livre des Actes, ce chapitre IX est un moment de transition entre ce qui se passe à Jérusalem, jusqu’à la mort d’Étienne qui déclenche une persécution contre l’Église de Jérusalem, et un mouvement vers d’autres régions. Philippe part en Samarie puis à Césarée, Saul converti retrouve des disciples à Damas, et Pierre se met en route vers Lydda, Joppé et Césarée. Des frontières s’ouvrent et l’horizon s’élargit, les croyants au Christ sont appelés à vivre toutes les dimensions de leur foi dans des contextes culturels et religieux différents.

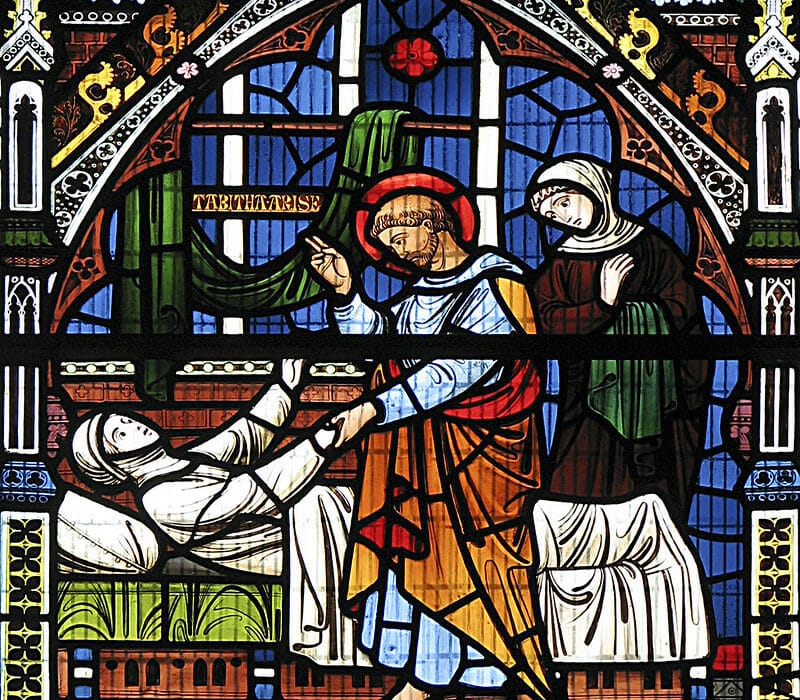

Une femme disciple

Tabitha est présentée comme une femme disciple. C’est l’unique fois où ce mot de « disciple » apparaît au féminin dans le Nouveau Testament. Cela vaut donc la peine de le relever d’autant que, dans le récit précédent (Actes 9.26-30), quand Saul récemment converti – après avoir persécuté les croyants – essaie de s’intégrer au groupe des disciples à Jérusalem, beaucoup ont peur de lui et remettent en question son propre statut de disciple. En revanche, personne ne conteste ce titre à Tabitha. Elle évolue au milieu des veuves. Aucun mari, aucun enfant n’est mentionné, elle semble totalement indépendante, ce qui est rare pour une femme de cette époque dans le monde romain, mais elle est entourée de veuves. Et elle a un nom double, Tabitha/Dorcas, qui signifie « gazelle » en araméen et en grec ; elle semble donc être une sorte de médiatrice entre deux cultures.

Une organisation collective solidaire

Une lecture traditionnelle fait de Tabitha une personne riche et généreuse (comme Corneille au chapitre x) qui, par ses bonnes œuvres, distribue son argent et donne des vêtements à qui en a besoin. Est-elle riche de l’argent qu’elle met à disposition ou riche des initiatives qu’elle prend pour améliorer la situation du groupe dans lequel elle évolue ?

Les tuniques et les manteaux qu’elle confectionne, montrés à Pierre, sont pour les veuves et portés par elles ou destinés à d’autres, devenant ainsi source de revenus. On peut penser ici aux groupes de femmes qui, partout dans le monde, s’organisent pour leur survie (coopératives de production, micro-entreprises, économie solidaire) et lire la présence de Tabitha et des veuves de Joppé comme l’effort d’une organisation collective pour inventer des formes de survie solidaires dans un monde difficile. On sait qu’en l’an 66, Joppé était un des lieux importants de la résistance des Juifs contre les Romains ; de nombreux résistants ont été tués, laissant beaucoup de veuves démunies et marginalisées.

Une action sociale communautaire

Quand Tabitha tombe malade et meurt, plusieurs groupes se mettent en mouvement : on la porte dans la chambre haute, lieu de réunion et de culte pour les premières communautés, on va chercher Pierre qui vient et fait sortir tout le monde pour « relever » Tabitha et la présenter vivante à sa communauté. Dans les récits de miracle, la personne ressuscitée est en général restituée à sa famille. Ici, elle est rendue à une communauté qui ressuscite avec elle, une communauté qui ne se résigne pas à la perdre et ne reste pas figée dans la douleur mais cherche encore et toujours des ressources et des alternatives pour la vie.