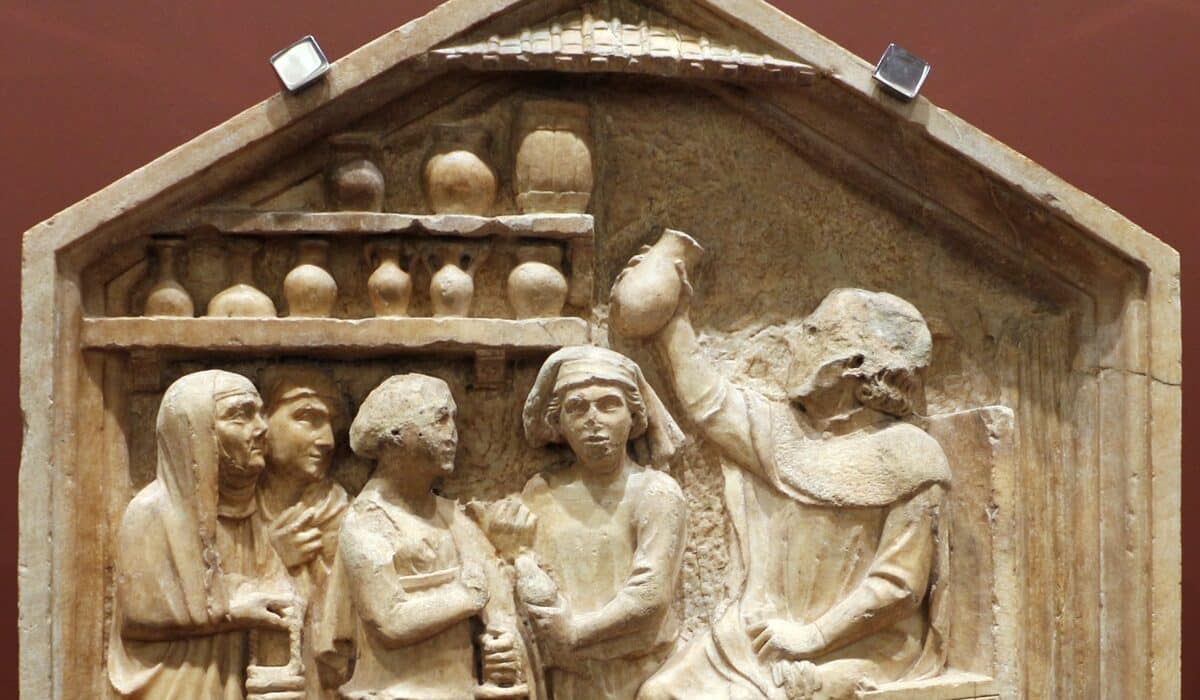

Entre le premier et le quatrième siècle, divers courants parcourent le christianisme. Les liens entre Père, Fils, Saint-Esprit – évoqués dans les Evangiles, mais non encore explicités – font débat. Dans ce foisonnement, une idée se répand comme une traînée de poudre: celle que ces trois figures ne relèvent pas tout à fait du même plan. Elle découle entre autres des écrits d’un prêtre, Arius. Il estime, pour simplifier, que le Christ est bien une divinité, mais inférieure au Père ou «dérivée» puisqu’il est engendré par lui.

L’enjeu est important dans un Empire encore païen où une série de religions rivalisent. Si Jésus n’est pas vraiment Dieu, qu’est-ce qui le différencie des autres hommes? Est-il véritablement à même d’offrir le salut? De nombreux nouveaux convertis adoptent le christianisme sous sa forme arienne, particulièrement répandue dans certaines régions. La crise arienne devient majeure.

Une réunion très politique

Au même moment, l’empereur Constantin, tout juste vainqueur de son rival Licinius, est en quête d’unité: les persécutions contre les chrétiens viennent de cesser (en l’an 313), il cherche à asseoir sa légitimité, à faire disparaître la discorde dans l’Empire. C’est lui qui convoque le concile de Nicée. Et ce chrétien converti use de tout son pouvoir pour résoudre la querelle: il met à disposition le service de poste de l’Empire pour faciliter le voyage des ecclésiastiques, accueille les discussions dans son propre palais, offre un banquet pour célébrer les 20 ans de son règne «dans ce qui constitue une transition de la romanité vers la chrétienté», pointe la chercheuse […]