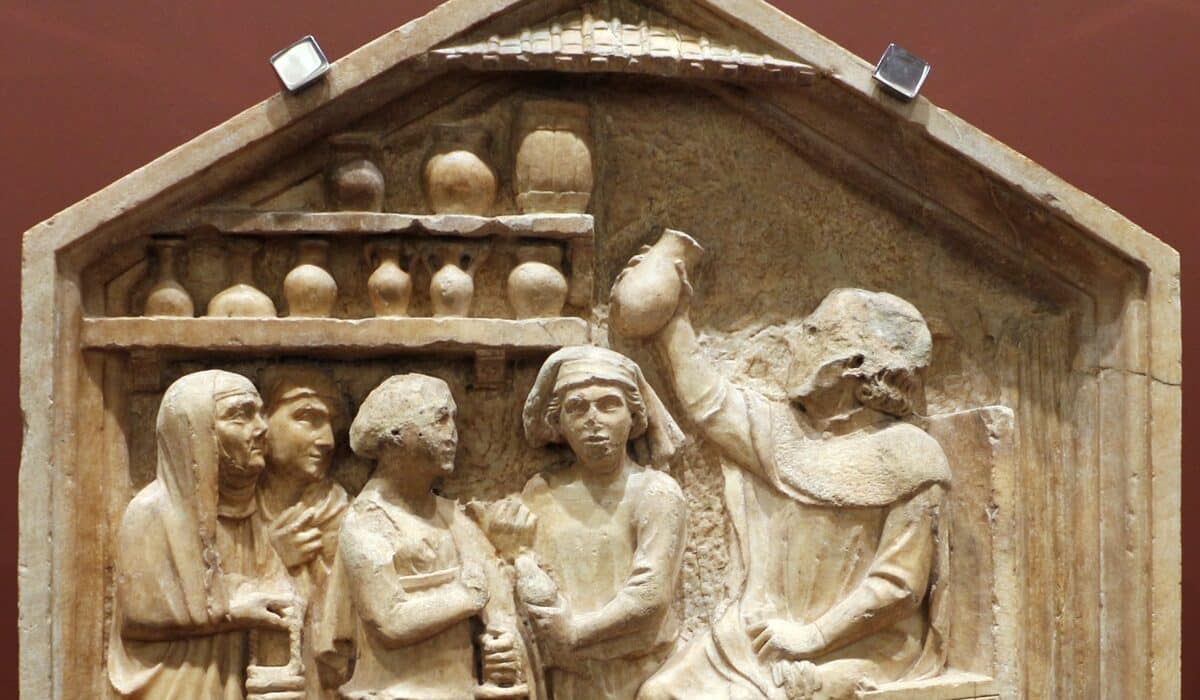

Parce qu’il est un héritage commun à toutes les confessions, on pourrait croire que le concile de Nicée représente un idéal perdu d’unité des chrétiens. Un modèle de ciment au sein d’une société. Ce serait une erreur: «Il ne faut pas l’idéaliser et en faire un événement démocratique ou protodémocratique. C’est un événement impérial», prévient Christophe Chalamet, professeur de théologie systématique à la Faculté autonome de théologie de l’Université de Genève.

« On ne veut pas forcément de ce modèle-là. On est 1700 ans plus tard dans une société qui, elle, essaie d’être démocratique. Et on ne veut pas d’un homme fort qui convoque les clercs, les évêques, qui les fasse bosser et qui attend d’eux un consensus presque imposé », insiste Christophe Chalamet.

« L’empereur Constantin n’était pas un grand métaphysicien ou un grand théologien. Il était même un peu naïf par rapport à ces questions-là », insiste Dimitri Andronicos, théologien et éthicien, codirecteur de Cèdres formation à Lausanne, responsable réformé pour le dialogue interreligieux dans le canton de Vaud. « Il est par contre reconnu pour son pragmatisme politique. Nicée avait pour but de mettre fin à des tensions qui duraient depuis des décennies. »

Participant à l’organisation d’un colloque pour célébrer les 1700 ans du concile […]