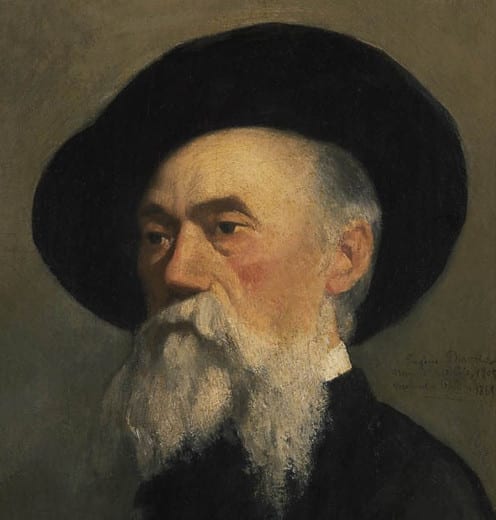

Par sa parole, sa posture, et sa capacité d’écoute, il a su forcer un profond respect, y compris parmi les non-croyants. Dès les premiers hommages, les analyses s’affrontent pour tenter de le situer : avait-il une sensibilité de gauche ou était-il conservateur ? A-t-il été un réformateur répondant aux attentes de réformes de la Curie ? De l’Église ? Force est de constater que ces catégories apparaissent bien insuffisantes pour saisir l’originalité de son ministère.

Deux traits fondamentaux de sa personnalité offrent une clé de lecture de l’ensemble de son action. D’abord, sa conscience aiguë de l’unité du vivant. Le pape François percevait son ministère comme une responsabilité universelle, englobant l’humanité tout entière et la création. Il rappelait, à la suite de François d’Assise, que chaque être humain et chaque élément de la création possède une valeur inestimable. Ensuite, cette conscience s’accompagnait d’une empathie rare : chaque visage qu’il rencontrait illuminait le sien. Chaque drame humain le saisissait en son for intérieur.

Ces deux dimensions – conscience de l’unité et empathie – irriguent ses engagements majeurs : l’œcuménisme et le dialogue interreligieux, la solidarité avec les pauvres et les migrants, le plaidoyer en faveur d’une écologie intégrale car « tout est lié », sa lutte contre l’antisémitisme et toute discrimination, sa proximité concrète avec les chrétiens de Gaza, son incessant appel à la paix. Elles éclairent également ses critiques vigoureuses des systèmes économiques peu soucieux des humains et de la création, celles des discours populistes niant le bien commun de tous les vivants, celle de la guerre et de ses logiques mortifères.

Ces mêmes ressorts intérieurs ont guidé sa réforme de l’Église catholique et de la Curie romaine. Avec détermination mais sans rupture brutale, il a engagé l’Église sur un chemin d’écoute et de transformation. L’ampleur du processus synodal – impliquant les fidèles du monde entier – marque une inflexion irréversible dans la manière de discerner ensemble. En y associant les autres Églises chrétiennes, il a posé les jalons d’un cheminement commun, promesse d’un avenir œcuménique renouvelé. Ses réformes ne sont pas de l’ordre d’un aboutissement, mais plutôt de l’initiation d’un chemin et d’une promesse.

Le pape François fut un pasteur catholique habité par une conscience universelle. La conscience demeure toujours libre dans sa parole. Elle est un inconfort, car elle rappelle ce qui est juste, interroge les certitudes établies et conteste les logiques du malheur.

La Fédération protestante de France rend grâce à un homme de foi dont la parole, libre et audacieuse, a résonné bien au-delà des frontières ecclésiales. Porteuse d’espérance, de vérité et de paix, elle a su réveiller les consciences. Son héritage continue d’inspirer celles et ceux qui œuvrent pour la paix, la dignité de toute vie et la fraternité humaine.

Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France, pour « L’œil de Réforme »