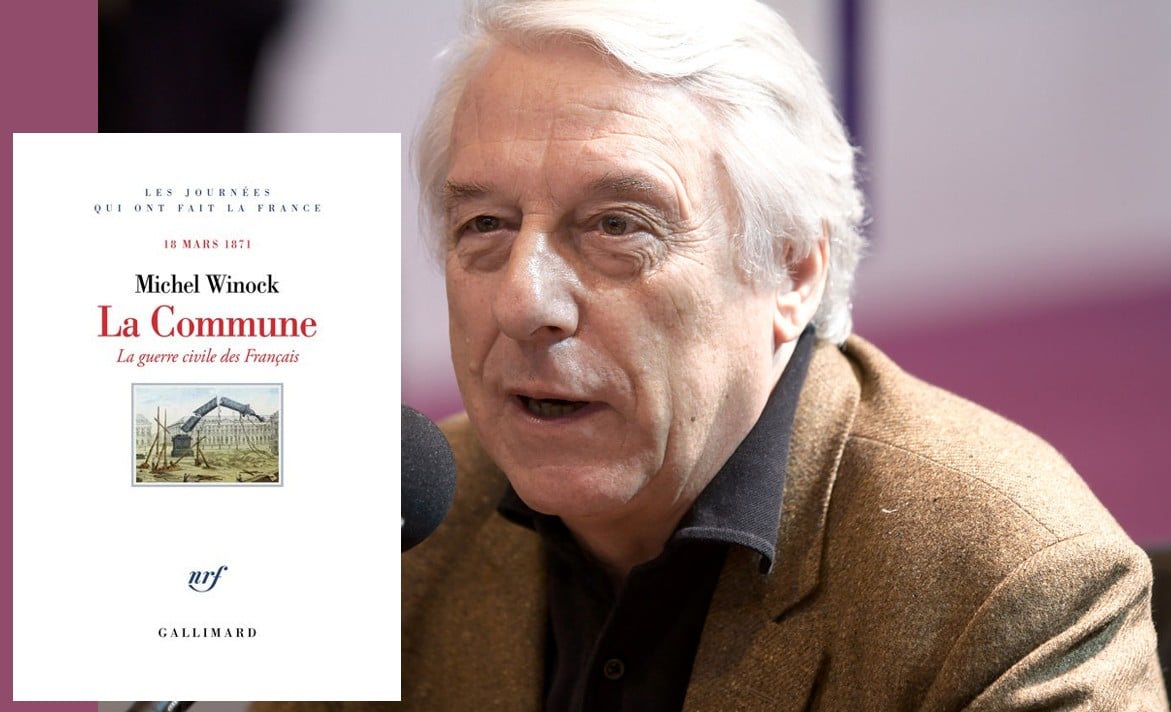

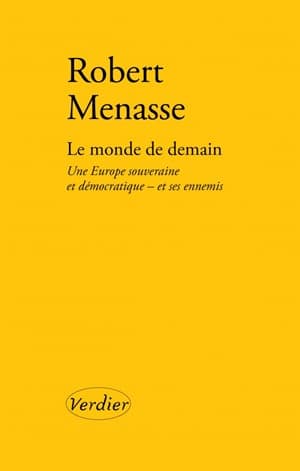

Déesse Europe, ouvre ton grand livre de nouveau. L’histoire n’est pas finie, tandis que renaissent les nationalismes. Déjà se dénombrent des milliers de morts, à l’est, en ouverture, qui sait ? D’un massacre de plus grande ampleur. Et tu ne dirais rien ? Pas un mot ? Tu laisserais tomber l’espérance mise en mouvement voici quatre-vingts ans, d’une fraternité des peuples enfin réconciliés? Ce n’est pas sérieux. Bien sûr, à Bruxelles, à Strasbourg, à Francfort – la liste est longue des villes où tes institutions trouvent à s’épanouir – on voit plus de technocrates que de visionnaires inspirés. Mais rien n’est perdu, rien n’est définitif. Il est encore temps de te reprendre. Alors, écoute un peu le chant de l’écrivain Robert Menasse. Il est autrichien. La maison Verdier publie, dans une collection poche, un de ses livres les plus récents : « Le monde de demain, Une Europe souveraine et démocratique – et ses ennemis ». Clair comme de l’eau de roche, construit par courts chapitres dont les titres claquent à la semblance d’un drapeau – mais drôles souvent, malins toujours – il s’agit d’un joli un plaidoyer que tu devrais lire de toute urgence. Europe, il t’enseignera la ferveur.

L’idée d’une Europe pacifique et sociale

Première observation : le rassemblement de nos nations n’est pas une lubie contemporaine. « L’idée d’une Europe pacifique et sociale unie dans la diversité culturelle est profondément enracinée dans l’histoire du continent, remarque Robert Menasse ; elle forme un ensemble d’utopies dont chacune exprime par la pensée les innovations d’une époque ou s’oppose, dans un esprit critique, à des réalités politiques qu’il s’agit de dépasser –que l’utopie soit une création littéraire ou une réflexion théorique ou philosophique. »

Une des idées les plus originales développée dans ce livre tient à la distinction de que Robert Menasse opère entre la construction européenne et la mondialisation : « L’idée de construire une Europe postnationale était la conséquence des épreuves traversées. C’était un projet de pacification de notre continent, une sorte de garantie pour que ce qui était arrivé ne puisse pas se reproduire. Il était donc essentiellement lié à l’histoire et à ses épreuves. Mais les fondateurs du projet européen ne pouvaient bien entendu pas savoir ce que serait l’avenir. Il s’est avéré que cet avenir a pris le nom de « mondialisation ». Elle se développa sans planification, dans l’anarchie et avec une dynamique extrême, faisant voler en éclats les frontières nationales, détruisant la souveraineté des nations pour tout ce qui concernait les conditions essentielles de la production et de la reproduction de notre vie. »

L’Europe et la « mondialisation »

Dès lors, l’auteur enlève aux eurosceptiques un argument de poids : l’Union européenne ne préfigure pas la mondialisation, mais elle en est fondamentalement différente, à la fois dans ses principes et son fonctionnement. Articulée sur une planification raisonnée, sur des négociations réglementées, l’Europe communautaire a, tout au contraire, été mise à mal par un mouvement sauvage, incontrôlé, par un courant d’air imprévu de l’aventure humaine, une dislocation des pratiques internationales.

Aux yeux de Robert Menasse, elle peut en être l’antidote. Au moins le pourrait-elle. Mais hélas… « On voit très vite que les politiciens européens ne discernent pas du tout les avantages et les possibilités qu’apporte la politique commune européenne, qu’au contraire ils ne luttent, n’implorent, ne mendient et ne prient qu’en vue de succès nationaux à courte vue et à court terme », déplore l’écrivain, lucide.

On le sait, le processus de mondialisation s’est très nettement accéléré au lendemain de l’effondrement du système soviétique.

Or, quel plus fort emblème de ce phénomène que la chute du mur de Berlin ? De cette conjonction, l’auteur tire une conclusion très enrichissante. « Pourquoi, en Allemagne, la République a-t-elle disparu ? Depuis la réunification de la RFA et de la RDA, c’est-à-dire depuis la réunification des deux Etats allemands qui se donnaient le nom de République, ce concept a manifestement été effacé des deux côtés de l’équation. » Robert Menasse n’est pas loin de penser que c’est d’Allemagne qu’est venu le renouveau d’un nationalisme agressif et décomplexé. Peut-être de manière involontaire, inconsciente. Mais tout à la joie de retrouvailles inattendues, les citoyens allemands, plutôt que de renforcer le projet communautaire, ont pas à pas renoué avec le sentiment d’une puissance recouvrée. L’hôpital se moquerait-il de la charité ? Que l’on se rassure, l’Autriche n’est pas épargnée par l’auteur.

Et les solutions proposées, le retour à la culture, l’élaboration d’une démocratie postnationale, peuvent paraître des vœux pieux. Mais cet ouvrage a le mérite, immense, de proposer des arguments dynamiques et de cesser d’opposer la passion politique et les contraintes économiques – ou militaires. Avec cela, nous autres Français, toujours prompts à nous croire au centre de toutes choses, découvrons le point de vue d’un citoyen de la Mitteleuropa. Le titre du livre nous invite à méditer la leçon d’un illustre écrivain du vingtième siècle, autrichien lui aussi. Juste avant de se suicider, le 22 février 1942, Stefan Zweig avait écrit des bribes de mémoires que son éditeur allait publier quelques mois plus tard : « Le monde d’hier ». Ô déesse Europe, ouvre de nouveau ton grand livre, et nous donne enfin la vie.

A lire : Robert Menasse « Le monde de demain, Une Europe souveraine et démocratique – et ses ennemis », Verdier 224 p. 12, 50 €