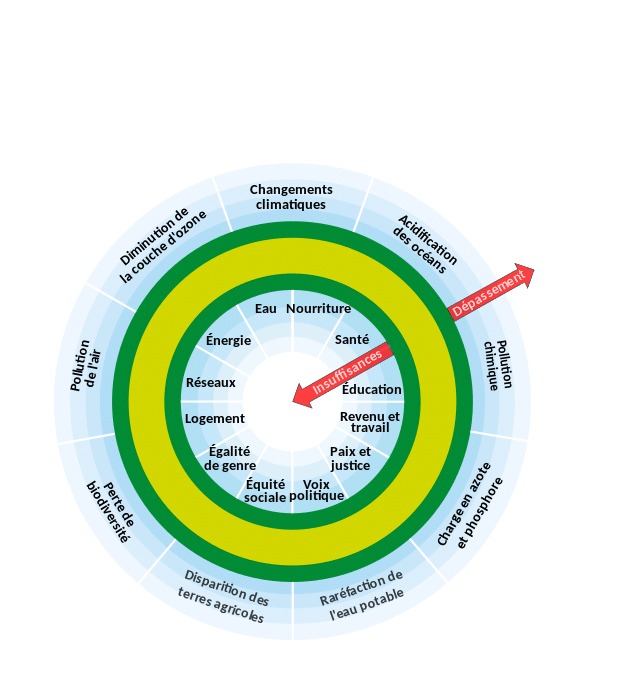

Le « donut » de Kate Raworth se révèle un concept parlant : économiste britannique, elle a travaillé à éradiquer la pauvreté et mettre fin aux destructions environnementales. En 2014, elle définit sa théorie du donut : « l’espace juste et sûr pour l’humanité » se situe entre un plancher social et un plafond écologique. L’impératif, pour les activités économiques, est de satisfaire les besoins essentiels et de ne pas franchir les seuils de déstabilisation du système Terre, au risque de compromettre toute possibilité future de prospérité partagée.

Des besoins sociaux, des défis environnementaux

Les indicateurs sociaux reprennent ceux déjà suivis par l’Organisation des Nations unies. Les structures solidaires et médico-sociales sont familières des besoins fondamentaux des êtres humains. Distribution alimentaire, accès aux droits, soutien scolaire, permanences santé… font partie intégrante de leurs activités et contribuent à garantir ce plancher social.

Les limites planétaires ont été définies dès 2009 par un groupe de scientifiques internationaux sous la houlette de Johan Rockström, directeur du Stockholm Resilience Centre. Elles correspondent aux processus qui régulent la stabilité et la résilience du système Terre. On considère en 2024 que six limites sur neuf sont dépassées : nous sommes entrés dans une ère d’incertitude quant au fonctionnement des paramètres du système, nos activités depuis la révolution industrielle (milieu du XIXe siècle) les ont considérablement perturbés (et pas uniquement la stabilité du climat !)

Une théorie séduisante

Cette théorie a inspiré les dix-sept objectifs de développement durable de l’ONU (présentés aussi en anneau à l’occasion), et plusieurs métropoles dont Bruxelles et Amsterdam. Comment l’utiliser dans une structure locale ? La première étape pourrait être d’évaluer nos actions et nos impacts (positifs comme négatifs) sur les thèmes du plancher et du plafond, ce que permet notamment l’éco-diagnostic Église verte associations. Ce questionnaire permet aux structures chrétiennes d’accueil, de solidarité, du médico-social… d’évaluer leur action écologique et sociale dans sept grands thèmes et d’en tirer des pistes de progression.

Nous devrions, dans un second temps, tenir compte de l’effet de nos actions locales à l’échelle globale, par exemple dans le secteur des achats : un bien ou service distribué gratuitement aux bénéficiaires peut améliorer leur vie, mais être obtenu au prix de pollution ou d’exploitation… Enfin, continuons de lier les enjeux sociaux et écologiques dans nos réflexions et actions.