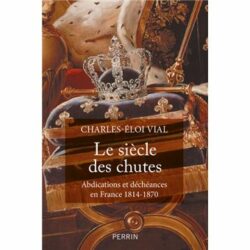

Parce que la victoire entraîne davantage – « Vae victis » aurait murmuré le pauvre Brennus- parce que le nouveau comporte mille attraits que l’ancien n’offre guère, enfin parce que la culture du progrès mobilise l’énergie beaucoup mieux que le désenchantement, nous suivons la succession des régimes politiques en négligeant ce que révèle une destitution.

« Non seulement la France a essayé toutes les formes de régimes entre 1789 et 1873, écrit-il, mais elle a aussi mis en œuvre à peu près tous les types de déchéances possibles, pour un régime comme pour un souverain. Une telle inventivité reflète la variété des crises politiques et la complexité de l’évolution institutionnelle subies par le pays tout entier, mais elle annonce aussi les systèmes de gouvernement contemporains, où le souverain n’est plus nécessairement une clé de voûte : plutôt un rouage au cœur de l’Etat, pouvant au besoin être remplacé, ou purement et simplement supprimé. »

Suivre Charles X à Edimbourg, observer Louis-Philippe en pleine retraite ou le calvaire de Napoléon III, condamné par la maladie de la pierre, qui concède aux ultras la guerre contre la Prusse dans l’espoir de sauver son trône, ce n’est pas seulement regarder, depuis les coulisses, le grand théâtre de l’Histoire. C’est démasquer les éternels querelles d’une humanité fascinée par le pouvoir à défaire, le tissu que l’on veut déchirer, surtout chercher à comprendre de quelle façon l’eau de rose tourne au vinaigre, le lien de confiance à la haine.

Archiviste attentif à notre temps, Charles-Eloi Vial analyse les multiples départs précipités qui, depuis vingt cinq ans, scandent notre vie politique. Il en tire une leçon:

« L’histoire des abdications se confond avec celle de la souveraineté : autrefois, les monarques mouraient sur leur trône ou abdiquaient librement. A présent que les rois ne sont plus sacrés et qu’ils ne gouvernent plus, ils peuvent prendre leur retraite. Dès lors, où se cache la mystique du pouvoir ? Qui faut-il haïr et renverser pour être libre ? Les chefs d’Etat moderne n’ont-ils pas démontré sans fin leur impuissance ? Ou faut-il justement les détester parce qu’ils prétendent ne plus régner, ni gouverner, mais administrer de manière abstraite ? »

« Le pouvoir procède directement du peuple »

A ces questions nous sommes tentés de répondre qu’il existe un souverain dans notre république. Il possède un visage aux 65 millions de reflets. « Le pouvoir procède directement du peuple », déclare en 1964 le général de Gaulle. Ce rappel n’empêche pas les habitants des beaux quartiers, de nos jours encore, d’avoir des hauts le cœur en y songeant. Le titre du chef d’œuvre de Louis Chevalier, « Classe laborieuse, classe dangereuse » résume un sentiment fortement partagé.

« En s’engageant, le 25 février [1848 NDLR], à garantir l’existence des ouvriers par le travail et en leur reconnaissant le droit d’association, le gouvernement a accompli un premier pas sur la voie de l’instauration d’une république sociale, écrit Marie-Hélène Baylac. Acculé par les circonstances, il a dû accepter de donner un début de réponse politique au débat sur le paupérisme enfanté par la révolution industrielle. »

Oh, bien sûr, on sait que la comparaison ne fait pas toujours bon ménage avec la raison. Mais comment ne pas sentir, alors que la campagne électorale entre dans une phase active, la pertinence de ces deux sujets, la fragilité de tout pouvoir d’une part, l’urgence de répondre au désarroi des plus démunis d’autre part ?

Un dernier mot, que Charles-Eloi Vial pioche dans un livre mémorable à propos de celui que l’on surnommait le Roi-fauteuil, du fait de son impotence physique :

« Louis XVIII ne perdit jamais le souvenir de la prééminence de son berceau ; il était roi partout, comme Dieu est Dieu partout, dans une crèche ou dans un temple, sur un autel d’or ou d’argile. Jamais son infortune ne lui arracha la plus petite concession ; sa hauteur croissait en raison de son abaissement ; son diadème était son nom. »

François-René de Chateaubriand, sorcier d’images à n’en jamais finir…