Évidemment cela dépend de la finesse du regroupement que l’on opère. Mais donnons quelques ordres de grandeur : 15 milliards par an pour les maladies cardiovasculaires, 16 milliards pour le diabète, 15 milliards pour le cancer, et entre 22 et 23 milliards pour la santé mentale. Cela représente 14 % du budget annuel de la « sécu ».

Ce total recouvre des réalités assez différentes. Mais le plus frappant, pour moi, est l’importance des malaises chroniques (l’assurance maladie a pris en compte dans une autre catégorie les prescriptions ponctuelles) que ces chiffres révèlent : près de 6 milliards pour les troubles de l’humeur (dépressions ou épisodes anxieux), 1,5 milliard pour les addictions et 6,5 milliards pour des prises de médicament liées à des consultations chez des généralistes (somnifères, antidépresseurs, anxiolytiques). On arrive à 14 milliards d’euros pour des malaises qui ne relèvent pas des maladies mentales les plus sévères, mais plutôt d’un mal être lancinant.

Il y a un consensus assez général pour dire (un récent rapport parlementaire le confirme) que la prise en charge de la maladie mentale (quelle qu’elle soit) est déficiente, en France : manque de moyens et organisation largement perfectible. Mais, plus encore que pour d’autres pathologies, on est en droit de réfléchir aux sources sociales de cette souffrance.

Quand les inégalités sociales s’inscrivent dans la chair

Certes, tout n’est pas social. Toute personne peut avoir l’une ou l’autre prédisposition, une éventuelle fragilité constitutionnelle. Mais Durkheim, déjà, avait fait remarquer que même si les causes sociales n’étaient pas seules en jeu, elles contribuaient à déplacer les frontières du supportable et de l’insupportable pour chacun d’entre nous. A fragilité égale, quelqu’un qui est soumis à des conditions difficiles « craquera » plus vite que quelqu’un qui a des conditions de vie convenables.

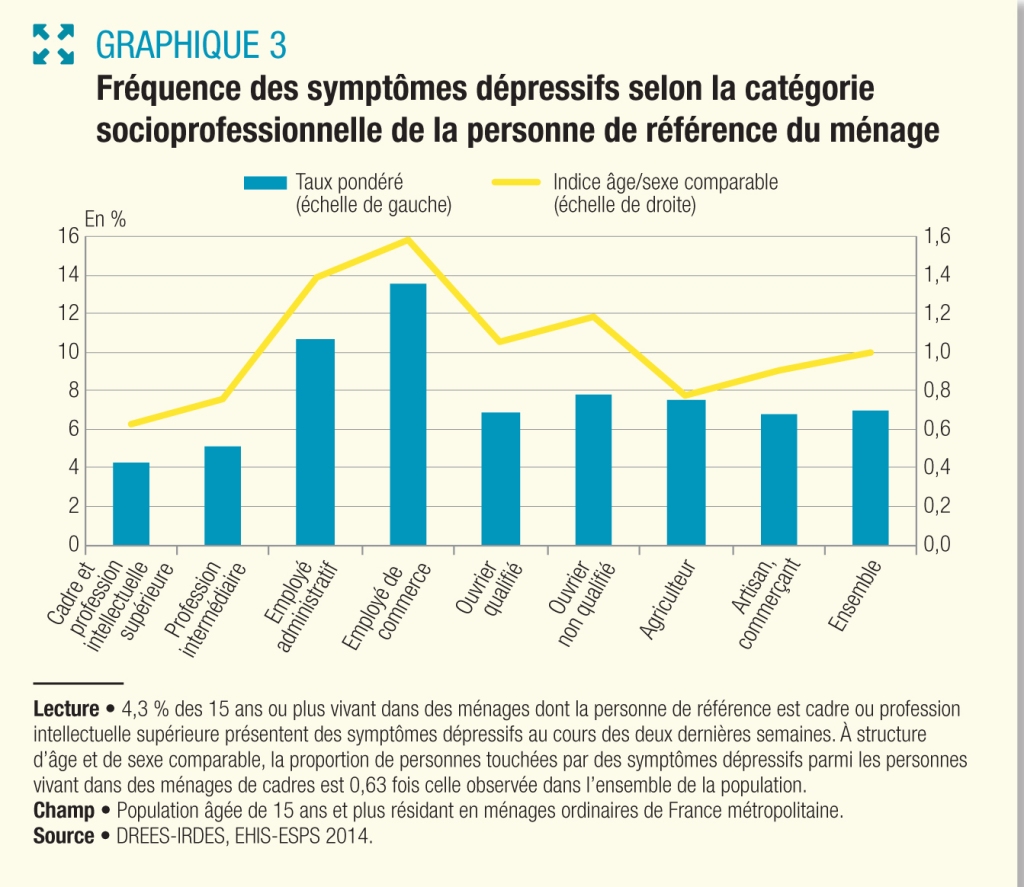

Or les résultats des « enquêtes santé » menées à l’échelon européen sont sans appel. Le graphique ci-dessous, qui résume les résultats pour la France, est éloquent :

Quelques précisions s’imposent : on pourrait attribuer la sur-représentation des employés au fait que les femmes souffrent plus de symptômes dépressifs que les hommes. Mais la courbe jaune tient compte de cette objection : elle calcule le taux à âge et sexe comparables. Par ailleurs, on parle de la catégorie de la personne de référence du ménage (homme en général, sauf en cas de famille monoparentale) et pas de la catégorie de la personne elle-même. Cette dernière remarque laisse entendre, d’ailleurs, que les dépressions sont particulièrement fréquentes pour les femmes élevant seules leurs enfants (car elles sont sur-représentées parmi les « personnes de référence du ménage » de la catégorie employés) ce qui n’a rien de surprenant.

Et l’on peut même considérer que le nombre de femmes en souffrance, en général, n’est pas attribuable (au moins pas uniquement) à une manière « féminine » de réagir aux difficultés de la vie (à supposer qu’elle existe), mais qu’il s’agit d’une généralisation de ce que je laisse entendre : groupe sociale dominé = groupe social en souffrance. Aujourd’hui encore, beaucoup d’hommes ont des vies plus confortables que leurs épouses, qui doivent gérer plus de contraintes en parallèle.

Vivre au jour le jour des situations de travail tendues, autoritaires et mal reconnues, peut rendre malade. Devoir gérer un budget familial tendu et manquer de moyen peut également finir par obséder. Les inégalités sociales s’inscrivent dans la chair. Et la santé mentale n’est d’ailleurs pas seule en jeu. On retrouve des graphiques analogues pour le tabagisme ou pour l’obésité qui sont d’autres manières de réagir à des vies frustrantes et stressantes.

Changer le pansement ou penser le changement ?

Ces chiffres globaux confirment ce que les enquêtes plus focalisées, ou des enquêtes de terrain ont montré : les situations de travail actuelles qui mettent une forte pression sur les salariés et qui ne laissent pas beaucoup de place au dialogue, pèsent sur la santé. La maladie devient, parfois, le dernier refuge qui permet d’exprimer un malaise. Le chômage, on s’en doute, ne rend pas la santé ! Il est, surtout chez les hommes (pour le coup), un facteur favorisant de nombreuses pathologies. Au-delà du travail, c’est toute la vie sociale qui est devenue beaucoup plus exigeante, avec des liens sociaux qui protègent moins que par le passé et des attentes qui pèsent sur chacun, plus fortes.

Et face à une telle situation on essaye de soigner. Les soignants eux-mêmes disent, répétons-le, qu’ils sont mal équipés pour y faire face. Je ne me lancerai pas dans le débat sur l’organisation territoriale et institutionnelle de la psychiatrie, qui excède mes compétences. On ne peut, en tout cas, que tirer le chapeau aux professionnels de santé qui tentent, malgré tout, de faire leur travail dans un contexte difficile.

Cela dit, en sortant du strict domaine de la médecine, il serait quand même sain de s’interroger, collectivement, sur une vie sociale qui rend autant de gens malades. Pour citer Francis Blanche, il serait temps de penser le changement, plutôt que de s’évertuer à changer le pansement. Il y a d’autres solutions à la souffrance sociale, aux rapports hiérarchiques brutaux, à la pression de la vie contemporaine, à l’isolement, ou à la pauvreté, que d’avaler toujours plus de médicaments.

Le Bon Samaritain, trouvant un blessé sur la route, aujourd’hui, lui donnerait sans doute un antalgique. Mais il y a autre chose, dans cette histoire de l’évangile, qu’un soin (à court terme absolument nécessaire). Il y a une présence, une disponibilité, un bout de chemin fait de concert, une attention à l’autre, qui soignent, d’une autre manière que les pansements : qui soignent le trauma de l’agression subie, qui restaurent une communauté humaine, qui donnent confiance dans la vie sociale.