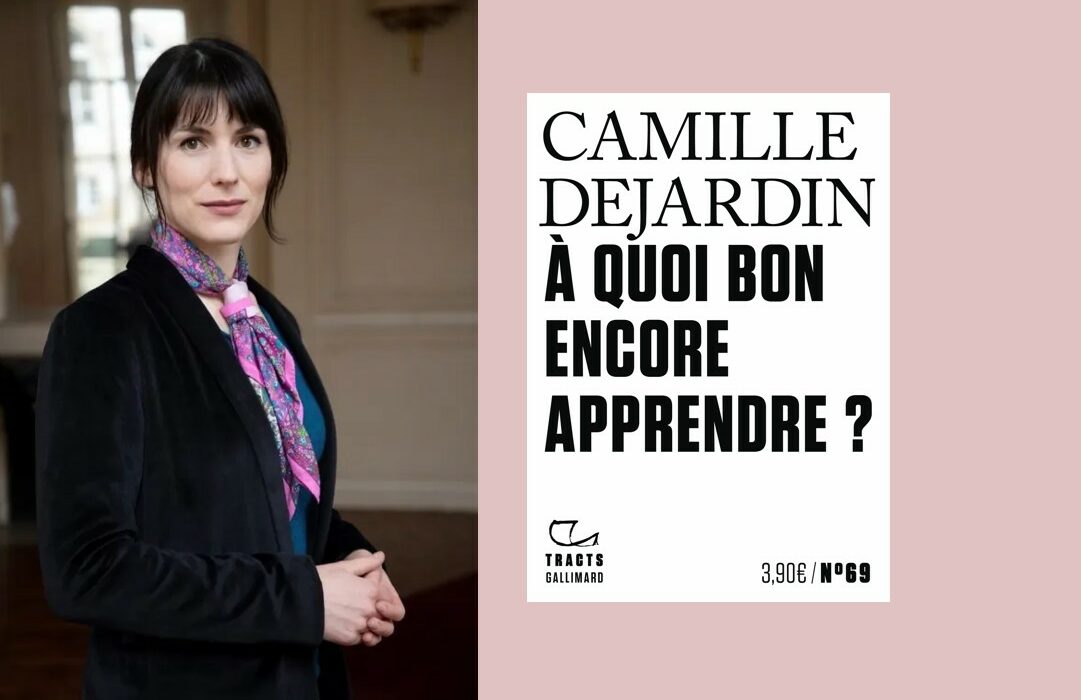

Le parfum de la petite éponge, coincée dans une boîte jaune ou bleue – c’était le temps du plastique –, une estrade en bois beige, et cet éclairage ordinaire, au ciel étoilé de néon, ce n’était pas Zéro de conduite ou Les quatre cents coups, mais une école de la Cinquième République. Au mitan des années soixante, elle tenait ferme la discipline. Rien ne se discutait, pas même, et l’on devrait dire : « surtout pas », la nécessité d’apprendre. Apprendre pour se construire, apprendre pour exister, apprendre pour améliorer le monde. Apprendre aujourd’hui, qu’est-ce que cela signifie ? N’est-ce pas une activité de dinosaure quand la moindre interrogation, la moindre incertitude, au cours d’un repas familial ou amical, provoque le recours aux applications d’un téléphone mobile ? Camille Dejardin, jeune philosophe, publie À quoi bon encore apprendre ? (Tracts Gallimard, 61 p., 3,90 €). Elle nous invite à ne pas céder aux injonctions mortifères de notre époque.

Une première observation vient à l’esprit quand on regarde ce document : son titre. « Je l’ai choisi pour deux raisons, nous déclare Camille Dejardin. La première est liée à la genèse même du livre : la question m’a semblé digne d’intérêt au fil de mes années d’enseignement, puisque je dois très fréquemment justifier ma pratique auprès d’élèves qui se demandent à quoi sert d’écouter un professeur, en particulier de philosophie, discipline réputée rébarbative, inutile et superflue – et mal notée. La seconde est inspirée par la connotation de désarroi, de lassitude que comporte cette question, renvoyant à un certain nombre de sous-entendus matraqués par l’actualité, à l’heure de l’IA, du discrédit des sciences dans de nombreux domaines, dégageant une impression d’impuissance généralisée face à un monde qui fonctionne soit de manière automatique, soit sous les impulsions de quelques instances économiques, géopolitiques et financières hors de prise d’un citoyen. »

La difficulté d’appréhender la philosophie, les mathématiques ou l’histoire ne date pas d’hier, et l’on sait qu’autrefois les élèves rabâchaient les tables de multiplication, pour ne rien dire des déclinaisons latines. Un tel réflexe pouvait être compensé par une forme de stimulation face à l’effort. Qu’en est-il aujourd’hui ? « La découverte est à la fois le moteur et la récompense de notre curiosité, souligne Camille Dejardin. Le désir de savoir peut même engendrer une forme de frénésie de connaissance, alors que la « déshabituation » d’apprendre érode le désir même. »

Beaucoup d’entre nous ressentent le malaise qui traverse notre société vis-à-vis du savoir, sans toujours en identifier les causes.

Quid du plaisir d’apprendre ?

Notre interlocutrice, analyste méticuleuse, considère que nous vivons dans une configuration sociale qui tend à museler l’appétit de connaissance au profit d’une quête de résultat rapide que l’on prend à tort, pour l’efficacité. « Dans l’école telle qu’elle fonctionne actuellement, une malheureuse doxa vise à convaincre que le but de l’instruction n’est pas de construire l’intériorité de chaque élève et de lui donner envie d’en savoir plus mais de le mener dans tous les cas vers la classe supérieure pour qu’il s’en aille et cesse de coûter à l’État, souligne Camille Dejardin. Cette façon de présenter l’apprentissage réclame des récompenses extérieures : avoir une (bonne) note, un emploi, être photographié dans le journal pour ses « exploits »…, comme si le simple plaisir d’avoir découvert quelque chose, d’avoir structuré sa représentation du monde, était impensable ou insuffisant. »

« Il faut d’abord apprendre aux élèves à lire le monde »

Le rejet de la transmission est hélas répandu. Combien de pédagogues à l’imagination débordante déclarent qu’un bon enseignant doit s’effacer, distribuer des documents et permettre aux élèves de découvrir, par eux-mêmes, ce qui leur sera utile ? « Un tel discours est scandaleux, s’insurge Camille Dejardin. C’est un sabordage de l’institution en même temps qu’une attitude méprisante socialement. C’est une façon de déguiser la faillite des moyens de l’institution scolaire en principe éducatif, tout en laissant ce principe éducatif, pour ceux qui s’en emparent de bonne foi, contribuer à la faillite. Il faut d’abord apprendre aux élèves à lire le monde. Cela ne veut pas dire leur « inculquer un savoir tout fait » mais leur montrer le but pour qu’ils sachent cheminer. Bien au contraire de ses intentions professées, l’institution, en refusant la transmission, inculque aux élèves d’une façon pernicieuse des discours tout faits, des slogans, qui remplacent la pensée personnelle. »

La notion de transmission

Certes, il n’est rien de plus séduisant que prétendre placer l’élève au centre d’un dispositif éducatif. Comment les parents ne pourraient-ils pas souscrire à cette ambition, eux qui – pour la plupart – estiment que leur progéniture est la plus sublime création que la terre ait jamais portée ? Mais cette conception de l’école nourrit des illusions dangereuses. « Le statut des jeunes s’en trouve brouillé, note Camille Dejardin. D’une part on nourrit leur toute-puissance, en leur faisant croire qu’ils ne doivent rien au passé, d’autre part on les maintient dans un système de coercition. L’air du temps politique et médiatique place sans cesse les jeunes en position de valorisation et discrédite la notion d’autorité. Pourtant, le savoir, l’antériorité, sont synonymes d’expérience. Tout se passe comme si les personnes plus âgées n’avaient rien à apprendre aux plus jeunes, plus rien non plus à exiger d’un jeune. Toutefois ce discours égalitaire et libertaire est un habillage ou une diversion vis-à-vis de politiques beaucoup plus autoritaires qu’elles ne le prétendent. »

La survalorisation de l’autonomie des élèves

Et notre interlocutrice de dénoncer cette hypocrisie, la survalorisation de l’autonomie des élèves servant de masque aux dynamiques d’un marché sans pitié. Dans un climat qui commence à ressembler à celui du roman 1984, on utilise de jolis mots pour habiller de vilaines choses : les professeurs ne sont pas débordés, non, les élèves débattent ; les élèves ne sont pas illettrés, non, ils apprennent à lire par eux-mêmes ; les adolescents ne sont pas démunis puisqu’ils se servent de TikTok bien mieux que les adultes ; les classes ne sont pas surchargées aux dépens de l’enseignement, non, non, non, puisqu’on place les élèves « en îlots » pour un travail autonome.

La multiplication des sources d’information

La multiplication des sources d’information, loin de favoriser la connaissance, a permis l’épanouissement d’un salmigondis de mensonges et de rumeurs. « Je ne fais pas de la vérité le but ultime de l’apprentissage, nous explique Camille Dejardin, tant cette notion a pu être relativisée en philosophie et en sciences humaines. La liberté et la quête de sens existentiel me semblent encore plus définir la condition humaine telle que nous la défendons, et aussi telle que nous la postulons dans le droit, c’est pourquoi elles tiennent le rôle principal dans le texte que j’ai publié. Mais comment ne pas constater que la vérité, comme adéquation aux faits et but asymptotique d’une recherche rigoureuse, semble désormais réduite à un point de vue parmi d’autres ? Or, la coexistence d’innombrables points de vue n’épuise en aucun cas la quête de vérité, bien au contraire, soit que celle-ci puisse être appréhendée par la pluralité des points de vue, soit qu’elle soit accessible dans différents domaines de différentes façons. »

Pour notre philosophe, il est de notre devoir de ne pas mélanger les ordres, de ne pas appliquer aux faits naturels ou scientifiques les mêmes méthodes qu’en matière de morale ou de conditions : « À force de prétendre que tout est propre à chacun, comme si tout était affaire de préférences personnelles, de goûts que l’on ne pourrait ni discuter ni contester, nous nous condamnons à vivre dans des bulles ou des mondes différents, analyse-t-elle encore. Cela risque de rendre la réalité encore plus conflictuelle qu’elle ne l’est. La vérité est ce qui peut mettre les gens d’accord, à condition qu’on la cherche de bonne foi. »

Nous n’avons rien dit de l’IA, rien dit des mille et un détails qui donnent au texte de Camille Dejardin la puissance d’un manifeste. C’est une façon de vous encourager à le lire. Dans le cartable de votre vie quotidienne, il sera source d’espérance.

A lire : Camille Dejardin « À quoi bon encore apprendre ? » (Tracts Gallimard, 61 p., 3,90 €)