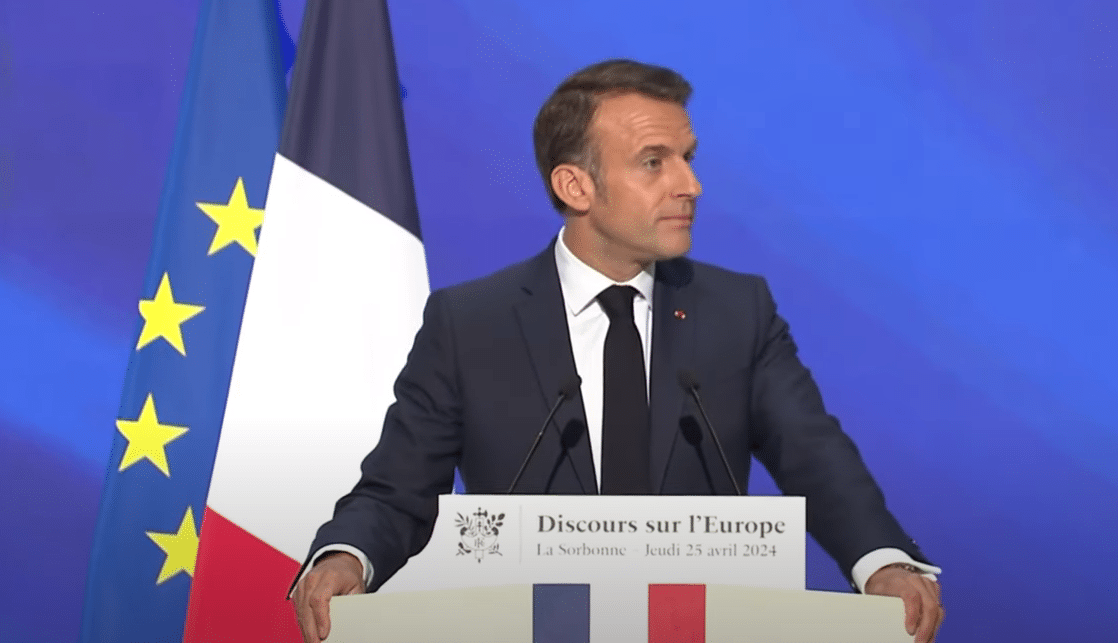

Un discours historique. Ce lundi 22 septembre, à 21 heures, Emmanuel Macron prononcera une déclaration solennelle devant l’Assemblée générale des Nations unies. Le président français reconnaîtra officiellement l’État de Palestine. Neuf autres pays occidentaux ont prévu de le rejoindre dans cette décision, annoncée dès juillet par la France.

Emmanuel Macron condamnera, une nouvelle fois, les attaques du 7 octobre et exclura le Hamas de toute gouvernance pour confier le pouvoir à l’Autorité palestinienne. Car cette décision pourrait permettre d’ouvrir la voie à une solution à deux États, d’un côté palestinien et israélien de l’autre. L’ambition est immense : espérer que ces deux peuples puissent vivre en paix côte à côte et mettre fin à des décennies de guerre entre Israël, la Palestine ainsi que d’autres pays arabes de la région. Et la situation urge, selon le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, cité par TF1 : « Quelle est l’alternative ? Une solution à un État unique où des millions de Palestiniens seront soit expulsés, soit soumis à l’occupation, l’asservissement, la discrimination, sans droit sur leur propre terre ? C’est totalement inacceptable au XXIe siècle ».

Le président français estime que la reconnaissance de l’État palestinien est un engagement « historique » de la France, de Charles de Gaulle jusqu’à ce sommet devant l’Assemblée générale des Nations unies. Une forme d’« aboutissement d’un processus. Depuis une quarantaine d’années, la diplomatie française considère qu’il faut un État pour les Palestiniens », retrace Thomas Maineult, historien et professeur agrégé d’Histoire, auteur d’une thèse sur la cause palestinienne en France, cité par 20 Minutes.

Une décision qui inquiète

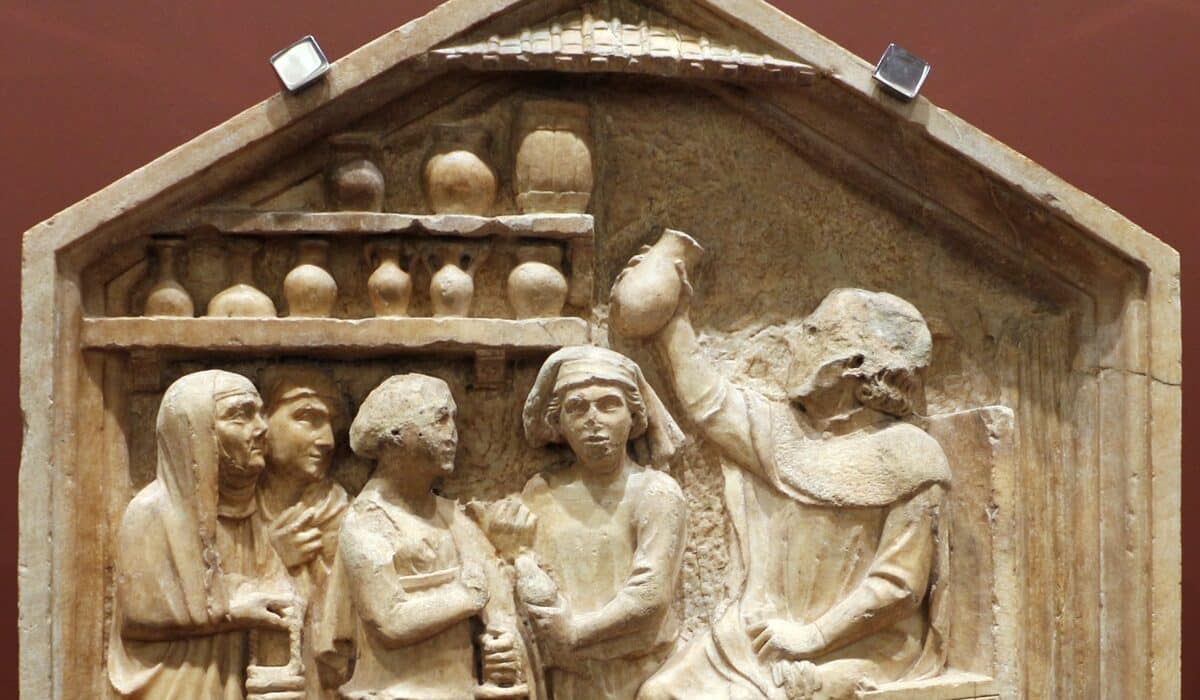

Déjà, au moment de la guerre des Six-Jours en 1967, Charles de Gaulle dénonce l’occupation des Territoires palestiniens et met un terme à la coopération militaire avec Israël. François Mitterrand lui emboîte le pas lorsqu’il se rend en Israël, pour la première visite d’un président français depuis sa création. Devant la Knesset, il déclare : « Le dialogue suppose la reconnaissance préalable et mutuelle du droit de l’autre à l’existence. Le dialogue suppose que chaque partie puisse aller jusqu’au bout de son droit. Ce qui, pour les Palestiniens comme pour les autres, peut le moment venu signifier un État. » Des mots qui ont séduit Yasser Arafat, alors leader de l’Autorité palestinienne, qui se déplacera jusqu’à Paris en 1989.

Les chefs de l’État suivants épouseront cette position française, même si quelques lenteurs se font ressentir. Jusqu’au sursaut, en 2014. Une proposition de résolution non contraignante, à l’initiative de députés socialistes, est adoptée au Parlement visant à reconnaître l’État palestinien. Cette fois, en 2025, le président a pris sa décision : il l’annoncera au siège de l’ONU à New York. Largement plébiscitée, la reconnaissance de l’État de Palestine inquiète les instances juives et certaines personnalités dont Joann Sfar, Philippe Torreton, Charlotte Gainsbourg ou encore Arthur. Elles ont signé une lettre ouverte publiée dans Le Figaro, demandant au président de conditionner cette décision « à la libération des otages et au démantèlement du Hamas ». « C’est à ce prix, et à ce prix seulement, que ce geste peut contribuer à la paix. Ce serait sinon une capitulation morale face au terrorisme », abondent les signataires. Emmanuel Macron leur répond dans une publication sur X : « Je sais l’inquiétude des Français juifs. (…) Face à la haine, la République aura toujours le dernier mot ».