Ce blog est destiné à analyser des tendances de fond qui traversent les sociétés contemporaines. Il ne commente qu’à l’occasion les événements politiques. Mais les programmes politiques se sont à ce point détournés desdites tendances de fond qu’il devient difficile d’en parler. Chaque mois qui passe, on a l’impression que les politiques se replient, de plus en plus, vers les fonctions régaliennes de l’Etat (armée, justice et police). Le financement des politiques sociales est régulièrement attaqué. Les politiques environnementales ou culturelles sont sur le reculoir. La santé publique n’est pas mieux lotie. Même si des sommes importantes continuent à être consacrées à ce qui relève de la qualité de la vie et de la vie collective, elles disparaissent du débat politique et n’y reparaissent que lorsqu’il faut sabrer dans une dépense. On ne parvient même plus à donner du sens à l’éducation nationale au point que le métier d’enseignant est de moins en moins attractif.

Que voulons-nous vivre ensemble ? A cette question, un lourd silence répond. Beaucoup préfèrent imaginer que nos difficultés viennent de l’étranger plutôt que de s’interroger sur le vide social qui s’installe progressivement autour de nous.

Je continue à parler ici, à l’occasion, du travail, des enjeux environnementaux, de la santé, des questions liées au sens de la vie collective. Je cite des rapports, des enquêtes, des travaux de fond. Mais j’ai de moins en moins de prise pour le faire.

Il m’a alors semblé nécessaire de faire un détour par des productions artistiques, pour donner forme au malaise insidieux qui colle à la peau de tant de nos contemporains. La logique aurait peut-être voulu que j’analyse les productions qui circulent abondamment, sur Instagram ou sur TikTok. Mais c’est un champ qui ne me parle pas : je ne critique nullement ces supports ; je suis ailleurs, c’est tout.

Au reste, même si je visite régulièrement des expositions dites « d’art contemporain », il m’est souvent compliqué d’en parler, lorsqu’il s’agit d’installations monumentales, difficiles à évoquer dans l’espace de ce blog. En fait, je me rends compte que je picore à travers toutes les époques, à la recherche d’œuvres qui font écho à mon ressenti, même si c’est au prix d’un total anachronisme. Peu importe : j’ai besoin de supports sensibles pour évoquer la crise sociale que nous traversons.

La visite d’une rétrospective Edward Hopper aux tout débuts du Covid

Et c’est ainsi que je garde un vif souvenir d’une rétrospective consacrée à Edward Hopper, à la fondation Beyeler, près de Bâle, au tout début de l’année 2020 (j’avais raté celle de 2012 à Paris). J’en garde un souvenir d’autant plus marquant que je l’ai visitée alors que l’épidémie de Covid commençait à sévir. Elle fut, d’ailleurs, fermée peu après mon passage et rouverte seulement plusieurs mois plus tard.

Je pense que c’est la dernière exposition dont j’ai pu bénéficier avant le confinement et j’y ai repensé à plusieurs reprises pendant le printemps qui a suivi. Mais c’est aujourd’hui, seulement, que je m’avise que l’ambiance très particulière de ces tableaux dit quelque chose sur l’isolement social qui a pris de l’ampleur pendant et après les épisodes de confinement.

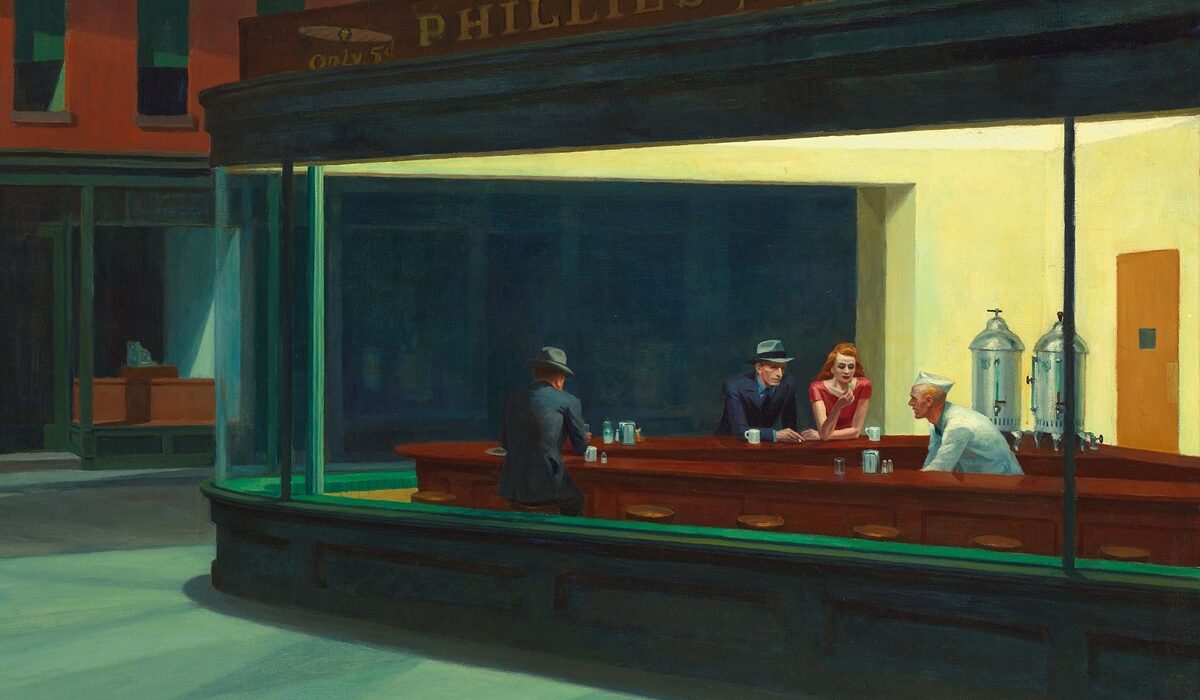

On dit couramment que Hopper est le peintre de la solitude. Il faut l’entendre dans un sens particulier, que l’on perçoit, par exemple, dans la reproduction ci-dessous.

La scène n’a rien de particulièrement mélancolique. On voit des personnes plutôt aisées si l’on en juge par leurs tenues. On imagine qu’elles sont en vacances. Les couleurs sont vives et saturées. Mais chacun des protagonistes du tableau est dans sa bulle. Personne ne regarde son voisin. Ce sont des solitudes qui s’additionnent, plus qu’un groupe constitué. Et plus on regarde ce tableau, plus, sous couleur de richesse et de bonheur matériel, un malaise se fait jour.

C’est là le cœur du style de Hopper. Il ne parvint pas à vendre ses tableaux avant l’âge de 40 ans, et dû se consacrer, en attendant, et à temps partiel, à des commandes d’illustrations : des couvertures de livres, des croquis publicitaires, etc. Et on retrouve, sous sa palette, quelque chose du graphisme publicitaire, mais totalement vidé de sa substance. L’image ci-dessus pourrait être un publicité pour un hôtel… à quelques détails près qui montrent, au contraire, la vacuité de cette ambiance de villégiature. C’est, tout à la fois, le rêve américain d’une consommation facile et la dénonciation de la vanité de cet objectif.

C’est cette tension entre une croissance économique qui poursuit sa route inexorable et l’isolement qu’elle provoque qui, pour moi, fait écho aux troubles sociaux et intimes qui sont perceptibles, de nos jours.

Des peintures de paysage qui renforcent cette sensation de solitude

La fondation Beyeler c’était concentrée sur une facette de la production d’Edward Hopper : ses peintures de paysage naturel et urbain. Il n’y avait pas beaucoup de figures humaines dans les tableaux présentés. Pourtant il en ressortait la même impression poignante de solitude.

Je ne me souviens plus en détail de toutes les œuvres. Mais, voguant de tableau en tableau, on avait l’impression que même des peintures de rochers exprimaient la minéralité obtuse d’êtres qui ne parvenaient pas à sortir de leur coquille.

Je reproduis ci-dessous une des peintures les plus connues : la maison près d’une voie de chemin de fer.

Cette maison, surgie au milieu de nulle part, et qui regarde, potentiellement, passer des trains qui ne s’arrêtent pas devant elle, est éloquente.

Il n’est pas nécessaire d’en rajouter, on a compris le style de l’artiste. Ici c’est un tableau de ses débuts, en 1925. La reproduction des personnes au soleil, ci-dessus, nous renvoyait 35 ans plus tard, en 1960. L’ambiance est la même : des couleurs, des ombres marquées et une émotion sourde qui nous rejoint, alors que, dans l’espace du tableau, les êtres humains ou inanimés ne parviennent pas à se rejoindre.

De quelle époque parle-t-on ?

Et parlons, donc, d’anachronisme et « d’anatopisme », puisqu’il s’agit d’un autre temps et d’un autre lieu (en fait, l’anatopisme est un un trouble mental dont souffrent les personnes déracinées ; je dévoie, ici, le sens de ce mot). C’est aux USA, dès le début du XXe siècle, qu’Edward Hopper (né en 1882) a produit ces œuvres. Il a, d’ailleurs, fini par être reconnu par des acheteurs américains qui voulaient, entre autres, se distancer de l’art européen. Alors, pourquoi ces tableaux me parlent-ils, ici et maintenant ?

En fait, un tel décalage n’est pas exceptionnel : si on lit des descriptions des troubles sociaux du début du XXe siècle, en Europe, on retrouve des éléments de ce qui nous apparaît aujourd’hui. On juge, à chaque fois, à partir de ce qui a prévalu les années antérieures et, par comparaison, on trouve les mêmes dynamiques à l’œuvre.

L’évolution technique et économique que nous vivons depuis plus d’un siècle creuse toujours le même sillon : celui d’un individualisme qui produit, in fine, de l’isolement. Et l’isolement qui est visible, paradoxalement, aujourd’hui, dans un monde hyperconnecté, où certaines personnes préfèrent parler à des robots qu’à d’autres êtres humains, rend beaucoup d’entre nous malades.