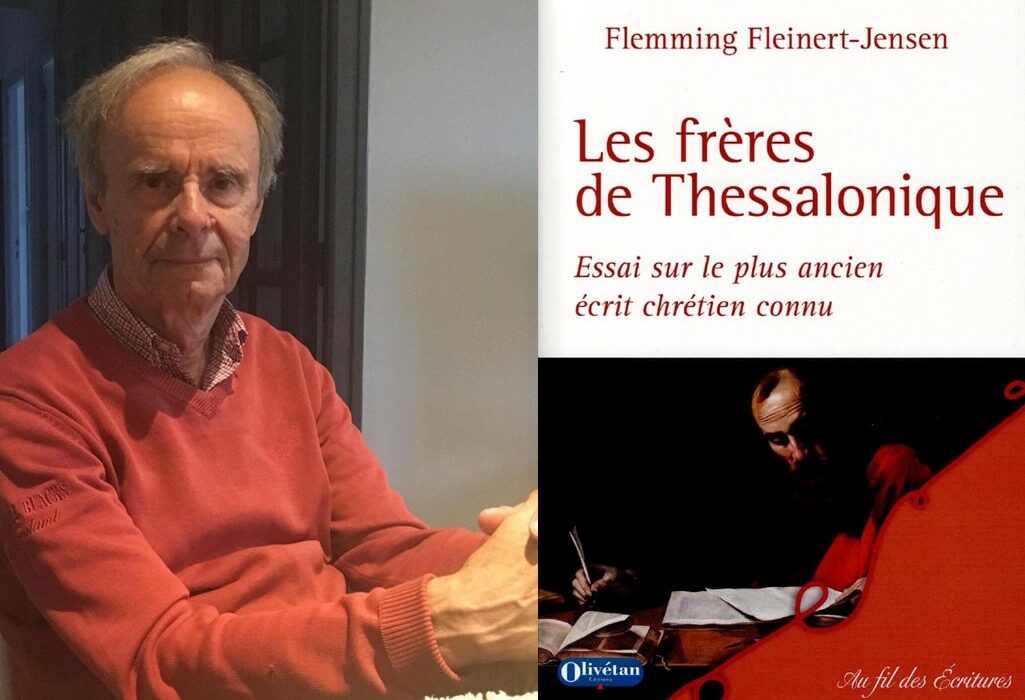

Flemming, qui êtes-vous ?

J’ai passé la moitié de ma vie au Danemark, l’autre moitié en France. En France notamment comme professeur au Centre d’études œcuméniques à Strasbourg, ensuite comme pasteur à Versailles. Il se trouve que j’ai presque toujours alterné entre la chaire universitaire et la chaire pastorale – par goût, mais aussi porté par la conviction qu’il existe un lien organique entre les deux.

Entamer des études de théologie, au lieu de celles de droit, ce n’était pas pour devenir pasteur. L’aimant était la diversité des disciplines théologiques et leurs répercussions culturelles : l’exégèse biblique avec l’hébreu et le grec, l’histoire de l’Église incorporée dans l’histoire générale, l’évolution de la doctrine chrétienne, la philosophie et son impact sur la réflexion théologique et les questions éthiques.

Par un concours de circonstances diverses et variées, l’œcuménisme a également pris une place importante. En France par mon travail à Strasbourg, par un grand nombre d’années au Groupe des Dombes, par un enseignement à l’Institut catholique de Paris et par de multiples activités sur le plan pastoral.

Pour(-)quoi écrivez-vous ?

De temps en temps un livre est paru. Le plus souvent spontanément, mais aussi dicté par le souhait de partager avec d’autres ce qu’on pense, bien prétentieusement, être capable de produire.

Quelle est l’histoire de ce livre ?

Le dernier, Les frères de Thessalonique, n’est pas un commentaire au sens traditionnel, plutôt un essai sur l’écrit chrétien le plus ancien connu, à savoir la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, rédigée une vingtaine d’années après la mort de Jésus.

Dans la première partie, je ne pars pas de ce que Paul a pensé en écrivant cette lettre mais essaye de me mettre à la place des membres de cette Église naissante au moment où ils la reçoivent. Le procédé consiste à raconter, imaginer, méditer leurs réactions et de relater ce qui a marqué leur écoute et leur lecture, leur joie et leurs interrogations, tout en laissant un espace libre pour […]