Quelque part, en Toscane, à un peu plus de 70 km de Florence, se trouve la ville d’Arezzo. Elle est connue, entre autres, pour les fresques de Piero della Francesca (peintes au milieu du XVe siècle), que l’on peut y admirer, à l’intérieur de la Basilique Saint-François. J’ai eu l’occasion de voir ces fresques, il y a quelque cinquante ans, et j’en garde, à vrai dire, un souvenir assez vague. Je m’en fais une idée bien plus précise en feuilletant, aujourd’hui, les ouvrages qui leur sont consacrées. Elles ont, d’ailleurs, été restaurées, depuis l’époque où je suis allé à Arezzo : les couleurs sont redevenues plus vives.

Une légende constantinienne

Ces fresques suivent le thème de « la légende de la vraie croix », telle qu’on la trouve relatée dans l’anthologie médiévale de Jacques de Voragine : La légende dorée. Cette anthologie rapporte (parfois avec un brin de scepticisme) les légendes qui avaient cours, au Moyen-Age, sur les saints les plus divers. Un lecteur moderne ne doit pas y chercher la vraisemblance, mais plutôt s’interroger sur le sens de ces histoires parfois échevelées.

En l’occurrence « la vraie croix » (la croix du calvaire) était censée être apparue en songe à l’empereur Constantin et lui avoir donné, ainsi, la victoire lors du combat contre un autre prétendant au trône : Maxence. Constantin se convertissant au christianisme, à l’issue de cette victoire, on se met à la recherche de la vraie croix, qui a été enterrée quelque part près de Jérusalem. La croix déterrée opère alors toutes sortes de miracles, puis est volée par un païen, mais récupérée par un empereur byzantin à l’issue d’une nouvelle bataille.

On voit le thème, sous-jacent, d’un christianisme de pouvoir. Et la commande des fresques d’Arezzo correspond à une époque où le Pape Pie II projette une nouvelle croisade contre les Turcs, considérés comme des infidèles.

Une adéquation entre la forme et le fond

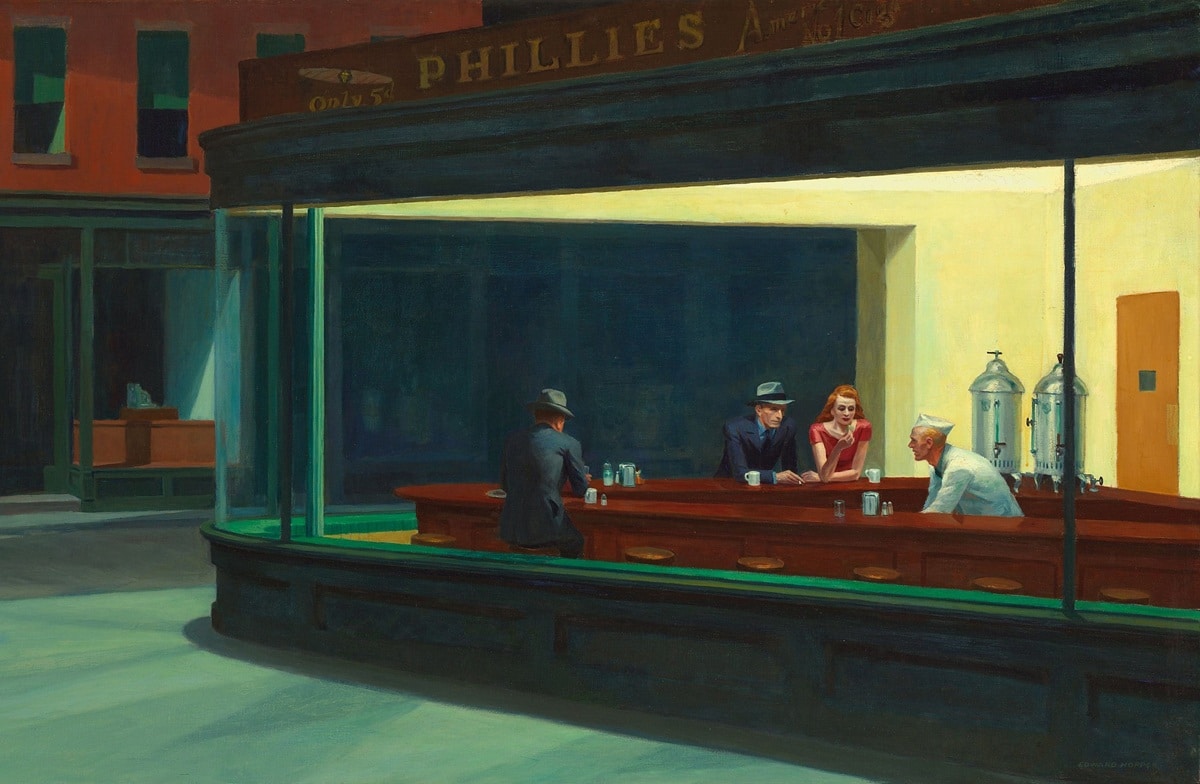

Que penser des fresques ? Assurément elles ont belle allure, et on les considère comme un des chefs d’œuvre de la Renaissance italienne. Pourtant, à les regarder de plus près, les personnages font un effet bizarre. S’agissant d’une œuvre de la Renaissance, on s’attend à un rendu réaliste, mais ce n’est qu’en partie vrai. Certes, la perspective suit des règles géométriques précises, mais les personnages semblent un peu absents.

J’ai reproduit, ci-dessus, une partie de la fresque qui raconte la visite de la reine de Saba à Salomon (la légende couvre aussi une partie de l’Ancien Testament). Les suivantes de la reine agenouillée, regardent toutes dans une direction différente et plutôt vers le bas. Elles n’interagissent pratiquement pas les unes avec les autres. On a plutôt l’impression d’une collection de statues habilement disposées les unes à côté des autres. L’ambiance est sereine, mais dépourvue d’émotion.

Et c’est là tout le style de Pierro della Francesca : des personnages impassibles, qui regardent dans le vague et restent loin de nous.

Et, s’agissant de fresques qui représentent de grands personnages, l’effet est voulu : l’artiste ne cherche nullement à émouvoir. Il veut plutôt susciter la révérence envers des êtres hors norme, souligner la distance qui sépare le simple spectateur d’eux. Ces nobles souverains ne sont pas censés céder à la bassesse des passions. Ils sont au-dessus des contingences ordinaires.

Même les scènes de bataille semblent se dérouler dans un monde sans souffrance.

On a du mal à croire que ces personnages se battent « pour de vrai ».

Pendant que ces fresques étaient peintes, les armées fourbissaient leurs armes pour partir en croisade. Mais on ne voit, ici, qu’une croisade euphémisée, loin des empoignades et des cris furieux du combat, menée par des êtres assistés par des forces surnaturelles et sûrs de leur fait.

On légitime, ainsi, la domination politique au nom du Christ, mais d’un Christ singulièrement désincarné.

Deux conceptions de l’incarnation

Si on parle d’incarnation, il faut souligner que seule la croix en tant que relique figure ici : elle est un talisman qui fait des prodiges. Elle joue, dans ces épisodes, un rôle bien plus décisif que la mort du Christ, qui n’est pas figurée.

De fait, ces tableaux religieux sont aussi bien une manière de se représenter les forces invisibles, qu’une manière d’asseoir des hiérarchies sociales tout à fait concrètes. Et plus le divin touche au sublime et à l’inaccessible, plus les puissants sont censés, eux aussi, être dans une sphère à part. Si le pouvoir se maintient par la violence il ne s’agit nullement d’une domination arbitraire et brutale, mais d’une juste obéissance à des forces lointaines. Il y a, par exemple, dans les fresques, une scène de torture dépeinte comme un jeu sans conséquences.

La guerre est juste, parce qu’elle est menée contre des infidèles et le souverain est béni parce que la croix lui est apparue en songe. Dieu survole l’histoire de très haut, loin de la figure du Christ se dépouillant lui-même en venant parmi nous.

De fait, à travers l’histoire de l’art, on peut suivre deux conceptions opposées de l’incarnation : soit un Dieu qui se rend proche de nous et qui partage notre condition humaine, avec ses souffrances ; soit un Dieu sublime qui descend de son ciel pour y retourner et qui gouverne l’histoire au profit de ceux qui croient en lui. Et cela débouche sur deux conceptions de la mission des chrétiens : soit se rendre proche des autres, de leurs questions et de leurs souffrances ; soit exercer un pouvoir sans état d’âme, en ignorant les douleurs que l’on inflige aux dominés, en se pensant investi d’une mission divine.

Une légende qui resurgit de manière régulière

Il est frappant de voir que la légende d’une force surnaturelle venant prêter main forte à des armées « chrétiennes » contre des peuples « barbares » a resurgi, à plusieurs reprises. C’est lors de la Reconquista, en Espagne, cette guerre visant à reprendre le contrôle du pays contre les arabes, que Saint Jacques est censé être sorti de sa tombe pour venir tuer de son épée les maures. Saint Jacques le matamore (le tueur de maures) était né. Pour les besoins de la cause, il a fallu imaginer que la tombe de Saint Jacques était quelque part en Galice, par suite d’une légende du même acabit que celle de la « vraie croix ».

Dans un style un peu moins légendaire, en 1380, au moment où la Russie commence à se constituer autour de Moscou, mais est dominée par les Tatars (autre figure des « barbares »), le souverain local va consulter Saint-Serge qui lui donne sa bénédiction et l’assurance de la victoire à la bataille de Koulikovo. L’historiographie russe garde en mémoire cet épisode, même si la bataille en question fut suivie d’une défaite qui rétablit la domination tatar pour une bonne centaine d’année. Mais Saint-Serge est resté une figure centrale du projet de la « grande Russie ».

Et jusqu’à aujourd’hui, même dans des sociétés sécularisées, ce rêve d’un appui divin pour justifier une posture militaire contre des « envahisseurs » divers continue à fonctionner. Et, comme dans les fresques d’Arezzo, il n’y a là qu’une action réputée lisse et nécessaire, pour défendre une civilisation « idéale ».

La vraie croix

Quant à la vraie croix, il ne s’agit pas d’un objet, mais d’un événement : le moment où il est devenu évident que nous étions tous des barbares. C’est cela que nous rappelle la mort du Christ.

On connaît l’épisode, dans l’évangile de Jean, où le grand-prêtre, agissant en homme de pouvoir, souhaite se débarrasser du Christ, afin de rétablir le calme et l’ordre idéal où chacun reste à sa place. « Les grands prêtres et les Pharisiens réunirent alors un conseil et dirent : Que faisons-nous ? Cet homme opère beaucoup de signes. Si nous le laissons continuer ainsi, tous croiront en lui, les Romains interviendront et ils détruiront et notre saint Lieu et notre nation. L’un d’entre eux, Caïphe, qui était Grand Prêtre en cette année-là, dit : Vous n’y comprenez rien et vous ne percevez même pas que c’est votre avantage qu’un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. Ce n’est pas de lui-même qu’il prononça ces paroles, mais, comme il était Grand Prêtre en cette année-là, il fit cette prophétie qu’il fallait que Jésus meure pour la nation » (Jn 11.47-51).

Et Jean ajoute cette précision décisive : « et non seulement pour la nation, mais pour réunir dans l’unité les enfants de Dieu qui sont dispersés » (v 52). C’est précisément devant la croix que l’on mesure que la nation est une entité trop petite pour le projet de Dieu.