Cette capacité à graver des mots, à leur insuffler une vie, à les faire vibrer dans le corps et le cœur. C’est un miracle de l’esprit humain ! Et cela me renvoie à ma propre mémoire, souvent défaillante, fragmentaire, parfois capricieuse.

Mais la mémoire ne se limite pas à retenir un texte. Elle est cette trame souterraine qui structure nos existences. Elle façonne notre identité, éclaire notre présent et prépare notre avenir. Perdre la mémoire, ce n’est pas seulement oublier, c’est risquer de ne plus savoir qui l’on est. C’est ce que redoutent tant de familles confrontées à Alzheimer : cette érosion lente de l’histoire commune.

La mémoire, un acte spirituel

Et pourtant, la mémoire est aussi une grâce. Dans la tradition biblique, elle est un acte de foi. “Souviens-toi…” revient sans cesse dans l’Écriture. Se souvenir de la libération d’Égypte, des alliances de Dieu, des promesses tenues. La mémoire y est un acte spirituel : ne pas oublier pour continuer à espérer, à résister, à aimer.

Notre époque, saturée d’images et d’informations éphémères, cultive l’instant plus que la mémoire. Mais sans mémoire, pas de justice – ni personnelle, ni collective.

Le travail de mémoire est parfois douloureux, mais il est toujours nécessaire. Se souvenir des blessures du passé, c’est apprendre à ne pas les reproduire. Se souvenir des visages aimés, c’est garder vivante leur présence.

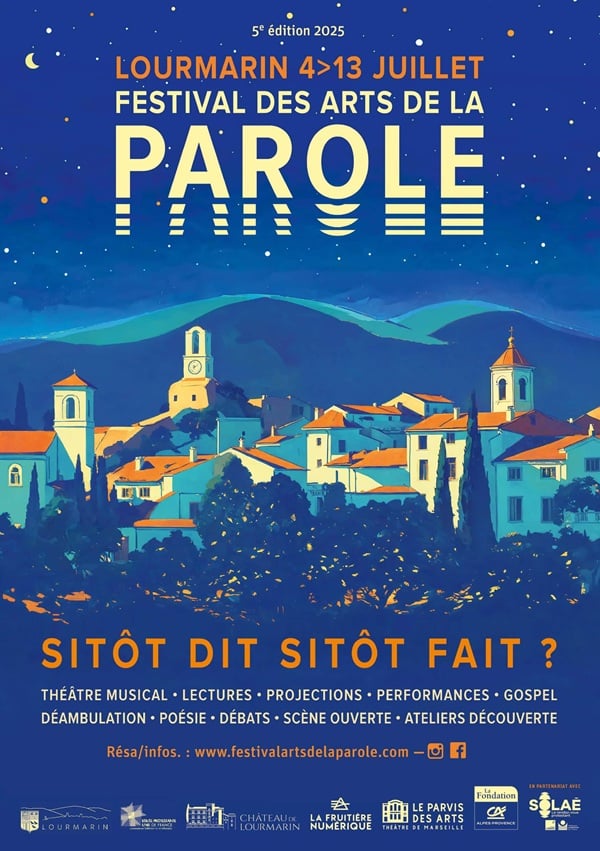

Alors je rends grâce pour ceux qui savent faire mémoire. Les artistes, les témoins, les croyants. Ceux qui transmettent, qui racontent, qui répètent – non pas mécaniquement, mais avec une ferveur qui transforme le souvenir en espérance.

Et je me redis, avec humilité : ma mémoire est fragile, mais elle est habitée.