Quand l’écriture de James Baldwin rencontre la sensibilité et la mise en image de Barry Jenkins on peut clairement atteindre des sommets. « Si Beale Street pouvait parler » ne déçoit pas… Mieux que ça, il atteint une certaine perfection rare. C’est ainsi qu’un grand roman devient, devant nos yeux attendris, un grand film !

Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s’aiment depuis toujours et envisagent de se marier. Alors qu’ils s’apprêtent à avoir un enfant, le jeune homme, victime d’une erreur judiciaire, est arrêté et incarcéré. Avec l’aide de sa famille, Tish s’engage dans un combat acharné pour prouver l’innocence de Fonny et le faire libérer…

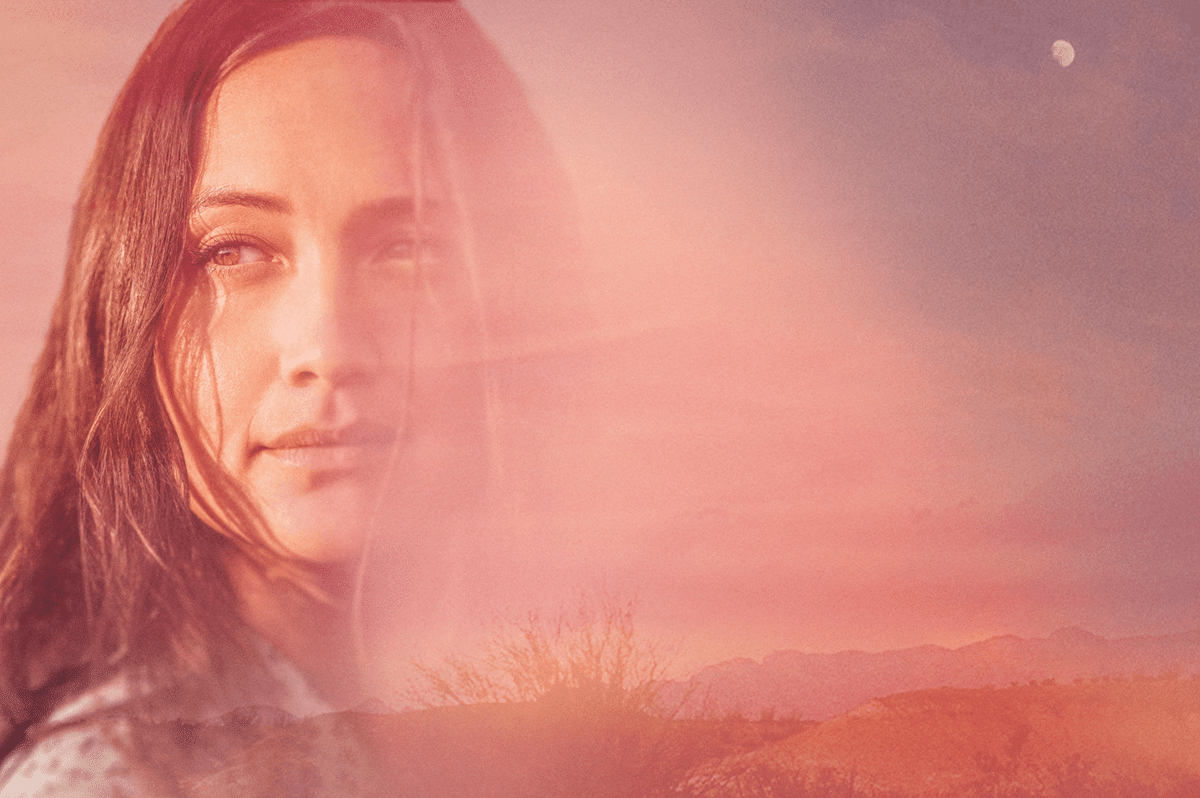

Le réalisateur Barry Jenkins a commencé sa carrière il y a plus de dix ans maintenant. Mais c’est en 2016 qu’il est entré dans le club restreint des grands cinéastes américains avec le sacrement multiple de son chef d’œuvre Moonlight. Immense succès, et pas seulement d’estime, en Europe, mais également aux États-Unis, ce film éblouissait par sa force du propos. Racisme et sexisme au cœur d’un scénario finement ciselé porté notamment par la grande délicatesse avec laquelle était mise en scène cette violence sociale. Un combat pour l’égalité, la liberté, le respect de chacun qui prenait la forme d’une poésie cinématographique. Avec l’adaptation du roman de James Baldwin, Si Beale Street pouvait parler, Jenkins double la mise et va encore plus loin avec un film, sans doute, plus abouti et plus poignant. L’hyper sensibilité du réalisateur américain est à son apogée et vient percuter le spectateur. Car, là encore, on est face à de la poésie visuelle renforcée par des parties narratives régulières qui viennent comme un slam, dans la voix douce et franche à la fois de Tish (le personnage principal de l’histoire), rythmer comme un refrain le déroulement de l’histoire. Ici, chaque plan, chaque séquence va être l’occasion de faire transparaître une émotion.

Les deux jeunes amoureux sont filmés en gros plan, comme si le monde ralentissait quand ils se regardaient. Nous les étudions, centrés dans l’œil de la caméra, captés par leurs yeux pleins d’émotions qu’apportent le premier amour. Leurs expressions dans l’attente de parler, prenant plaisir au silence… Bref, nous nous perdons en eux, comme ils se perdent l’un dans l’autre. Mais, au fur et à mesure que l’histoire avance et recule dans sa chronologie, il devient rapidement clair que nous ne sommes pas dans une romance idyllique. Dans le début des années 1970 à Harlem, Fonny, un artiste, a été emprisonné pour un crime qu’il n’a pas commis. Tish, enceinte de leur bébé, vit avec sa famille pendant qu’elle attend et travaille en vue de sa libération espérée.

Douleurs, souffrances, injustice… Mais Jenkins laisse néanmoins l’histoire se dérouler lentement et patiemment, donnant à ses acteurs l’espace pour raconter leurs propres histoires tout en tranquillité. On découvre les familles, les amis, des moments heureux, des moments d’épreuves… Des histoires qui remplissent l’écran de beauté : un parapluie rouge un jour de gris humide ; la fumée de cigarette formant une sculpture autour de Fonny alors que lui-même est en train de sculpter ; la chaleur de la maison familiale de Tish ; la musique parfumant l’air… On assiste ainsi, par exemple, à une scène dantesque qui restera dans les mémoires : Les parents de Tish invitent la famille de Fonny pour qu’ils puissent partager la nouvelle de la grossesse de Tish, alors que Fonny est derrière les barreaux… L’occasion de découvrir la mère de Fonny et ses sœurs marquées par un obscurantisme religieux révoltant. La spiritualité est d’ailleurs un enjeu de l’histoire… avec deux approches, deux conceptions qui se confrontent. Étroitesse dogmatique et jugements tranchants d’un côté et espérance ‘priante’, ‘doutante’ mais persévérante de l’autre. On retrouve là, la marque de James Baldwin et de son histoire personnelle, tantôt prédicateur pentecôtiste puis critique sévère mais toujours marqué par une foi certaine.

La ligne du temps non linéaire renforce en fait le punch émotionnel de l’histoire, car il y a des moments où nous en savons plus que les personnages n’en savent eux-mêmes, et notre cœur se brise pour eux parce que nous savons que leur joie et leur optimisme ne dureront pas longtemps. Il faut aussi évoquer la sublime partition de Nicholas Britell qui enrobe le film dans des sommets de lyrisme insoupçonnables et inattendus. Entre jazz et cordes classiques, cuivres et claviers, la musique joue son rôle à la perfection, ni trop présente, ni jamais totalement absente, les silences intégrant la partition comme il se doit.

Si Beale Street pouvait parler est assurément un film sur l’injustice, le racisme, sur la patience et la colère. On y parle de beauté et de désespoir – mais, en fin de compte, c’est l’amour par-dessus-tout qui est le vrai héro de l’histoire. « Souviens-toi, dit Sharon à sa fille Tish. C’est l’amour qui t’a amené ici. » Et c’est ce qu’on voit dans chaque image de ce film, qui brille de mille feux.