Alors, penchons-nous d’abord sur The Square, film du réalisateur suédois Ruben Östlund, qui s’était fait connaître précédemment avec Snow Therapy, qui pose ici un regard caustique sur nos lâchetés et interroge le « vivre ensemble » de nos sociétés en partant de l’histoire de Christian, un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux enfants. Christian est conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain. Il fait aussi partie de ces gens qui roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine exposition, intitulée « The Square », autour d’une installation incitant les visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur devoir à l’égard de leurs prochains. Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs : quand Christian se fait voler son téléphone portable, sa réaction ne l’honore guère… Au même moment, l’agence de communication du musée lance une campagne surprenante pour The Square : l’accueil est totalement inattendu et plonge Christian dans une crise existentielle.

The Square est un film où l’ascenseur émotionnel fonctionne à merveille. On rit beaucoup, surtout dans toute la première moitié de l’histoire. Du rire généralement de situations, souvent grotesques, faites aussi de non dits qui parlent vrai, qui nous laissent comprendre des choses sans forcément avoir besoin de les prononcer. Et puis c’est le silence qui s’installe dans la salle obscure… silence profond face à un homme qui sombre dans une forme de chaos symbolisé admirablement dans cette scène où il se retrouve sous une pluie battante sur des poubelles qu’il éventre laissant les déchets et autres détritus se rependre autour de lui, dans l’espoir de retrouver quelques mots sur une feuille de papier. Et les sourires reviennent… mais la tension monte encore d’un cran avec cette scène ubuesque de dîner de gala, où un artiste entre, dans la peau d’un homme singe. Il s’en prend aux convives, d’abord amusés puis tétanisés, quand la créature tente de violer une femme. Le malaise se répand provoquant colère et violence. Des sentiments qui s’extériorisent quitte à en perdre même ses valeurs premières, son intégrité. C’est finalement l’un des enjeux intenses que révèle le scénario. Comment ce qui semble construire l’humain et une société sereine et bienveillante peut exploser facilement provoquant toutes sortes de réactions en chaîne ? Une critique finalement assez acerbe d’une société lissée et bien-pensante mais pourtant fragile et prête à exploser comme une enfant mendiante dans un carré. (je n’en dirai pas plus pour éviter le spoiler)

Et puis il y a l’art au cœur de l’histoire. Contemporain qui plus est, avec tout ce qui peut sembler de non sens ou d’arnaque… Ce « grand n’importe quoi » qui peut malgré tout émouvoir, surprendre, interpeller. Que l’on cherche à tout prix à expliquer alors que justement il n’y a pas forcément à comprendre mais juste se laisser toucher.

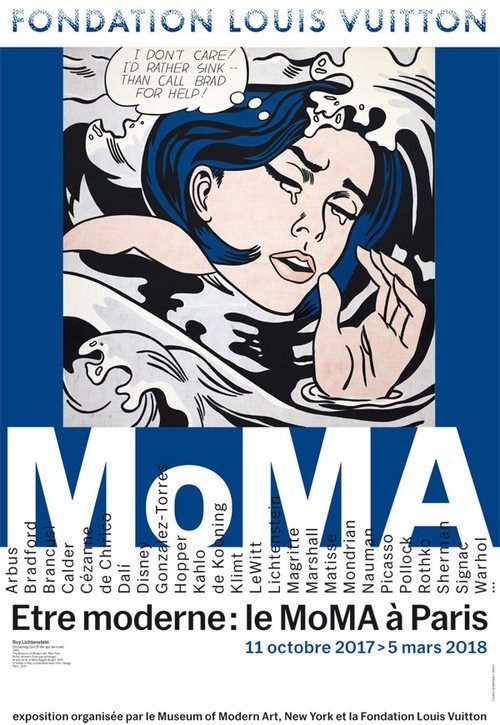

Et la magnifique exposition « Être moderne : le MoMA à Paris » nous le rappelle aussi d’une autre façon. Depuis le 11 octobre s’est ouvert à la fondation Vuitton une exposition qui raconte l’esprit du MoMA depuis son ouverture en 1929 jusqu’à son agrandissement prévu en 2019. L’ensemble des œuvres est présenté à la fois de manière thématique et chronologique. C’est bien une magistrale leçon d’histoire muséologique suivant une chronologie de l’art bien balisée. Celle du fameux « canon » moderniste que le musée a contribué à bâtir, partant de Cézanne pour s’ouvrir ensuite aux artistes américains et enfin à une vision globale de l’art.

L’expo est présentée jusqu’au 05 mars 2018, et vous laisse donc le temps de trouver un créneau pour y aller… ce serait dommage de la manquer ! Occasion, qui plus est, de découvrir cet écran sublime qu’est le bâtiment de la Fondation Louis Vuitton, vous offrant notamment un panorama magnifique sur Paris et ses alentours.