L’économie sociale s’exprime à travers les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations. Ces structures ont la particularité d’être des groupements économiques associant des personnes solidaires pour une entreprise commune. Charles Gide a été un des initiateurs et penseurs de cette économie sociale. Ses réflexions sont d’une grande actualité : il s’interroge sur sa définition et ses objectifs, sur la manière dont elle doit s’insérer dans une économie plurielle.

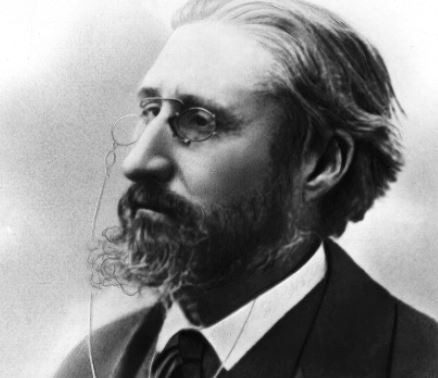

Charles Gide est né à Uzès (Gard) en 1847. Il est de quinze ans l’aîné de son neveu, André Gide. Esprit critique, professeur d’économie politique, professeur au Collège de France, Charles Gide a une vision théologique de l’économie : protestante. Il réussit à concilier rigueur et humanisme, analyse et engagement.

À la fin du XIXe siècle, lorsque commence à s’affronter le capitalisme libéral et le socialisme marxiste révolutionnaire, Charles Gide, et tout le mouvement solidariste naissant, affirment que, hors de la solidarité, vécue par les personnes comme par les sociétés, l’avenir du monde ne sera que souffrance et guerres. Un petit groupe d’hommes, appartenant à tous les milieux sociaux, se réunit pour chercher des réponses concrètes aux tensions économiques et sociales existantes. Ils donneront naissance à l’École de Nîmes, école d’économie sociale dont Charles Gide fût le grand maître.

L’économie sociale étudie dès lors la solidarité comme un ensemble de faits scientifiquement observables, non comme une utopie idéologique et non dans la phraséologie révolutionnaire très en vogue à l’époque. Homme de conviction profonde, Charles Gide attache son nom et son œuvre à une idée : celle de la coopération. Il défend l’idée d’une coopération émancipatrice, structure d’apprentissage de la démocratie et de l’efficacité économique, porteuse de l’intérêt général, permettant d’abolir le régime du profit, sans tomber dans l’étatisme.

Sa doctrine est rapidement critiquée par les libéraux, qui y voient une dangereuse dérive socialiste, tandis que les socialistes la jugent trop « bourgeoise » ! Il opère la synthèse de la version orthodoxe du protestantisme et la version utopique du socialisme français.