Chien blanc aborde avec sensibilité et une certaine audace des sujets complexes et délicats comme le privilège blanc et le racisme systémique. Une adaptation du roman autobiographique de Romain Gary, inspiré de son expérience aux États-Unis, pendant les émeutes raciales de 1968.

Los Angeles, 1969. Sur fond de manifestations en faveur des droits civiques aux États-Unis en écho à l’assassinat du Dr Martin Luther King, l’écrivain et consul de France à Los Angeles, Romain Gary (Denis Ménochet) et sa femme, l’actrice Jean Seberg (Kacey Rohl), tentent de concilier leurs privilèges de Blancs et leur soutien à la cause. Parallèlement, Gary trouve et adopte un chien errant qui s’avère avoir été dressé pour attaquer les Noirs. Sa réhabilitation devient un symbole pour Gary, qui investit dans la bête son espoir que le conditionnement culturel de la société américaine puisse être défait, que le racisme institutionnel et instinctif puisse être démantelé.

Chien blanc est le quatrième long métrage de fiction de la romancière et réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette, dont le film Inch’Allah, sorti en 2012, a remporté plusieurs prix dont celui de la presse internationale à Berlin. C’est d’ailleurs lors de son tournage qu’elle a pu lire pour la première fois Chien blanc, le livre éponyme du célèbre écrivain et consul général de France Romain Gary, qui décrit sa rencontre avec son « chien blanc », un animal qui a été dressé de manière sélective pour cibler les Noirs. Inch’Allah racontait l’histoire d’un médecin québécois travaillant en Palestine et dont les motivations sont remises en question dans le contexte du conflit israélo-palestinien. La réalisatrice a immédiatement vu un lien entre les deux récits explique-t-elle : « Inch’Allah parle d’une étrangère québécoise qui prend part à un conflit qui n’est pas le sien.

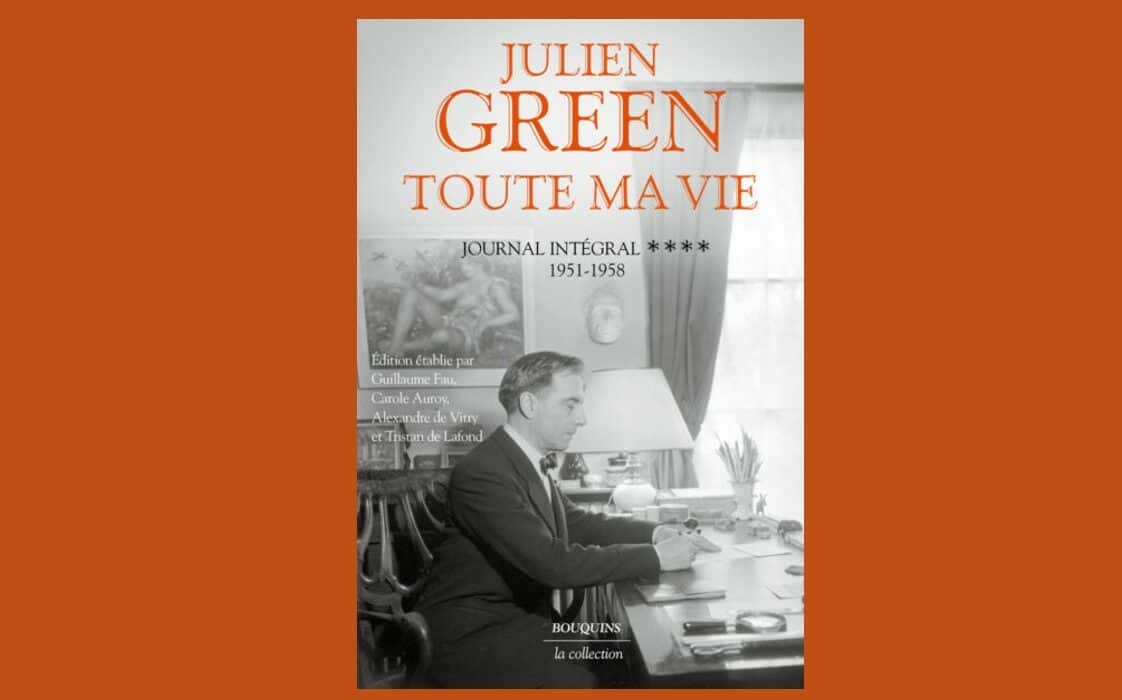

Le couple Romain Gary et Jean Seberg

Dans une interprétation philosophique et visuellement poétique du livre de Gary, la cinéaste s’interroge ainsi sur l’allié blanc et le sentiment de culpabilité qui l’accompagne – des sujets qui résonnent dans la période actuelle et les élections prochaines aux Etats-Unis (et ailleurs). Cette histoire a déjà fait l’objet d’une adaptation, sous le titre White Dog (1982) de Sam Fuller. Par ailleurs, la relation de Jean Seberg avec l’activisme (et son ciblage ultérieur par le FBI) a également été explorée plus récemment, dans Seberg (2019) avec Kristen Stewart. Le film d’Anaïs Barbeau-Lavalette se construit d’ailleurs sur un fil tendu entre ces deux éléments, passant régulièrement du dresseur de chiens afro-américain qui a accepté de déprogrammer l’animal, au couple Seberg – Gary, mis à rude épreuve par son militantisme fervent.

Désapprendre les comportements racistes

Toujours magnétique à l’écran, Denis Ménochet est le socle sur lequel s’appuie le film, avec une interprétation pleine d’une intensité nuancée. Un homme qui devient obsédé par son projet de déprogrammer ce chien nouvellement adopté, symbolisant par là-même le dernier espoir pour les gens de désapprendre les comportements racistes. Face à l’affirmation « Ce n’est qu’un chien », il répond « Ce n’est pas un chien ». Sa femme estime pourtant que le chien devrait être euthanasié. Mais dans une histoire parallèle, nous voyons les propres luttes de Jean Seberg : elle veut soutenir les protestations des Noirs, mais l’attention des médias qu’elle suscite partout où elle va détourne l’attention de la cause. Dans une scène extrêmement forte, où elle assiste aux funérailles d’un martyr noir, une personne en deuil lui demande de partir : « Nous n’avons pas grand-chose, Jean. Laissez-nous notre combat ». La lutte de Seberg contre la culpabilité fait écho à celle de Gary, qui doit apprendre à lâcher prise et à laisser son féroce animal de compagnie à son dresseur noir.

Anaïs Barbeau-Lavalette se débat avec des questions difficiles sur la manière dont les militants blancs privilégiés peuvent soutenir au mieux cette lutte des Noirs pour une naturelle justice. Ces questions sont là dans les propos de la voix off de Romain Gary, que l’on voit écrire son livre tout au long du film. Mais les divisions raciales se manifestent également sous d’autres angles : dans une autre intrigue secondaire, Gary accueille le jeune Ballard (Jhaleil Swaby), qui est déchiré entre sa famille noire militante et sa petite amie blanche enceinte partie pour Paris. L’aspect contemplatif de Chien Blanc est renforcé par le travail de la caméra qui trouve des détails lyriques – l’encre que Gary essuie de ses stylos à l’ancienne, les images sereines des fleurs et des toiles d’araignée d’un jardin, un rayon de soleil qui traverse l’image ou encore les gros plans du jeune fils de Gary et Seberg jouant avec une minuscule figurine de chien en peluche.

Anaïs Barbeau-Lavalette entremêle aussi des images d’archives et des scènes de poursuite rappelant avec effroi que les chiens dits « blancs » sont dressés pour attaquer les Noirs dans le sud des Etats-Unis, depuis le temps de l’esclavage.

Les mots de James Baldwin

« L’histoire n’est pas le passé. C’est le présent. Nous portons notre histoire avec nous. Nous sommes notre histoire. Si nous prétendons le contraire, nous sommes littéralement des criminels. » Ce sont ces mots de James Baldwin qui ouvre Chien blanc ; un exergue puissant pour une histoire qui, bien que située en 1968, rappelle avec une douloureuse acuité notre impuissance collective à affronter ce qui perpétue les disparités raciales, les injustices et les préjugés. Mais l’un des grands intérêts du film réside encore plus dans le fait qu’il refuse d’offrir des réponses faciles. Même les progrès du chien sont complexes et interrogent métaphoriquement…

L’histoire de ce chien parle encore à un monde qui a encore tellement de chemin à parcourir pour quitter ses ornières ténébreuses, avec une question claire en filigrane : Comment pouvons-nous prendre part à une lutte qui ne nous appartient pas ?

Chien Blanc semble suggérer que se le demander est sans doute déjà un début. Avec en tête aussi cette phrase de celui qui est au cœur des images d’archive au début du film, le pasteur King : « Ce qui m’effraie, ce n’est pas l’oppression des méchants ; c’est l’indifférence des bons. »