Californie, été 2008. À 13 ans, Chris, alias Dìdi, grandit entre deux mondes. À la maison, on parle chinois, et on respecte les coutumes, sous la surveillance de Chungsing, la mère de famille. Dehors, c’est le royaume de la liberté, entre le skate, les potes et les premiers émois. Pour Chris, cet été sera celui de toutes les expériences, comme pour dire adieu à son enfance.

Premier long-métrage profondément touchant de Sean Wang, jeune cinéaste taïwano-américain, Dìdi est un film à la fois drôle, pudique et déchirant sur l’adolescence, la famille, et l’identité. Dìdi (interprété avec une sincérité désarmante par Izaac Wang) est à cet âge où l’on n’est plus tout à fait un enfant, mais encore loin d’être adulte. Il vit avec sa mère (formidable Joan Chen), immigrée épuisée qui tient son foyer à bout de bras, sa grande sœur sarcastique, et sa grand-mère silencieuse. Chez lui, l’amour existe, mais il ne se dit pas. Il se devine dans un bol de riz, une tape sur l’épaule, une limite posée à temps.

À l’extérieur, Dìdi s’invente. Il se rêve cool, sûr de lui, amoureux. Il se cogne à ses maladresses, au rejet, aux amitiés fragiles. Il apprend à mentir pour se protéger, à se taire pour plaire, à parler un peu trop fort pour exister. Sean Wang filme tout cela avec tendresse et vérité, sans jamais surjouer la nostalgie. Il capte ces moments suspendus où une lumière d’été peut rendre une discussion banale inoubliable.

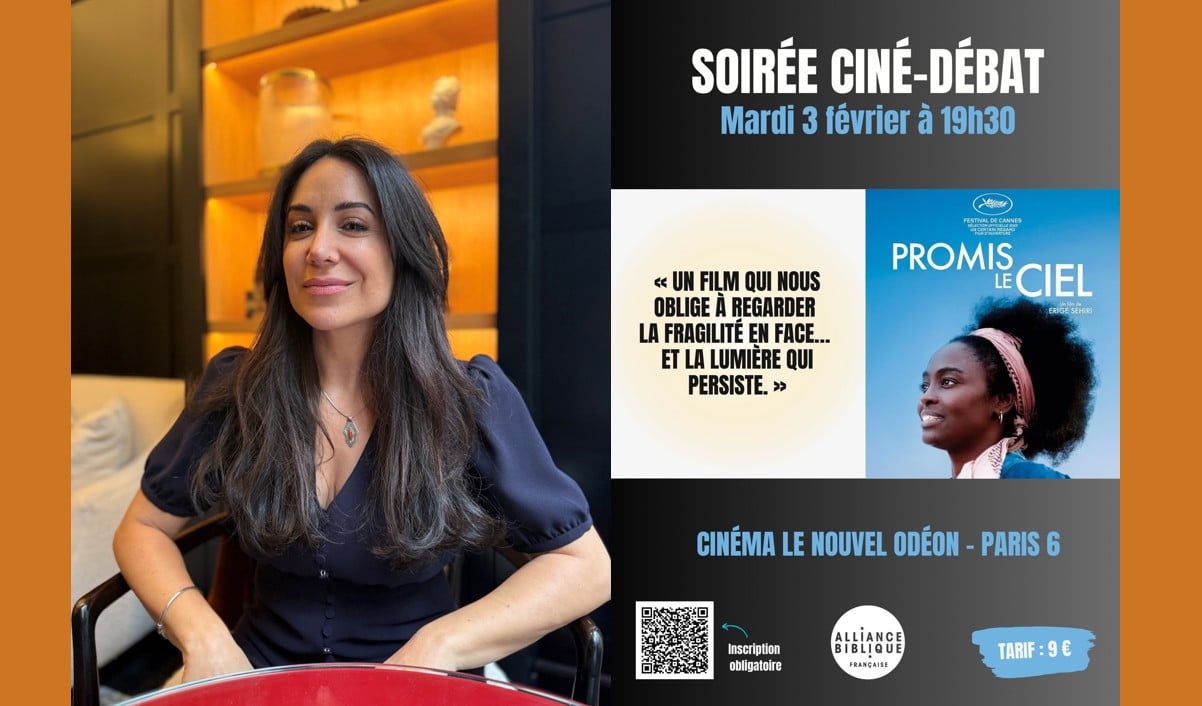

Une chronique de la fragilité

Ce qui touche dans Dìdi, ce n’est pas l’originalité de l’histoire, un passage à l’âge adulte presque banal, mais c’est la justesse avec laquelle elle est racontée. Wang refuse la caricature. Il montre un adolescent comme on en a tous été un : plein de contradictions, oscillant entre violence rentrée et grande douceur, entre désir de rupture et besoin viscéral de racines.

Dìdi ne cherche pas seulement à grandir, il cherche où poser sa voix, son regard, son cœur. Il s’en dégage aussi une forme de quête spirituelle, diffuse mais profonde. Une soif d’écoute, de reconnaissance, de pardon.

Une scène bouleversante voit la mère, après un acte de colère, faire un geste minuscule, mais chargé de sens : une main posée, un regard qui s’adoucit. On pense à cette parole biblique : « Il ne brisera pas le roseau cassé… » (Ésaïe 42.3). Ce film croit à la réparation. Il croit aux liens, même malmenés.

Un récit minoritaire, universel

Film américain, oui, mais pas hollywoodien. Un film typique du jeune cinéma indépendant US. Ici, pas de succès fulgurant ni de rédemption éclatante. Dìdi n’est pas un héros, sa mère n’est pas un monstre. Leur relation est faite de silences, de fatigue, de maladresse et d’un amour plus profond que les mots. Cette humilité fait la force du film.

Sean Wang filme aussi une adolescence asiatique-américaine sans cliché. Loin d’enfermer son héros dans une identité figée, il montre comment elle se construit, s’interroge, se cherche. C’est en cela que Dìdi est universel : il parle de ce moment fragile où l’on devient quelqu’un, sans trop savoir qui.