Avec sa Trilogie d’Oslo, le cinéaste norvégien Dag Johan Haugerud propose une œuvre en trois volets – Rêves, Amour et Désir – qui ausculte avec une rare acuité les lignes de faille de nos vies affectives et sexuelles. Chacun des films, distribué à une semaine d’intervalle en juillet, à partir de ce mercredi 2, s’attache à explorer une configuration singulière du lien : entre générations, entre genres, entre vérités tues et récits assumés. Mais c’est le premier, Rêves, ours d’or à la Berlinale, qui touche au plus juste, en installant d’emblée le cœur battant de cette trilogie : l’intime mis à nu, exposé à d’autres regards que le sien.

Rêves : L’éveil et l’appropriation

Johanne, lycéenne réservée, vit un premier amour pour sa professeure qui l’ébranle dans son corps comme dans sa conscience. Ce qu’elle n’ose pas dire, elle l’écrit. Mais son carnet est lu par sa mère et sa grand-mère. Elles s’en émeuvent, s’en inquiètent, et y voient, au-delà du choc, un possible texte à publier. Ce glissement, du vécu au manuscrit, de l’intime au domaine public, devient le cœur du film.

Rêves n’est pas un récit d’apprentissage au sens classique, mais plutôt une mise à l’épreuve : de la sincérité, du désir, de la pudeur. Haugerud y filme la jeunesse non pas comme une promesse ou un danger, mais comme une matière vivante, encore indécise, sur laquelle les adultes projettent leurs propres renoncements ou regrets. La mise en scène minimaliste, sans pathos, privilégie les tensions diffuses, les non-dits, les regards contrariés. Le film touche par ce qu’il refuse de figer.

Ce qui rend ce premier amour si bouleversant, c’est aussi qu’il est en grande partie fantasmé. Le film capte ce flottement entre réalité et projection, entre la personne aimée et l’image que l’on construit d’elle. Johanne ne vit pas une relation réciproque, mais une passion solitaire, exaltée, presque littéraire. Ce que la jeune fille éprouve est réel, mais ce qu’elle vit est de l’ordre du rêve, du roman intime. En ce sens, Rêves raconte autant un amour qu’un récit de fiction en train de naître, et ce qui en surgit quand ce récit est lu, interprété, jugé par d’autres.

Rêves interroge aussi la manière dont on transmet (ou trahit) la liberté intérieure. Il nous oblige à réfléchir à ce que signifie « honorer la vérité » de l’autre, surtout lorsqu’elle nous dérange, ou nous renvoie à notre propre histoire inaboutie. Le film parle aussi du pouvoir : celui que les adultes s’arrogent parfois sur les mots des plus jeunes, sous couvert de protection ou d’esthétique.

Amour et Désir : Variations adultes

Les deux autres volets de la trilogie, bien que cohérents dans leur approche formelle, n’atteignent pas la même densité émotionnelle. Amour, huis clos flottant sur un ferry, met en dialogue une femme médecin et un infirmier homosexuel sur la nature du couple, de la fidélité et du besoin d’attachement. Désir s’attaque à des questions plus audacieuses encore, masculinité, bisexualité latente, fluidité de genre, mais avec une légèreté qui confine parfois à la démonstration.

Ces deux films élargissent l’univers amorcé par Rêves : ils prolongent la question du récit que chacun se construit sur soi, à travers l’amour ou le sexe. Mais ils pêchent là où le premier brillait : dans la nuance, le trouble, l’intranquillité morale. Là où Rêves nous met face à un conflit sans sortie évidente, Amour et Désir semblent parfois chercher des réponses là où il aurait mieux valu rester dans la tension.

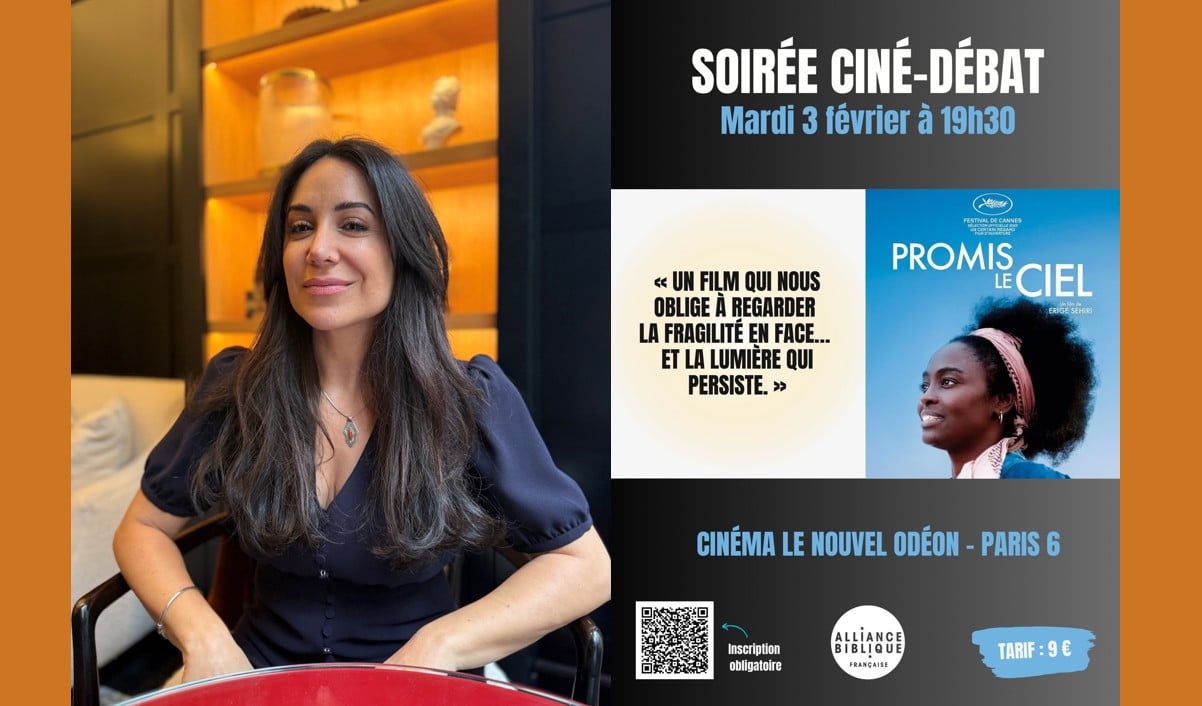

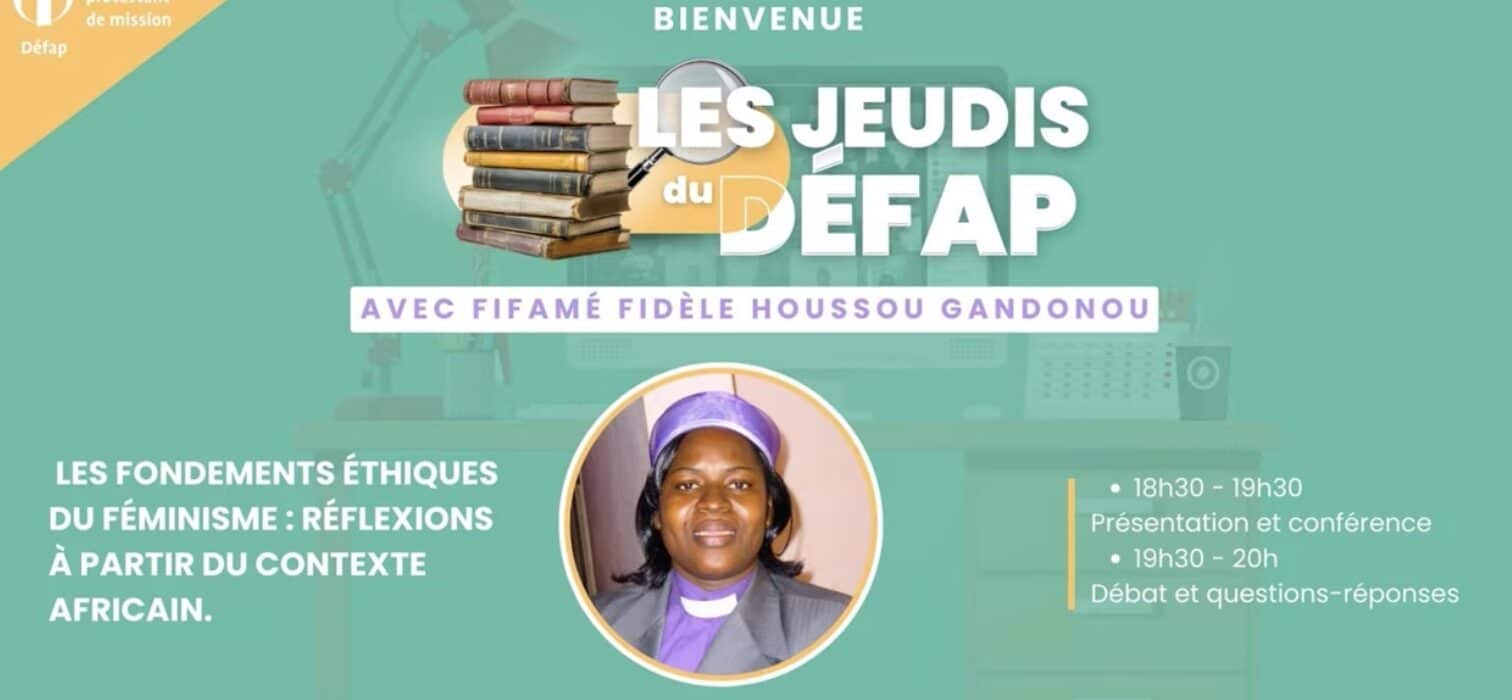

Le cinéma comme espace de dialogue

Haugerud revendique un cinéma du débat : ses personnages parlent, beaucoup, parfois trop. Mais dans cette logorrhée se cachent aussi de vraies percées, de vraies douleurs. C’est un cinéma qui interroge nos seuils de tolérance, d’écoute, de compréhension. Cette trilogie peut nourrir des discussions fécondes : sur la sexualité, sur la transmission intergénérationnelle, sur les modèles familiaux, mais aussi sur l’éthique du regard et de la narration.

Car si la foi protestante s’ancre dans la parole, dans l’interprétation libre, dans la responsabilité personnelle, alors ces films, surtout Rêves, sont des pierres d’attente pour des conversations profondes. Ils ne flattent pas. Ils dérangent, grattent, déplacent. Mais ils le font avec une rare intégrité.