Le cinquième plan de la jetée, en salles le 5 novembre, s’empare d’un souvenir familial pour ouvrir une méditation vertigineuse sur la filiation, l’exil et la puissance révélatrice du cinéma. Un film-enquête qui n’élucide pas, mais relie. Qui ne tranche rien, mais ouvre des correspondances entre l’intime et le politique, entre l’Histoire collective et les battements d’un cœur qui n’a jamais cessé de chercher sa place au monde.

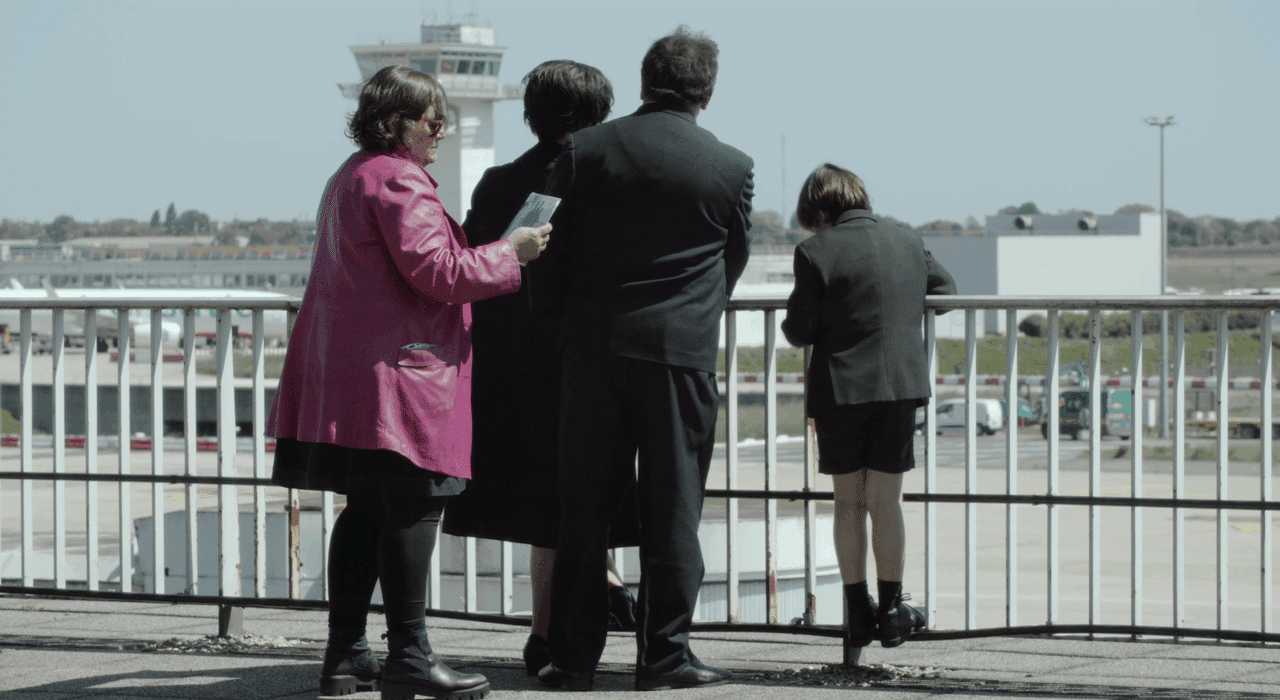

Tout part d’une hypothèse : le cousin de la cinéaste est convaincu d’apparaître, enfant, dans le cinquième plan du film mythique de Chris Marker, La Jetée, tourné à Orly en 1962. Un détail minuscule notamment, une paire d’oreilles décollées, devient dès lors la porte d’entrée d’un labyrinthe où se croisent la mémoire familiale et la grande histoire. L’aéroport d’Orly n’est plus seulement décor mais le lieu du déracinement, pour cette famille pied-noir arrivée d’Algérie, mais aussi le lieu de la projection vers l’avenir. Était-ce eux ? Peu importe, au fond. Ce doute devient le moteur d’une enquête sensible, habitée par la certitude que l’image n’est jamais neutre. Elle est la trace d’une disparition, mais aussi l’occasion d’une résurrection.

Relier les vivants et les morts

Dominique Cabrera installe son film pour l’essentiel dans une salle de montage. Une matrice visuelle où s’entremêlent les voix, les visages, les archives, les souvenirs. Ce choix n’est pas esthétique, il est plus d’ordre spirituel. C’est le lieu où l’on fabrique du sens à partir du chaos, comme on cherche des repères dans un monde fragmenté.

Le film interroge la façon dont nous habitons les images, et comment, inversement, ce sont elles qui nous habitent.

Une quête de réparation

Chris Marker devient une figure tutélaire, un « fantôme bienveillant » qui incarne la possibilité de relier les vivants et les morts, de faire surgir de l’ombre les récits cachés de l’Histoire. Mais loin de se figer dans la nostalgie, le film se déploie avec une étonnante vitalité. L’humour surgit au détour d’une scène familiale, la tendresse affleure dans les silences, et l’on comprend progressivement que ce récit n’est pas celui d’une obsession, mais d’une quête de réparation. Ce n’est plus seulement l’image d’un enfant à Orly mais plus le visage de tous ceux que l’exil a effacés, de ceux qui n’ont pas eu le droit de raconter leur histoire. Cabrera tisse des liens entre la France et l’Algérie, entre le cinéma et la vie, entre la disparition et la persistance. Chaque plan devient une main tendue vers l’autre rive.

Regarder autrement

Ce film touche profondément une sensibilité qui croit en la parole comme lieu de vérité, en la mémoire comme espace de résistance, en la communion invisible entre les vivants et ceux qui les ont précédés. Il raconte la fragile dignité de ceux qui cherchent à sauver quelque chose de leur histoire, non pour s’y enfermer, mais pour mieux habiter le présent. Il nous rappelle que les images ne sont pas des reliques mais des passages. Au bout du chemin, ce cinquième plan n’est plus un mystère à résoudre, mais une invitation à regarder autrement. À accepter que nos vies soient faites de projections, de manques, de désirs d’origine. Et que, peut-être, ce qui nous sauve, ce sont ces liens invisibles tissés entre les êtres, par la grâce du cinéma.

Repères : La Jetée de Chris Marker

Réalisé en 1962 par Chris Marker, La Jetée est un film-essai d’une trentaine de minutes, devenu œuvre culte de l’histoire du cinéma. Composé presque entièrement de photographies fixes, il raconte une histoire de science-fiction. Après une catastrophe nucléaire, des survivants tentent d’expérimenter le voyage dans le temps. Un homme est choisi pour son obsession d’une image d’enfance, celle d’une femme observée sur la jetée de l’aéroport d’Orly. Ce souvenir devient la clé de toute l’intrigue. Ce qu’il a vu enfant n’est pas un souvenir banal, mais l’instant de sa propre mort. Au-delà de son récit, La Jetée est une méditation sur la mémoire, le temps, le deuil et la survie de l’esprit humain. Marker y explore comment une image peut hanter une vie entière, comment le passé nous convoque, et comment le cinéma peut rendre visible l’invisible. Le choix de l’immobilité photographique donne à chaque image une dimension presque sacrée. Le temps semble arrêté, mais la conscience, elle, circule et se souvient. Ce film a marqué des générations de cinéastes (notamment Terry Gilliam avec L’Armée des 12 singes), mais il demeure surtout un poème visuel sur la puissance des images à relier les vivants et les morts. C’est précisément cette dimension, à la fois intime et universelle, que Dominique Cabrera explore à son tour, en se demandant ce que signifie apparaître, fût-ce un seul instant, dans l’histoire du cinéma.