Les cavaliers des terres sauvages raconte l’histoire d’un monde qui murmure encore, celui des gauchos, cavaliers d’une terre libre et farouche. Michael Dweck et Gregory Kershaw livrent une immersion d’une puissance poétique, saluée par un Prix spécial du Jury à Sundance pour sa cinématographie et son souffle narratif.

Au cœur des montagnes argentines, vit une petite communauté de gauchos, des familles de cavaliers profondément attachées à la nature et perpétuant leurs traditions. Tandis que les anciennes générations partagent leur sagesse, leurs rites et culture, leur descendance tente de préserver leur identité dans un monde en pleine mutation.

Un poème en noir et blanc

Filmé en noir et blanc satiné, ce documentaire se vit comme un livre d’art vivant, un poème visuel où chaque plan se déploie dans la lumière et la poussière. Le choix du monochrome n’est pas simple recherche esthétique. Il dépouille le monde de toute superficialité, révèle la densité des visages, la noblesse des gestes, la vérité du lien entre les cavaliers, leurs chevaux et la terre. Dans ce dépouillement, le film retrouve une beauté première, celle qui précède les mots et parle directement à l’âme.

Une transmission vivante

Le récit se tisse entre plusieurs générations. Un vieil homme veille sur la transmission d’un art de vivre menacé. Un père observe son fils reprendre le flambeau. Une jeune femme ose s’affirmer dans un univers encore masculin, non par rébellion mais par fidélité à ce qu’elle pressent comme essentiel. Ensemble, ils dessinent un territoire intérieur où la liberté ne s’oppose pas à la tradition, mais la prolonge.

Une intuition biblique

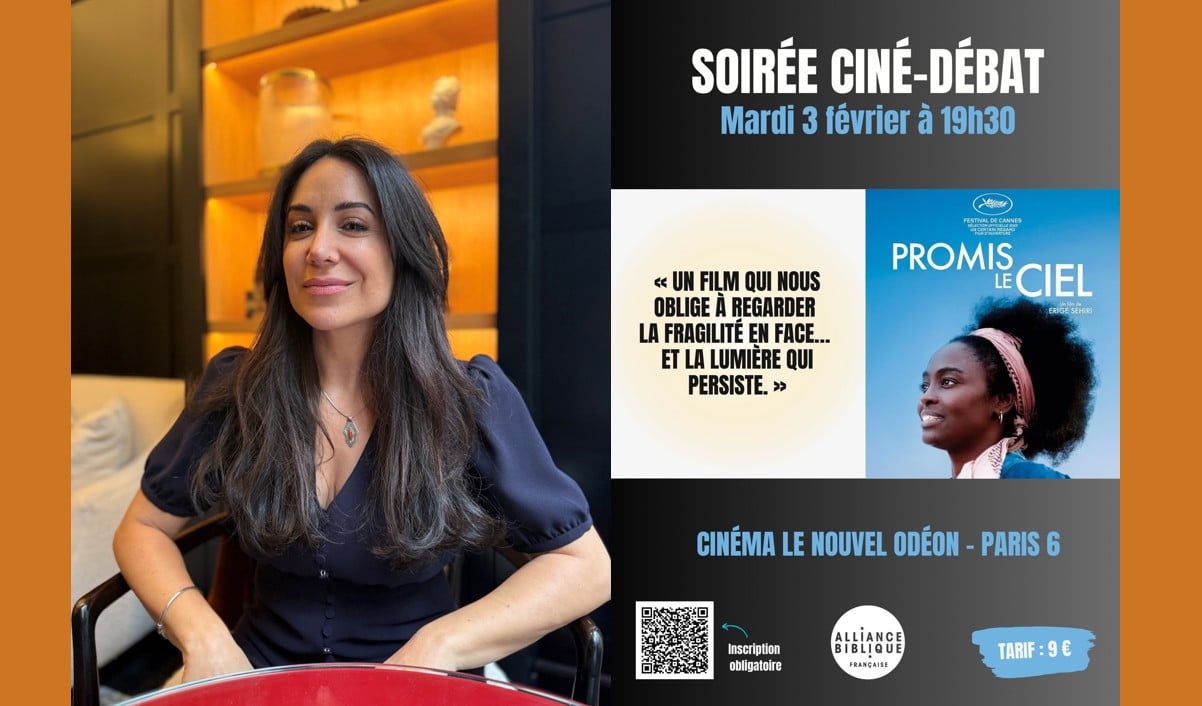

Rien n’est appuyé, tout est saisi dans la lenteur d’un geste, la tension d’un regard, la poussière d’un galop. Le film se contemple autant qu’il se regarde, et rappelle que la beauté n’est pas une fuite du réel mais un moyen d’y demeurer pleinement.

Chaque séquence, rythmée par la respiration des chevaux ou le vent des plaines, devient une méditation sur la place de l’homme dans la création.

Cette œuvre raconte la fraternité silencieuse des vivants, l’attention portée à la terre comme à un être aimé, le respect pour ce qui nous dépasse. Elle résonne avec une intuition biblique, celle que l’homme n’est pas propriétaire du monde, il en est le gardien, appelé à le servir avec humilité. Dans la simplicité de ces vies rurales, le spectateur retrouve la beauté de la dépendance, cette relation à la nature qui, loin d’asservir, libère.

Une expérience sensorielle

Le travail de Dweck et Kershaw s’inscrit dans une lignée rare, celle des cinéastes qui savent écouter avant de filmer. Leur regard, jamais condescendant, restitue la dignité des existences modestes et la poésie du quotidien. Le montage, d’une lenteur assumée, épouse le rythme du vent et de la lumière, jusqu’à faire du film une expérience sensorielle. On en sort habité par une étrange paix que procure la conscience du lien fragile qui unit l’homme à la terre. Ce documentaire nous rappelle ce que les mots peinent souvent à dire : que la terre porte encore des peuples qui la défendent non à coups de slogans, mais avec la force mesurée des gestes, du souffle, de la fidélité. Pour qui croit que la musique silencieuse des êtres égarés mérite d’être entendue, ce film est un écho, lumineux, puissant, de ce que la liberté peut encore signifier dans un monde qui l’oublie.