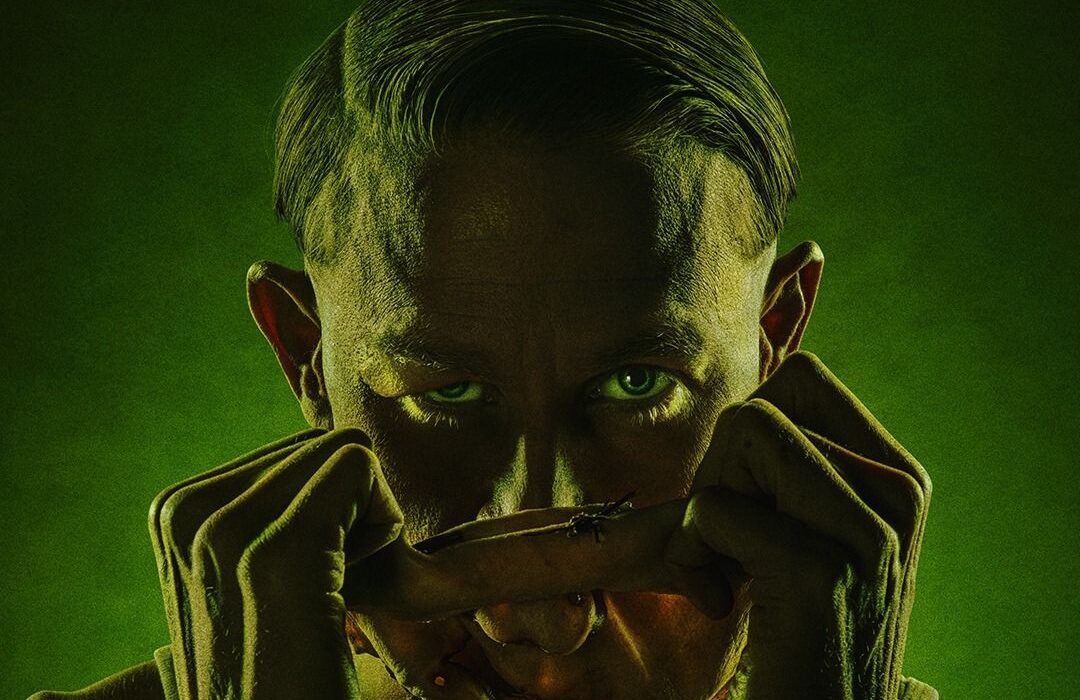

Avec Monstre : L’Histoire d’Ed Gein, Ryan Murphy transforme le fait divers en miroir de nos terreurs collectives. Magnifique et éprouvant, un récit où la question du pardon plane comme une ombre.

Il fallait bien oser s’y aventurer ! Ryan Murphy, déjà à l’origine des deux premières saisons de cette série d’anthologie Monstres où il s’était intéressé à Jeffrey Dahmer puis aux frères Menendez, poursuit son exploration du mal ordinaire avec L’Histoire d’Ed Gein. Inspirés du tueur réel qui hanta l’Amérique rurale des années 1950, les 8 épisodes s’attaquent à l’un des visages les plus dérangeants du crime. Celui qui inspira Psychose de Hitchcock, Massacre à la tronçonneuse ou encore Le silence des agneaux, revient ici dans un récit qui n’a rien du simple divertissement. Un avertissement s’impose car certaines scènes sont d’une violence psychologique et visuelle éprouvante, et la série s’adresse clairement à un public averti.

Mais là où Murphy surprend, c’est qu’il s’éloigne du sensationnalisme pour creuser les profondeurs de la psyché humaine. Loin d’une fascination morbide, la série cherche à comprendre comment un être isolé, malmené par une éducation puritaine et une mère tyrannique, a pu sombrer dans la schizophrénie. Ed Gein alias « le boucher de Plainfield » n’est pas seulement un monstre. Il est le produit d’un enfermement moral, d’une culpabilité religieuse dévoyée, d’un amour maternel étouffant. Le récit se déroule comme une dissection de l’esprit, entre culpabilité, pulsion et solitude. La mise en scène, d’une précision glaciale, évite le piège du gore gratuit. Murphy filme les paysages enneigés du Wisconsin comme une métaphore du vide intérieur de son personnage. Les maisons, les objets, la poussière deviennent autant de symboles d’une mémoire saturée de peur et de honte. Le rythme, lent et hypnotique, installe une tension constante entre le réel et la démence, jusqu’à faire du spectateur un témoin impuissant de la désagrégation d’un homme.

Le choix de ne pas juger trop vite, de ne pas expliquer entièrement, confère au récit une densité morale troublante. La série ne cherche pas à excuser Gein, mais à interroger ce que l’Amérique des années 1950 a pu engendrer indirectement de refoulé. On songe à ces sermons dominicaux qui parlent de salut en ignorant la souffrance réelle des âmes. Murphy, derrière le choc, signe une méditation sur la culpabilité religieuse, sur les dérives d’une foi privée de miséricorde. L’interprétation contribue à cette complexité. Le comédien principal, un saisissant Charlie Hunnam (Hooligans, The lost city of Z, Le Roi Arthur : La Légende d’Excalibur, The Gentlemen…) compose un Ed Gein presque enfantin, terrorisé par la voix de sa mère autant que par le monde extérieur. Face à lui, la figure maternelle, incarnée par Laurie Metcalf (Toy Story, Lady Bird, Roseanne, The Big Bang Theory) domine tout le récit, à la fois gardienne et geôlière, prophétesse du mal et incarnation du désespoir.

Leurs scènes à deux sont d’une intensité suffocante, où le langage religieux devient arme, et la tendresse, poison. Contrairement à Jeffrey Dahmer ou aux frères Menendez, Ed Gein n’est pas tant connu pour les assassinats qu’il a commis mais pour la violation d’une quinzaine de sépultures et pour ses crimes nécrophiles (preuve, s’il en faut, que la série n’a définitivement pas peur du sordide). Sur le plan moral, cette saison dépasse le fait divers. Elle interroge la création d’un monstre. La folie, la solitude, ou l’absence d’amour véritable… qu’est-ce qui en est à l’origine ? Et surtout, comment continuer à regarder l’humain dans ce qui n’en a plus l’apparence ? Si cette série fonctionnera pour les amateurs de frissons, elle est davantage une plongée dans les ténèbres de la conscience. Elle dérange parce qu’elle montre ce que chacun voudrait ignorer. Le mal n’est pas toujours spectaculaire, il peut naître dans la banalité d’une chambre close, dans le silence d’un cœur qui ne sait plus aimer.

Monstre : L’Histoire d’Ed Gein est certainement une expérience. Une descente dans les ténèbres où chacun, croyant ou non, est confronté à la question du mal et de la compassion. À voir avec précaution, mais aussi avec le courage de regarder en face ce que le mot “monstre” peut dire de nos sociétés, de notre monde.