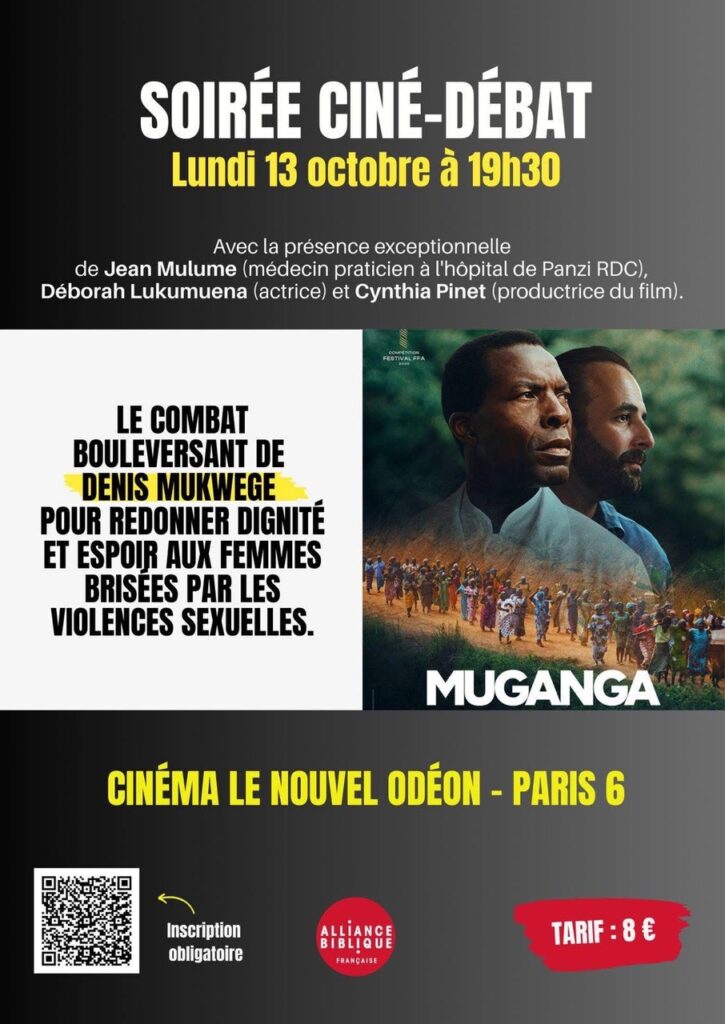

« Muganga, celui qui soigne », un film de Marie-Hélène Roux avec Isaach de Bankolé, Vincent Macaigne, Manon Bresch, Babetida Sadjo & Déborah Lukumuena

Synopsis : Au cœur de l’Afrique centrale, Denis Mukwege, médecin congolais et futur Prix Nobel de la paix, soigne – au péril de sa vie – des milliers de femmes victimes de violences sexuelles. Sa rencontre avec Guy Cadière, chirurgien belge, va redonner un souffle nouveau à son engagement. Ensemble, ils vont opérer à quatre mains, portés par la force des femmes.

L’interview d’Isaach de Bankolé et Vincent Macaigne

Jean-Luc Gadreau : Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer dans ce projet ?

Isaach de Bankolé : Quand j’ai lu le scénario, j’ai trouvé qu’il était à la fois bien écrit et profondément humain. C’était une histoire forte, une question d’engagement. Pour moi, c’était une aubaine et un défi que je ne voulais pas laisser passer. Marie-Hélène Roux m’a fait confiance, et j’ai saisi l’occasion.

Vincent Macaigne : Moi, ce qui m’a frappé dès la lecture, c’est que le scénario était très bon. Ce récit rendait proche une réalité que j’avais toujours perçue de loin. Le cinéma a cette force-là : transformer un sujet en une histoire que l’on peut s’approprier. Le scénario ouvrait la possibilité d’un vrai film de cinéma, pas uniquement un film « à sujet ». Et savoir qu’Isaach était déjà engagé m’a rassuré. C’est un grand acteur.

Incarner sans imiter

JLG : Isaach, comment aborde-t-on un rôle aussi emblématique que celui du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, homme de foi ?

IDB : Nous avons beaucoup travaillé en amont avec Marie-Hélène, notamment à partir d’archives, de photos, de vidéos. Elle m’a transmis beaucoup d’éléments et nous échangions par zoom. Mais il n’était pas question d’imiter. Nous étions d’accord là-dessus. J’avais donc besoin de rencontrer le docteur pour aller au-delà de l’image publique : découvrir son rapport intime, ses gestes quotidiens, ses paroles. Cette rencontre a donc eu lieu et m’a véritablement libéré, me permettant d’incarner le personnage de l’intérieur.

Sa foi, sa générosité, sa force intérieure

JLG : Qu’est-ce qui vous a marqué dans cette rencontre ?

IDB : Sa foi naturellement, sa conviction, sa générosité. C’est un homme d’une force intérieure rare. Nous avons passé deux heures ensemble, il m’avait invité à manger. J’avais beaucoup de choses à lui demander et, finalement, je lui ai posé deux ou trois questions et je l’ai surtout écouté me parler. AU moment de se séparer, il m’a donné sa bénédiction, c’était important pour moi, et j’ai senti alors que je pouvais avancer sereinement.

JLG : Et vous Vincent ? Là aussi, un personnage réel, vivant ?

VM : Moi aussi j’ai rencontré le docteur Guy-Bernard Cadière. Ce qui m’a frappé, c’est son humour, sa vitalité. Il nous a montré ses gestes opératoires, à moi et Manon Bresch (qui joue le rôle de Maïa Cadière) avec beaucoup d’humilité. J’ai pu même assister à une opération. Il insiste toujours sur l’importance de l’amitié avec Denis Mukwege, plutôt que sur son propre rôle de “héros”. Et il rappelle que Panzi n’est pas seulement un lieu de souffrance, mais aussi de vie et de joie.

La fiction, un chemin de soin

JLG : Le film aborde un sujet extrêmement difficile. Est-ce que le cinéma peut, d’une certaine manière, conduire à soigner ?

VM : Oui, je crois que la fiction a ce pouvoir. En donnant une dimension de cinéma, en passant par la fiction… ici on est presque également dans un film d’aventure autour de deux médecins, on comprend mieux leur combat. Le film existe comme une histoire qui nous habite.

IDB : Je suis du même avis que Vincent. Et j’ajouterai qu’une bonne fiction est le chemin le plus court pour se regarder dans le miroir. Elle nous confronte à notre propre humanité.

La réception du public

JLG : Comment le public réagit-il aux projections ?

VM : À chaque projection, je vois les spectateurs bouleversés. Beaucoup sont en larmes. Et ce qui me frappe, c’est que cela touche toutes les générations, des plus jeunes aux plus âgés.

IDB : Cela montre que le public est capable d’accueillir ce type d’histoires fortes. On sous-estime parfois la capacité des gens. Là on voit que ça fonctionne pour tout le monde. Le film est réussi parce qu’il est maîtrisé sur le plan cinématographique. Marie-Hélène Roux a fait un grand film, pas seulement un film à sujet. Il existe beaucoup de films « à sujet », mais pas toujours réussi. Là c’est très fort. Quand je l’ai vu totalement terminé au Festival d’Angoulême j’ai été vraiment très touché. Il n’y a pas de déchets dans ce film ! Et puis, c’est un récit choral, où chaque voix compte : les médecins, les femmes, l’hôpital tout entier. Les femmes jouent un rôle très important dans cette histoire évidemment.

VM : Oui, pour moi, le vrai sujet du film, c’est l’hôpital Panzi. Un lieu de drames, mais aussi de rires, de danses, de vie.

La dimension spirituelle

JLG : Le docteur Mukwege est aussi pasteur. Cette dimension spirituelle vous a-t-elle inspirés ?

IDB : Oui. Cela m’a rappelé d’ailleurs une expérience personnelle : à 16 ans, ma petite amie est tombée enceinte. Nous étions deux adolescents perdus. Je devais partir en France pour étudier. La solution unique semblait être d’avorter. Ma mère, grande croyante, s’y est opposée fermement : « Il n’est pas question d’avorter, c’est Dieu qui a donné cet enfant ! Nous allons nous en occuper » Finalement, l’enfant est né, même s’il est mort, hélas, un an plus tard. Ce n’est pas évidemment pas comparable aux femmes violées que soigne Mukwege, mais c’était aussi une situation de non-choix. La foi, la volonté, tout cela entre en jeu. Mukwege vit ce dilemme au quotidien : comment accompagner quand la vie elle-même s’impose à nous ?

VM : Ce qui est beau aussi, c’est que Denis Mukwege est profondément croyant, tandis que Guy Bernard Cadière est profondément athée.

IDB : Il y a d’ailleurs une scène où tout cela apparait clairement. Un vrai combat verbal, pugilistique dirais-je.

VM : Et pourtant, leur amitié repose sur une humanité partagée. On peut être très différents et, malgré tout, unis par une même exigence morale et un même combat. C’est un vrai enseignement, un témoignage qui nous est donné là.

Le mot du docteur Denis Mukwege

Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager mon histoire, et l’histoire de l’Hôpital de Panzi, à travers ce film. Le monde est resté trop silencieux face à ces souffrances, et j’espère que ce film ouvrira les yeux et impulsera un changement.

Dr Denis Mukwege

Le mot du docteur Guy-Bernard Cadière