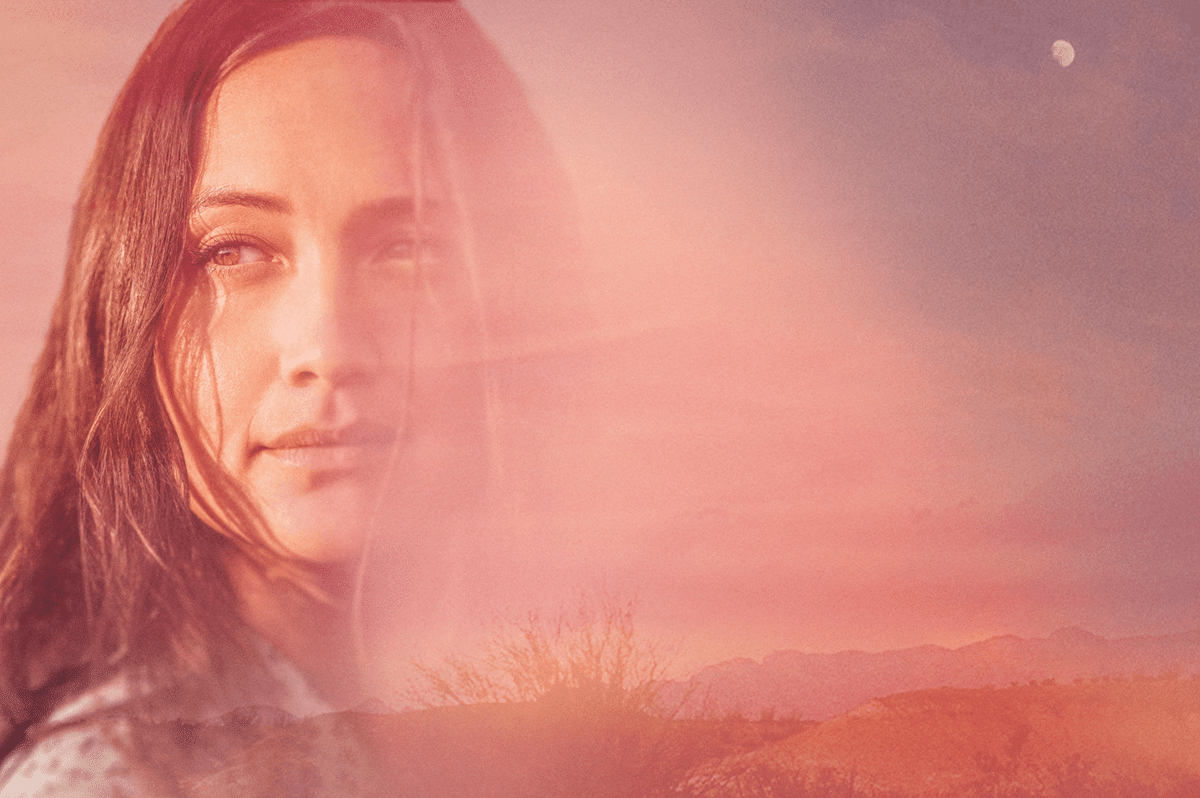

En 1987, trois ans après avoir été présentée comme la « reine du rock chrétien » par Harper’s Magazine, Leslie Phillips chantait ces paroles : « Tu m’enfermes / avec tes attentes / Relâche la pression avec laquelle tu m’as étouffée / Je ne peux plus respirer ».

Cette chanson figurait sur son album intitulé The Turning (Le tournant), dont le titre évoquait sa décision de franchir les limites que lui imposait l’industrie musicale chrétienne. Le succès était pourtant là et ses albums se vendaient extrêmement bien, jusqu’à 200.000 exemplaires, et elle parcourait les États-Unis, se produisant dans des églises, de grandes salles de spectacle et des festivals. Cet album, The Turning, avait été produit par T-Bone Burnett, un musicien et producteur qui avait travaillé avec des sommités du rock comme Bob Dylan, Roy Orbison, Elvis Costello et Los Lobos. Leur collaboration a impressionné les critiques en dehors de la musique chrétienne.

Phillips quittera la scène musicale chrétienne, un monde dans lequel elle était devenue de plus en plus mal à l’aise. Comme elle l’a rappelé au magazine Billboard, elle « voulait explorer la spiritualité, pas faire de la propagande pour Dieu ». Elle a précisé dans un communiqué de presse de Virgin : « J’étais assez naïve pour penser que je pouvais parler de questions spirituelles dans mes chansons au sein de l’église. Je voulais poser des questions, repousser les limites, et ils voulaient que je dise que j’avais trouvé toutes les réponses… Je ne pense pas que la vie soit aussi simple. La vraie spiritualité est bien plus grande que cela. »

Deux ans plus tard, Phillips réapparaît sous son surnom d’enfance, Sam, et se présente au grand public comme une artiste pop avant-gardiste dont l’imagination pourrait la qualifier de cinquième Beatles sur le tard.

En l’espace de trois albums (The Indescribable Wow, Cruel Inventions et Martinis and Bikinis), elle devient la coqueluche des critiques, et ses textes intelligents sur l’amour, la politique, la foi et le désir montrent clairement que son époque de « pop star pour Jésus » est révolue. Après une collection de best-of (Zero Zero Zero) et quatre autres albums (Omnipop, Fan Dance, A Boot and a Shoe, Don’t Do Anything), Phillips continue sa vie d’artiste alternative, de tourner pour le cinéma, de se renouveler sans cesse, d’innover dans la production de ses albums et de défier les attentes.

Elle a joué le rôle de la petite amie de Jeremy Irons, une terroriste allemande, dans Une journée en enfer, a joué son propre rôle dans le film de Wim Wenders, The End of Violence. Au cours de sa carrière, elle a collaboré avec Bruce Cockburn, Elvis Costello, Jimmy Dale Gilmore, Marc Ribot, Van Dyke Parks et T-Bone Burnett. L’un des aspects les plus constants de l’œuvre de Phillips est sa qualité littéraire ; les auditeurs avertis trouveront toute une bibliothèque d’allusions dans ses chansons. Le site internet All Music Guide écrit que Phillips « ne se contente jamais des vapeurs de ses influences, mais les retourne et leur donne une nouvelle vie ».

Je vous invite ici à lire quelques extraits d’une interview magistrale donnée au journaliste Jeffrey Overstreet, pour le magazine culturel-artistique américain Image.

L’entretien date déjà de quelques années, mais il nous donne de bien comprendre le cheminement atypique de cette grande et inspirante artiste.

En 1994, Jeff Giles de Newsweek a écrit que vous aviez commencé à étudier la philosophie et la religion à l’âge de quatorze ans. Et dans les interviews que vous avez accordées à CCM Magazine vers la fin de votre carrière musicale chrétienne, vous citiez Lewis et Chesterton avec aisance. Leur influence a-t-elle joué un rôle dans votre décision de changement de carrière ? D’autres auteurs ont-ils influencé ce choix ?

Sam Phillips : Il est difficile d’être précis sur les influences. Je crois toujours que les influences sont absorbées et qu’elles se manifestent ensuite de la manière la plus étrange, probablement jamais de la manière dont vous l’auriez voulu ou prévu. Elles vous influencent simplement. Beaucoup de ces auteurs que je citais au début étaient comme les barreaux d’une échelle. J’avais traversé une période très confuse et difficile, et je devais m’accrocher à quelque chose. On m’a mis dans une position où j’étais censé vivre ma vie comme un exemple pour les autres. Il y avait tellement de pression pour être – pas exactement parfait, mais une version très bizarre de la perfection. Alors, quand la liberté est arrivée, ça a été un tel soulagement. Je me suis accroché à ces écrivains, surtout Thomas Merton. C’est le seul, à l’époque, qui ait trouvé une résonance totale.

Qu’est-ce qui vous a attiré vers Merton ?

SP : Merton a tellement évolué après ses premiers livres. Je peux m’identifier à son évolution et à l’endroit où il est arrivé. Je ne me sens pas obligé d’adhérer à un certain régime, une certaine routine ou un certain dogme. La plupart des gens que je rencontre après les spectacles et qui veulent vraiment parler sont passés par le même genre de chose. Ils ont commencé par le fondamentalisme et sont partis à la recherche de quelque chose de plus, d’une spiritualité plus grande. C’est comme la vision de Pierre, dans la Bible, quand le drap descend du ciel et qu’il y a toutes ces choses dessus qui étaient interdites dans l’Ancien Testament. Et la révélation que Dieu lui a donnée était la suivante : « Tu vois toutes ces choses ? Vas-y, mange ! C’est bon, c’est un nouveau temps. » C’est ce que je ressens à propos du christianisme. C’est une métaphore pour moi. Dieu est plus grand que tout cela, plus grand que la doctrine, que le dogme. Ces choses vont tomber. Dieu va survivre à toutes les institutions et à tous les pièges.

Vous devez admettre que parler d’un livre comme Orthodoxie de Chesterton n’est pas un comportement habituel pour une pop starlette protestante. Quand cette curiosité intellectuelle a-t-elle commencé en vous ?

SP : Ça a commencé à l’âge de dix ou onze ans. Mon père est un grand lecteur. Il aimait aller à la bibliothèque, dans les librairies. Je l’accompagnais et je fouillais partout. Ma mère était presbytérienne, et j’étais allé à l’église avec elle, et au catéchisme, mais ça ne collait pas vraiment. Je n’étais pas intéressé. À onze ans, j’ai trouvé ce livre fou. C’était une sorte de positivisme, mais avec une touche chrétienne, l’idée étant que, si vous louez Dieu dans chaque situation, reconnaissant pour tout ce qui vous arrive, les choses changeront grâce à cette attitude. L’auteur a décrit ses expériences où des désastres se produisaient et où il se disait simplement : « Bon, d’accord, Dieu sait ce qui est le mieux, je vais être reconnaissant pour cela. Je vais quand même louer Dieu. » Puis ces choses folles et miraculeuses lui arrivaient. J’étais fasciné. Ce christianisme, ce système de croyance changeait la vie de cette personne. J’ai été accrochée à partir de ce moment-là. Puis les pentecôtistes locaux (ou une sorte de ‘istes’) tenaient une réunion régulière, à quelques rues de chez moi, et faisaient leur truc, et je suis allé voir ça. J’étais intriguée par des organisations para-ecclésiales comme Calvary Chapel à Costa Mesa, en Californie, qui était un mouvement de jeunes s’appuyant sur la contre-culture. Il y avait des concerts gratuits. Tout était basé sur une invitation à la fin à devenir chrétien.

Vous avez donc fait ce voyage par vous-même. Votre famille ne vous y a pas amené.

SP : C’était vraiment mon propre truc. Quand j’ai commencé à dix ans, j’étais plutôt seul, je lisais et j’assemblais des morceaux. Quand j’étais au collège, dans un groupe de jeunes de l’église presbytérienne locale, deux étudiantes à l’université sont devenues comme des grandes sœurs pour moi et m’ont pris sous leur aile. Nous sommes allées à Calvary Chapel et sur certains de ces événements. Nous explorions cette sous-culture. J’ai trouvé mon chemin dans le mouvement d’églises Vineyard, où j’ai rencontré Bob Dylan et pas mal de stars d’Hollywood. T-Bone était aussi là, même si je ne le connaissais pas à l’époque. J’ai vécu un parcours intéressant en tant que jeune avant de passer mon bac, en entrant en contact avec tous ces personnages. À cette époque, beaucoup se tournaient vers le christianisme, beaucoup de gens qui depuis ont quitté l’Église. C’était une époque étrange, et il est difficile d’expliquer cela aux personnes qui connaissent le fondamentalisme aujourd’hui, qui voient l’Église très politique, l’Église très « voyante » et les télévangélistes. Il s’agissait plutôt d’une lame de fond. J’ai toujours pensé qu’il serait intéressant d’écrire un livre sur cette époque. C’était une belle époque dans l’Église. Peu de gens parviennent à comprendre la différence entre ce qui se passait alors et ce qui se passe maintenant.

Vous avez dû ressentir une certaine tension en connaissant le succès dans ce milieu de la musique chrétienne contemporaine, très normatif, alors que les auteurs qui vous fascinaient et vous inspiraient étaient clairement en dehors des lignes.

SP : Des choses se passaient simultanément dans ma vie. Je lisais davantage, je rencontrais des gens qui avaient la foi mais qui n’étaient pas impliqués dans l’Église. Et puis ma maison de disques exigeait de moi ce que je considère être de la malhonnêteté, disant des choses bizarres comme : « Cette chanson a l’air un peu trop sexy. On ne sait pas pourquoi, mais il faut que tu la changes. Mais on ne sait pas comment tu es censé la changer. » À ce moment-là, c’est devenu ridicule. J’ai dit : « C’est ridicule. Je ne vais pas continuer avec cette étiquette. » Au début, ils étaient énervés et ont dit : « Tu dois le faire. Tu es sous contrat. » Je vendais assez bien pour eux pour qu’ils ne veuillent pas me laisser partir. Mais j’ai dit, « Il y a une clause morale dans mon contrat. Et tu sais quoi ? J’ai couché avec quelqu’un avec qui je ne suis pas mariée. Et je n’ai pas honte de le dire à qui que ce soit. Et je le ferai. » Ils ont dit, « Ok alors, tu es libre de partir. » Ce fut aussi stupide que ça ! Mais c’était une bonne séparation, nécessaire. Le label et l’Église que je fréquentais à l’époque s’inquiétaient de voir cette jeune fille parler de christianisme et ne pas toujours suivre la ligne, sortir du cadre et échapper à leur contrôle. J’ai aussi, pourtant, des histoires belles et folles sur certaines des personnes marginales que j’ai rencontrées dans les organisations para-ecclésiales – d’anciennes groupies, d’anciens trafiquants de drogue, et un type, par exemple, qui avait fait de la prison et qui avait maintenant un ministère dans les prisons. Il y avait tant de gens étonnants et hauts en couleur pour lesquels j’ai beaucoup d’affection – beaucoup d’êtres humains vraiment bons qui étaient profondément imparfaits, qui essayaient d’avoir une sorte de spiritualité, d’aider les gens, de changer le monde à leur manière. Ce fut donc une décision compliquée de partir, et une période très compliquée pour moi.

Lisez-vous toujours Chesterton et Merton ? Y-a-t-il d’autres personnes qui vous ont réconforté ou inspiré en cours de route ?

SP : Malcolm Muggeridge… Son écriture était vraiment belle pour moi. Je ne l’ai pas lu depuis un certain temps, mais il est l’un des écrivains les plus logiques, les plus éloquents, les plus intelligents et les plus brillants qui soient. Il a contribué à me donner de la clarté. Dernièrement, je me suis sentie plus proche d’Alice Waters (restauratrice américaine. Fondatrice de Chez Panisse, célèbre restaurant de Berkeley, en Californie, elle est également connue pour son engagement militant en faveur d’une alimentation et biologique et locale). Avant de se lancer dans son voyage culinaire, alors qu’elle était très jeune, elle a travaillé pour une campagne politique et a été désillusionnée lorsque son candidat n’a pas gagné. Alors elle a dit quelque chose comme « Je vais créer mon monde ». J’ai adoré ça, parce qu’elle l’a vraiment fait. Elle a changé la cuisine. Elle a changé la façon dont nous mangeons et la façon dont nous pensons à la nourriture. Je pense que Chesterton et certaines de mes premières lectures sont un peu plus éloignés de moi maintenant. Plus tard, j’ai suivi la direction d’Alice Waters… créer mon propre monde et faire la musique que je veux, faire des choses qui sont intéressantes pour moi. Je n’ai pas abandonné la logique, l’éloquence et la réflexion d’écrivains comme Chesterton, mais je me suis davantage intéressé aux images et aux choses au-delà des mots. J’ai toujours le sentiment que la musique est beaucoup plus grande que ce sur quoi je finis par écrire. J’aspire toujours à y arriver, à faire mieux. Je m’intéresse maintenant à des écrivains plus imaginatifs comme Henry Miller, et à certains poètes. Jean Giono a pris une place si importante dans ma vie. Lorsque je traversais mon divorce, je lisais Le Hussard sur le toit de Jean Giono, qui est une si belle métaphore de quelqu’un qui se sent seul et déconnecté, mais qui trouve un beau point de vue sur le toit, en regardant les choses de haut. Même si cette personne est isolée, elle trouve une grande perspective dans cette douleur et cette folie de devoir vivre sur un toit.

Certains déduiront que, puisque vous partagez l’appréciation de Merton pour le Zen et que votre foi vous permet de voir les mérites d’autres traditions, vous finirez par conclure que toutes les religions disent la même chose.

SP : Thomas Merton n’a jamais dit que toutes les religions se valent. Il y a un gros problème à dire « Je crois en toutes les religions », parce que c’est impossible. Comment pouvez-vous concilier toutes les religions ? Elles sont très différentes, et vous ne sauriez évidemment pas de quoi vous parlez. Je pense que ce que Merton exprimait était plus proche de ce que je ressens : il embrassait la partie mystique de chaque religion et croyait que ces petits coins étaient connectés. Et je le crois aussi. La Bible dit que nous voyons comme à travers un miroir. Nous n’avons peut-être pas tous les faits et toutes les doctrines exactes, mais je ne suis pas sûr qu’en fin de compte, ce soit l’essentiel. Si nous ratons quelques points, je crois que tout ira bien…

Dans votre parcours d’écrivain, vous vous êtes éloigné des tendances didactiques et prescriptives de la pop chrétienne pour entrer dans un domaine plus littéraire. Dans la chanson « Five Colors » vous dites : « J’ai essayé, je ne peux pas trouver refuge dans l’angle / Je marche sur le mystère de la courbe. » Il semble que votre attirance pour le fantastique et la poésie ait influencé non seulement vos intérêts mais aussi votre méthode d’exploration. Vos textes sont devenus plus difficiles, exigeant davantage de l’auditeur.

SP : Je n’ai certainement pas l’intention d’exiger des choses de l’auditeur. Pour moi, si j’essaie de dire aux gens ce qu’ils doivent croire ou leur dire ce qui est bien, cela les épuise beaucoup plus que d’ouvrir la chanson et de leur permettre d’être frappés par une image. Une femme m’a dit récemment qu’elle aimait mon titre Fan Dance parce qu’elle jouait comme un film dans sa tête, il y avait tellement d’images. J’adore cela. C’est exactement ce que je voulais. Je préfère emmener quelqu’un dans un monde, de sorte que lorsque la musique s’arrête, il ne sait pas exactement où il est allé, mais il sait qu’il a été transporté. Même s’il s’agit d’une petite chose, d’une chose brève, d’une chose que vous ne pouvez pas expliquer, au bout du compte, cela nous aide à changer et à grandir, à aimer et à nous inspirer pour aller de l’avant.

Quels sont les écrivains qui retiennent votre attention en ce moment ?

SP : Je suis complètement tombée amoureuse de Gaston Bachelard, qui a notamment écrit La poétique de l’espace et La poétique de la rêverie. Je l’adore absolument. Si vous ne l’avez pas lu, je vous conseille de commencer par La poétique de l’espace. Je pense que vous trouverez dans ce livre une inspiration sans fin. Il était très ambitieux dans son analyse de la poésie, et c’est un poète et un rêveur lui-même. Il parle, par exemple, de la façon dont vous retournez dans vos rêves à la maison de votre enfance, de ce que cela signifie d’y penser encore et de la façon dont elle vous a affecté. Vous dites : « Je suis retourné dans la maison de mon enfance et elle était si petite » ou « Ce n’est pas comme dans mes souvenirs ». La maison de ma grand-mère me semblait comme dans Narnia, infiniment grande, et nous y entrions pour jouer à toutes sortes de jeux. Mais quand on y retourne, on se dit : « C’est si petit. Comment avons-nous pu tenir ici ? Comment pouvions-nous imaginer des choses ici ? »

Il y a tellement de forces et d’influences différentes qui se meuvent à travers vos chansons – des références à vos lectures, vos relations et vos expériences avec la religion et l’industrie du disque. Qu’en est-il de votre famille ? Vos parents ont-ils eu quelque chose à voir avec votre curiosité intellectuelle et votre aversion pour, comme vous les appelez, « les dents métalliques des règles laides » ?

SP : Ma mère et mon père ont choisi des vies et des professions qui étaient en quelque sorte classiques et modestes. À l’époque, il semblait très « américain » et logique que la meilleure façon d’avancer dans la vie était d’avoir des enfants, de rester au même endroit et de trouver un bon emploi. Mais j’ai toujours eu l’impression que ça ne convenait à aucun d’entre eux. Ils avaient tous deux des côtés sauvages. Je ne suis pas sûre que cela ne se soit jamais manifesté chez ma mère. Elle gardait les choses à l’intérieur et était capable de s’en tenir à la structure. Mon père a eu quelques moments où il a agi « en dehors de la boîte ». Mais j’ai toujours eu l’impression qu’ils n’ont jamais pu être vraiment qui ils étaient vraiment. Ils semblaient comme avoir une double vie : celle qu’ils menaient et celle qu’ils voulaient. Peut-être qu’ils n’avaient tout simplement pas le courage. Ou, en fin de compte, peut-être qu’ils ne pensaient pas que cela en valait la peine, ou que c’était responsable, ou logique, à cause de ce qui était américain ou de ce qui était accepté. Je ne sais pas comment cela a affecté ma vie. Ils m’ont donné beaucoup d’amour et d’encouragement, et malgré leurs défauts et leurs préjugés, ils voulaient que je réussisse et que je sois heureuse. Les gens disent que l’enfant du milieu est toujours négligé, mais j’avais l’impression de me démarquer et d’attirer peut-être trop d’attention. Je pense que mon frère et ma sœur ressentent la même chose. Je ne suis pas sûre de comprendre encore aujourd’hui comment mes parents m’ont façonnée, mais cela pourrait changer plus tard.

Elvis Costello, Tom Waits et Peter Buck ont tous cité votre album « Martinis and Bikinis » parmi leurs disques préférés. Alison Krauss et Robert Plant ont repris votre « Sister Rosetta Goes before Us », et c’est d’ailleurs le morceau le plus connu de leur album de duos « Raising Sand ».

SP : S’il y a une chose qui me tient à cœur à ce stade de ma vie, c’est bien d’écrire des chansons. Je n’ai même pas forcément l’intention de les chanter. Je vais vous dire, quand j’ai vu Alison chanter « Sister Rosetta » en direct, c’était comme si je voyais cette chanson sortir et avoir sa propre vie. Comme un enfant qui part à l’université, elle a fait son nid. Ça m’a dépassé. C’était une si belle récompense. J’ai ressenti le même genre de chose une fois en regardant un tableau de Jackson Pollock au Musée d’art moderne. Ça m’a remué, et j’ai senti que le tableau était vivant. Je me suis dit : « Comment ce type a-t-il pu faire ça ? Il est mort, et pourtant cette peinture me saisit. C’est clairement vivant. » C’est ce que je ressens de plus fort : Je veux que les chansons me dépassent, qu’elles ne restent pas coincées avec ma voix et mes versions. Je veux qu’elles aient leur propre vie, qu’elles aient un sens pour quelqu’un dans vingt, trente, quarante ou cinquante ans. C’est ce que j’ai ressenti pour « Sister Rosetta Goes before Us » lorsque j’ai entendu Alison la chanter. C’était un moment amusant ; pas un moment de fierté, juste un soulagement, un moment de paix, un sentiment de : « oh, enfin. J’ai chanté ces chansons pendant si longtemps, et l’une d’entre elles est enfin sortie de prison. Elle est sortie de l’immeuble. Elle a pu s’envoler… »

Interview originale et en totalité : https://imagejournal.org/article/conversation-sam-phillips