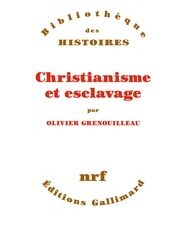

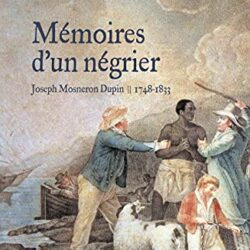

L’historien Olivier Grenouilleau vient de publier deux nouveaux livres, « Christianisme et esclavage » et « Mémoires d’un négrier ».

D’un pied sur l’autre, en certaines circonstances, Olivier Grenouilleau paraît se balancer. Non qu’il hésite sur la conduite à tenir ou sur les idées qui le taraudent. Non : il offre à sa constance un moment de répit. Le temps de se laisser porter par un verre de vin d’Anjou, par les sourires de la Maine, par une cache troglodyte où manger des reines-claudes. Par quel chemin a-t-il choisi l’esclavage pour champ d’étude ? On parierait que cela remonte à l’enfance : au creux d’un livre des années soixante – aux visages expressifs, aux à plats de couleurs mats, aux récits bruts– il aurait pu découvrir cette abomination, prendre conscience que la cour de récréation n’était qu’un laboratoire, et se donner pour ambition de percer le mystère de l’injustice universelle. Peut-être cela fut-il moins romanesque? Toujours est-il que l’agrégé d’Histoire a pris pour sujet de thèse « L’argent de la traite » et qu’il a suivi ce chemin sans discontinuer.

Plutôt que de détourner le regard, il faut poursuivre la lecture, parce qu’ainsi nous comprenons que ces gens n’étaient pas horribles bien qu’ils se livrassent à cette affreux commerce. Ils avaient même des lectures…

« A la fin du siècle, on peut ainsi être un armateur plus ou moins « éclairé» et pratiquer la traite, explique Olivier Grenouilleau dans le texte accompagnant ces mémoires. Certains commencent, il est vrai à se poser plus de questions, mais elles sont rapidement évacuées. Et, à La Rochelle, ceux allant trop loin en ce sens sont peu à peu écartés de la société négociante.»

Voilà qui nous invite à la vigilance et l’humilité pour aujourd’hui. C’est aussi l’une des grandes leçons de ce savant, qui nous encourage à ne pas prendre l’histoire pour une machine à songes.

Olivier Grenouilleau pourtant demeure un grand rêveur. Mais il réserve cette part de lui-même à la Petite Reine, avec laquelle, en équipe, il parcourt les chemins du Maine-et-Loire, à ses amis – sous la tonnelle de son jardin de cocagne– et surtout, bien sûr, à son épouse et sa toute jeune fille. Il suffit qu’il prononce leur nom, mieux encore qu’elles soient près de lui, pour que cet homme inquiet recouvre la confiance en l’être humain. D’un pied sur l’autre il paraît se balancer, mais c’est enfin de bonheur et de sérénité.