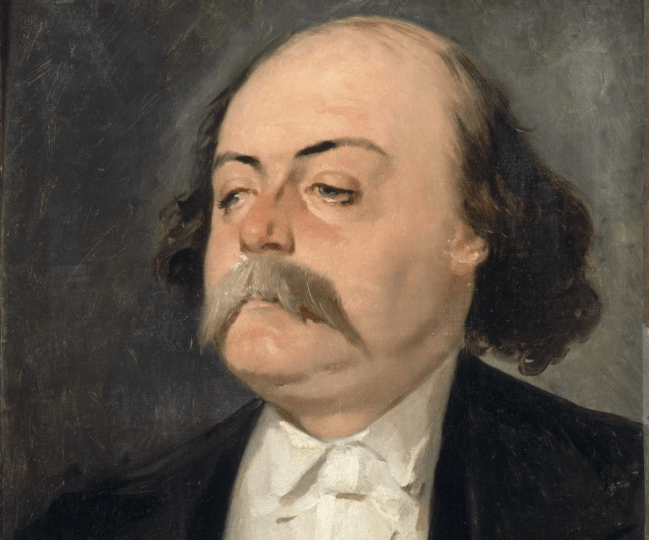

Deux siècles déjà. Le bicentenaire de la naissance de Flaubert, à n’en pas douter, suscitera les éloges avec plus de chaleur que d’autres anniversaires. Est-il adulé, ce ronchon formidable ? Aimé, plutôt. Pour ses défauts d’abord, qui révèlent une difficulté d’être à faire passer Cocteau pour un homme tranquille. Pour sa modernité surtout. Quand les fondateurs du grand roman de France- Honoré, Victor et consorts- édifiaient les générations futures en décrivant les ambitions voraces ou l’héroïsme exalté de personnages hors du commun, lui se contentait de saisir la misère morale et la médiocrité de son temps. Les naturalistes auraient plus tard un souci du trivial à vous tirer des larmes. Lui se tenait à distance, armé d’un bon sourire où se lisait la tristesse, musicien des mots cherchant l’agencement parfait du sens et des sons. De là vient sa puissance.

Un fils de chirurgien ne saurait voir, dès son plus jeune âge, des agonisants cracher le sang, des cadavres s’amonceler près de sa chambre, et s’en laisser compter sur les charmes du sablier qui s’écoule. « Depuis que nous nous sommes dit que nous nous aimions tu te demandes d’où vient ma réserve à ajouter « pour toujours », écrit Gustave à Louise Colet le 6 août 1846. Pourquoi ? C’est que je devine l’avenir, moi. C’est que sans cesse l’antithèse se dresse devant mes yeux. Je n’ai jamais vu un enfant sans penser qu’il deviendrait vieillard ni un berceau sans songer à une tombe. La contemplation d’une femme nue me fait rêver à son squelette. C’est ce qui fait que les spectacles joyeux me rendent tristes et que les spectacles tristes m’affectent peu. »

La foi n’est pas son affaire : son père était athée, sa mère a cessé de croire le jour où, justement, son mari mourut. Mais n’allons pas conclure à l’esprit sectaire. « Flaubert n’est pas l’ennemi de la religion, note encore Michel Winock, il la respecte comme un sentiment naturel, comme un fait sociologique et anthropologique, mais le monde lui paraît si horrible qu’il ne peut concevoir son origine divine. Au fond, il accorde plus de crédit au diable.»

Avec un tel pédigrée, l’écrivain semble très éloigné du protestantisme. Deux éléments pourtant révèlent, à défaut d’un cousinage, une affinité de regard. Une furieuse détestation de la bêtise pour commencer. Flaubert jamais ne juge, instruit du fait que la bêtise est universelle, mais se moque à-tire-larigot. Son Dictionnaire des idées reçues, prolongement de Bouvard et Péuchet– deux œuvres posthumes, hélas inachevées- rassemble des banalités qui font rire. « Impératrices : toutes belles » ; « Incendies : un spectacle à voir. » « Jansénisme : on ne sait pas ce que c’est, mais il est très chic d’en parler » ; « Prose : plus facile à faire que les vers ». A cela bien sûr il faut ajouter la quête inlassable du sublime par un travail de titan. Certes, on n’ira pas prétendre que tous les fous de labeur sont des disciples de Calvin. Mais cet alliage de la besogne et de la recherche du Beau touche un point sensible de notre culture.

En quelques pages admiratives, Michel Winock analyse la méthode suivie par Flaubert: la traque des répétitions, des assonances, le souci de la forme, la constante prospection du Vrai. Le géant de Croisset ne fut pas d’emblée compris. Le triomphe de Madame Bovary, le succès des Trois contes, encadrent d’immenses douleurs publiques et critiques. Il n’en reste pas moins que la postérité lui a rendu justice. «Vérité, impersonnalité, ascèse du styliste, regard ironique sur le monde sont devenus des critères de création» souligne Michel Winock.

Aujourd’hui, la lecture de Flaubert est devenue le talisman que l’on s’échange, entre amoureux des sortilèges. Il suffit d’un incipit pour aller loin: « C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar. Les soldats qu’il avait commandés en Sicile se donnaient un grand festin pour célébrer le jour de la bataille d’Éryx, et comme le maître était absent et qu’ils se trouvaient nombreux, ils mangeaient et ils buvaient en pleine liberté. » De surcroît, qui n’a pas murmuré, par un après-midi de printemps, comme pour lui-même, à l’approche de l’être désiré: « Ce fut comme une apparition : Elle était assise, au milieu du banc, toute seule ; ou du moins il ne distingua personne, dans l’éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu’il passait, elle leva la tête ; il fléchit involontairement les épaules ; et, quand il se fut mis plus loin, du même côté, il la regarda. Elle avait un large chapeau de paille, avec des rubans roses qui palpitaient au vent derrière elle. Ses bandeaux noirs, contournant la pointe de ses grands sourcils, descendaient très bas et semblaient presser amoureusement l’ovale de sa figure. Sa robe de mousseline claire, tachetée de petits pois, se répandait à plis nombreux. Elle était en train de broder quelque chose ; et son nez droit, son menton, toute sa personne se découpait sur le fond de l’air bleu. » Flaubert, ou l’éternité de la littérature.