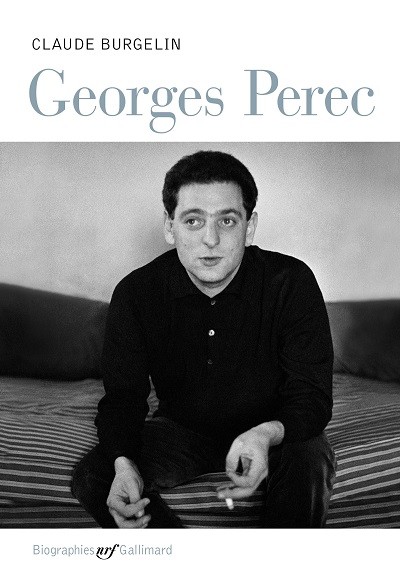

Pour beaucoup, Georges Perec a la réputation d’un écrivain difficile ou bien, ce qui revient au même, à ce point joueur qu’il égare ses lecteurs. Il est vrai qu’un lipogramme, un palindrome, une forêt de références, peuvent inquiéter qui n’est pas familier des jeux de langage. Mais Georges Perec est un frère, un ami. Par les contraintes qu’il s’impose, il ne veut pas éblouir, exclure, intimider. Tout au contraire il invite au partage. Sa littérature n’est pas un filtre mais un philtre, une source de sourire, une consolation. Claude Burgelin, professeur émérite à l’université de Lyon, lui consacre une biographie remarquable, intitulée sobrement « Georges Perec » (Gallimard, 432 p. 24 €).

Perec ? Peretz ? Pérec ? Ainsi va le nom des migrants, dont les employés de mairie, par une transcription malhabile, modifient le destin. Le père et la mère de Perec sont pauvres. Ils s’installent dans une rue, lisière qui serpente, appelée Villin. C’est à deux pas, dans une maternité sise rue de l’Atlas, que naît Georges, le 7 mars 1936. Il perd son père en juin 40 pendant les combats – longtemps il dira que l’image de son père est celle d’un soldat ; sa mère l’envoie trouver refuge à Villars de Lans grâce à La Croix Rouge, elle cherche un moyen d’échapper aux rafles, mais elle est déportée à Auschwitz. A la Libération, le petit garçon est adopté par sa tante et son mari.

« L’enfance de Perec est marquée des signes du faux (faux premiers souvenirs, fausses fractures, fausses croyances), écrit Claude Burgelin. Mais une chose est d’être environné de signes mensongers, une autre de se sentir fabricateur de faux. L’enfant des taudis de Belleville se retrouve après guerre dans un appartement du XVIème arrondissement au sein d’une famille cultivée et aisée. Devenu lycéen, il s’adapte comme il peut, parfois difficilement, à ce nouvel environnement. Une métamorphose identitaire spectaculaire a pu faire naître en lui l’angoisse d’être un manipulateur en même temps que la proie d’une fausse histoire, d’être un faussaire parce que survivant, coupable d’avoir survécu. Un état si troublant permet aussi des ouvertures d’intelligence et de ruse. Ce mot de « faussaire » vient brasser ce qui se joue pour lui entre malheur irréparable et façons subtiles d’être imposteur, entre désespoir et orgueil, entre vacillation identitaire et mégalomanie. »

L’œuvre de Perec, par la variété de ses formes, compte parmi les plus originales de notre littérature.

De manière plus ou moins volontaire, plus ou moins consciente, elle est travaillée par l’extermination des juifs d’Europe. Que masque la vie matérielle accumulée du premier roman publié, « Les Choses » ? Le récit virtuose « La Disparition », construit avec des mots dont aucun ne contient la lettre « E », nous demande comment nous pouvons vivre sans « Eux » ? Plus direct encore, « W ou le souvenir d’enfance », parallèle entre les premiers pas dans la vie de l’auteur et le pastiche de la mystique nazie. Même le plus célèbre des livres de Perec, « La Vie, mode d’emploi » peut se lire à l’aune de la Tragédie.

Nous aurions tort de considérer la Shoah comme le sujet des livres de Perec. Disons plutôt que l’« Histoire avec sa grande Hache », pour reprendre une des formules fameuses qu’il inventa, projette sur les pages une lumière particulière. Jamais l’écrivain ne s’est pensé comme spécifiquement juif. Il n’en demeurait pas moins fidèle à ce qui le constituait : son histoire et sa mémoire familiales.

« Sa relation à l’écriture, son attention à ses constituants – leur graphie, leur combinatoire… – sont marquées au plus intime par les mises en réseaux ou en retournements propres aux traditions du judaïsme, analyse Claude Burgelin. Comme l’est aussi sa façon de déplacer et de retourner la manière même de poser des questions. A maintes reprises, ses textes, narratifs ou poétiques, se sont écrits en recourant à une sorte de gematria hébraïque et à ses usages de la numérologie. »

Les premières lignes de « La Vie mode d’emploi » nous le démontrent, Perec éloigne de lui – donc de nous – tout se qui pourrait être mécanique. Il organise avec méticulosité, mais il laisse respirer ses phrases : « Oui, cela pourrait se passer ainsi, comme ça, d’une manière un peu lourde et lente, dans cet endroit neutre qui est à tous et à personne, où les gens se croisent presque sans se voir, où la vie de l’immeuble se répercute, lointaine et régulière. » Le roman va se déployer, mille histoires vont prendre forme, jusqu’à l’infiniment petit – on songe aux motifs imprimés sur un sac de courses. Mais l’accumulation n’est pas la saturation.

L’écrivain nous encourage à regarder le monde, à nous réjouir de ce qui nous semble banal. « Une des séductions les plus sûres de Perec est l’impression, en le lisant, de voir filer hors sentiers battus, une intelligence infiniment mobile, observe Claude Burgelin. Une intelligence claire, usant de mots simples, autant qu’empirique, partant des expériences ou des gestes ordinaires. » Tendre en vérité, Georges Perec était l’enfant de la Loi.