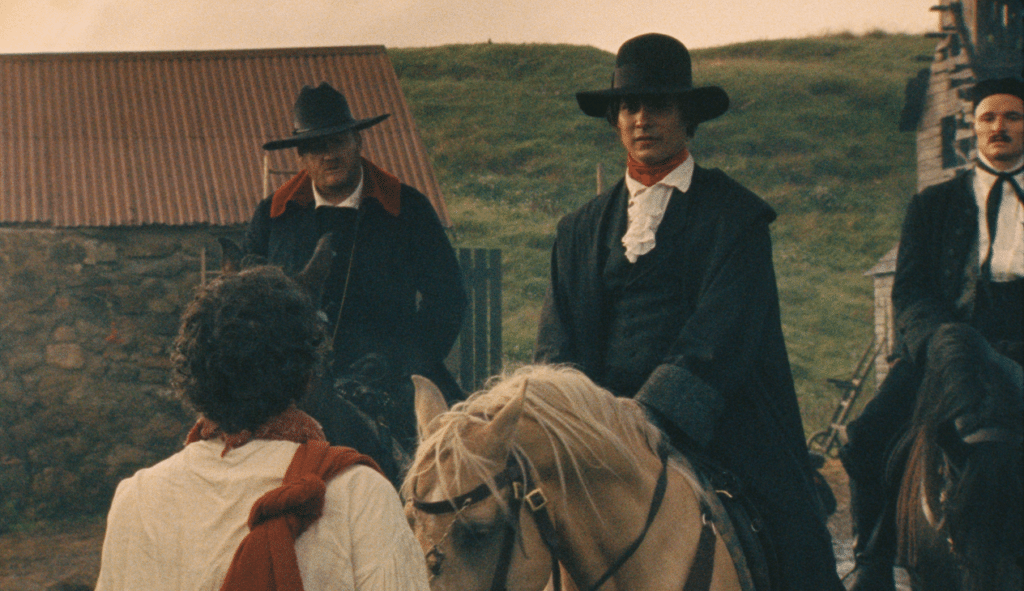

Il y a dans Harvest, le nouveau film de la réalisatrice grecque Athiná-Rachél Tsangári, adaptation du roman éponyme de Jim Crace, quelque chose d’un conte ancien, d’un mythe de la chute. Mais ici, pas de fruit défendu ni de voix divine dans le vent du soir. Le paradis qui se fissure n’a pas besoin d’un serpent : c’est l’homme moderne, avec ses machines et son avidité, qui provoque la perte.

Walter Thirsk, citadin devenu fermier, Charles Kent, seigneur un peu perdu, et les paysans de son domaine coulent tous une existence paisible aux confins d’un Eden luxuriant lorsque se profile la menace du monde extérieur. En sept jours hallucinés, les habitants de ce village sans nom vont assister à sa disparition.

Une existence simple, presque biblique

Au cœur d’un village hors du temps, niché dans un écrin de nature flamboyante, des hommes et des femmes vivent en harmonie fragile. Walter Thirsk, citadin devenu fermier (incarné par un Caleb Landry Jones fascinant de vérité brute), partage avec Charles Kent, seigneur déchu, et une poignée de paysans, une existence simple, presque biblique. Mais l’irruption du monde extérieur – ce qu’on pourrait appeler l’Empire, le Marché, le Progrès – vient dévaster cet équilibre précaire.

Tsangári filme ce qui s’apparente à une disparition avec une intensité presque mystique. À la manière d’un Terrence Malick, elle capte les bruissements du vent, la texture de la terre, le frisson des feuillages.

Chaque plan semble respirer. La lumière, toujours naturelle, enveloppe les corps et les visages comme une bénédiction. Mais cette grâce visuelle ne cherche jamais le confort : Harvest est un film rugueux, presque ascétique, parfois déroutant et certainement questionnant. Il nous parle avec les mains dans la glaise et le cœur battant sous la peau.

Au-delà de sa beauté sensorielle, le film déploie une allégorie puissante : celle d’une création profanée par une logique prédatrice. Ce qui est en jeu ici, ce n’est pas seulement un territoire perdu, mais une manière d’être au monde – plus humble, plus fraternelle, plus respectueuse du vivant. Tsangári ne date pas son récit, et pour cause : la menace qu’elle dénonce est intemporelle. Le capitalisme comme cyclone, la gentrification comme malédiction moderne.

Comme une parabole

Il est clait qu’Harvest résonne comme une parabole. Il nous interroge sur la vocation première de l’homme à « cultiver et garder » la terre, sur notre responsabilité face à la création, sur notre capacité – ou non – à résister à la tentation de la domination. Il rappelle aussi, sans didactisme, que les premières victimes de l’injustice sont souvent celles que l’on n’entend pas : les pauvres, les paysans, les oubliés. Dans ce village sans nom, le Royaume semblait à portée de main. Mais les sept jours hallucinés que dure sa disparition racontent une apocalypse douce, lente, insidieuse. Comme une Passion sans Résurrection. Et pourtant, il y a dans la dernière image – un regard, un souffle, un fragment de silence – une forme de prière.

Harvest n’est évidemment pas un film « chrétien ». Mais il dit, avec puissance, la beauté d’un monde à préserver, et le drame de son abandon. Une méditation cinématographique précieuse, à l’heure où tant de territoires – géographiques, spirituels, humains – sont menacés.