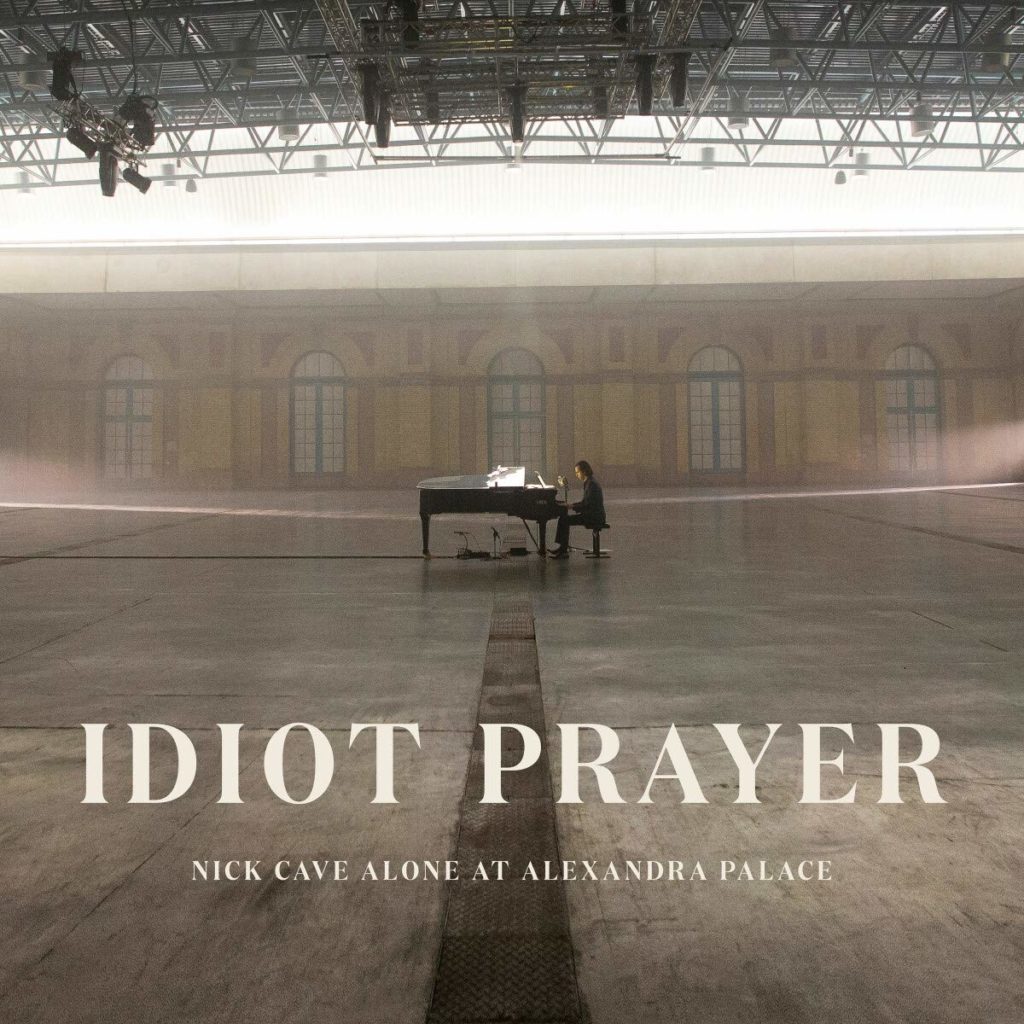

Comme son sous-titre l’indique, c’est en solo que Nicholas Cave, dit Nick Cave, a interprété ses 22 chansons, brillant ainsi d’une intimité troublante.

L’artiste australien de 63 ans s’est radicalement transformé au fil des ans, façonné par une certaine violence de l’existence, marqué immensément par la mort accidentelle de son fils Arthur, âgé de 16 ans, tombé d’une falaise à Brighton (Angleterre) en août 2015 mais aussi au travers d’un rapport à la spiritualité obsessionnel. Dieu, la Bible et la religion sont des thèmes récurrents dans son œuvre. “Je ne suis pas religieux, s’est-il pourtant défendu dans une interview au Los Angeles Times en 2010. Mais je me réserve le droit de croire en la possibilité d’un Dieu. En tant qu’artiste, c’est nécessaire d’avoir une partie de soi qui est persuadée d’une telle existence et, de ce fait, il y a effectivement une influence divine dans mes chansons.” Dans une autre interview il précise encore les choses : « Mon rapport à Dieu est plutôt du style deux pas en avant, un pas en arrière. Parfois, je me sens très proche de Dieu, parfois je ne le sens pas du tout. Parce que je n’appartiens à aucune doctrine ou Eglise, ma foi est très dispersée, pas du tout concentrée. »

Au-travers du sublime choix d’une approche contemplative Nick Cave ne dépouille pas tant ses chansons mais les approfondie paradoxalement en en gardant la substantifique moelle pour finir par exposer leur absolue beauté primaire. Sad Waters se dévoile comme une jolie complainte qui s’offre avec charme telle la robe de Mary qui se relève jusqu’en haut de ses genoux ; Stranger Than Kindness est décomposé en un hymne fantomatique ; Girl in Amber métaphore d’une porte qui s’ouvre sur un autre monde. Près d’un tiers de l’ensemble est tiré de The Boatman’s Call sorti 1997, un choix qui établit un lien spirituel entre le déchirement majestueux de ce disque et les sublimes ruminations de Ghosteen sur le chagrin. Dans le vide somptueux et inquiétant d’Alexandra Palace, les lignes entre le passé et le présent commencent ainsi à s’estomper, et les compositions se détachent du temps. Des blessures vieilles de vingt ans paraissent aussi tendres que des bleus violets sur Brompton Oratory et Far From Me, tandis que le fausset étouffé de Cave sur le somptueux et clairsemé Black Hair suggère toujours le parfum d’une ancienne amante laissé sur l’oreiller et qui remplit encore ses narines et son cœur. Waiting For You, en revanche, composée l’année dernière, purge l’éclat électronique de la version de Ghosteen jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’une prière fragile, mais bouleversante. Et lorsque l’artiste s’enfonce dans le chagrin sur Nobody’s Baby Now, une vague nostalgique déferle dans ses doigts et sa voix à la mesure de la coda d’une romance sur écran d’argent. Et pourtant, certains des meilleurs moments de Idiot Prayer crépitent d’une énergie plus dangereuse. Sur quelques morceaux, Cave a soudain moins l’air de revisiter son recueil de chansons que de nous initier à une forme d’incantation spirituelle. Higgs Boson Blues, une vaste odyssée surréaliste livrée sur l’album Push the Sky Away en 2013, commence tranquillement pour s’envoler, littéralement, lentement comme soutenu par une vision fiévreuse. Tout y passe… Robert Johnson, Lucifer, le Lorraine Motel, une évocation de glossolalie, Hannah Montana… pour qu’à la fin de la chanson, alors qu’il s’épanche sur Miley Cyrus, des singes ou des missionnaires porteurs de la variole, sa voix se mette à hurler… pour finir malgré tout dans la douceur d’un accord de piano. Sur l’unique titre inédit, la ballade nostalgique Euthanasia, il chante aussi le fait de passer une soirée désespérée à errer dans des paysages solitaires, porté par le chagrin et à la recherche du salut. « En te cherchant, je me suis perdu », frémit-il dans son élégante composition pour rebondir en ajoutant « Et en me perdant, je me suis retrouvé ».

On soulignera enfin qu’au bout d’une trentaine de minutes, juste après avoir terminé une triste mais belle reprise de « (Are You) The One That I’ve Been Waiting For ? », Nick laisse échapper le seul autre son que sa voix chantée ou le slam initial… et il s’agit alors d’un subtil et malicieux rire, comme si l’interprète sortait soudainement d’une rêverie. Car sinon, ailleurs, pas de mots, de commentaires, de blagues… rien qui pourrait briser l’intimité de l’instant, cette performance comme nulle autre. Un album qui est étrangement immensément intime tout en scintillant avec l’étrange forme irréelle de ce qui pourrait ressembler à un rêve mais sans être sûr que ce le soit.

Plus simplement, Idiot Prayer c’est la rencontre avec l’homme, Nick Cave, dans ce qu’il a de plus personnel et de plus offert à tous, avec ses paradoxes, ses conflits intérieurs et un peu de mystère qui demeure, toujours. Pétri de l’expression du mot qui résume toute sa performance, amour, Idiot Prayer est unique en son genre et tout simplement beau !