La vie paraît si simple à qui consulte un livre d’histoire : une armée s’élance, elle gagne la bataille ou connaît la déroute, et le sentiment domine que son destin, depuis longtemps scellé, se dressait devant elle sans qu’elle y pût rien changer.

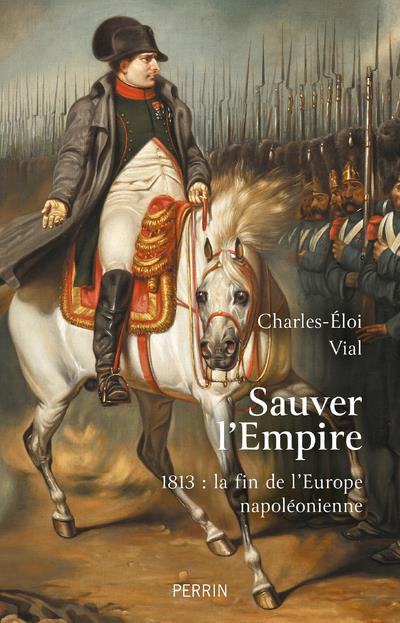

Les savants, soucieux de notre confort, plantent des piquets dans l’argile de leur récit, qu’ils nomment « années charnières » ou « tournant de la guerre ». Ainsi pouvons-nous cheminer l’esprit tranquille : 1917 annonce 1918, 1942 détermine 1945, et nous croyons que les accords d’Evian percent déjà sous le 13 mai. Billevesées. Charles-Eloi Vial, un de ces grands auteurs qui ne se révèlent pas tous les jours, nous démontre avec son nouvel ouvrage « Sauver l’Empire, 1813, la fin de l’Europe napoléonienne » (Perrin, 416 p. 25 €) que toute aventure collective est un champ magnétique.

« Autour de Napoléon, que l’on surnommait « le dieu de la guerre », des hommes parlaient constamment de paix. Non pas les maréchaux gorgés d’or et de gloire grâce à leur maître, qui mirent du temps avant de secouer le joug impérial, mais bien les diplomates, écrit Charles-Eloi Vial. Ceux de l’Empire ne sont guère connus, la figure de Talleyrand écrasant tous les autres et la période passant – à tort – pour uniquement guerrière alors que le règne de Napoléon constitue une séquence extraordinairement dynamique pour l’histoire des relations internationales. » Tel est bien l’intérêt de ce livre, on veut dire l’intérêt qu’y trouveront ceux que laisse indifférent la geste de l’Empereur.

Autour de l’Ogre, il n’était rien de figé depuis Paris jusqu’à Vienne ou Moscou. Bien entendu, le désastre de la campagne de Russie justifiait cette agitation. La martingale avait pris fin, le génie s’était évanoui, l’aigle avait pris de l’embonpoint… Mais n’allons pas trop vite en besogne.

« A cette époque, Napoléon disposait encore d’immenses ressources et la perspective de sa chute devait lui sembler plus qu’improbable, écrit Vial. Il avait certes encaissé de lourdes pertes en hommes et en argent, mais la situation pouvait encore être redressée en quelques années de paix. »

Si l’année 1813 n’a pas les allures grandioses ou cataclysmiques des autres, elle passionne par le mouvement des souverains qui, tétanisés par la puissance impériale, cherchent le moyen non pas d’humilier celui qui les humilia, mais d’établir un équilibre en Europe. Une galerie de portraits vous attend qui prend les certitudes à revers : Alexandre Ier fragile et nerveux, Metternich en brave type et même ce noceur de Blücher avec qui, somme toute, on irait bien boire une bière. Oui, le destin balançait à l’orée de cette année-là. Pourtant, Charles-Eloi Vial fait comprendre qu’un mécanisme était lancé. Bientôt de nouvelles donnes allaient mettre un terme aux spéculations positives, engendrer d’inédits rapports de force. Autrement dit, 1813, en horloge solaire, allait jeter sa lumière sur un passé récent, faire passer la Bérézina pour un préambule plutôt que pour un accident.

Quel rapport avec la guerre en Ukraine ?

A chacun sa lecture. Il n’en reste pas moins vrai que tout conflit réclame de la souplesse. Autant que de la détermination. Nos concitoyens s’agacent du caractère, qu’ils jugent contradictoire, des déclarations du président Macron. Celui-ci dit qu’il ne faut pas fermer la porte à Vladimir Poutine, et puis il donne son accord à la livraison d’armes à l’Ukraine, avant de refuser de fournir des chars Leclerc, puis d’affirmer que « rien n’est interdit » quand on lui demande si la France pourrait fournir des avions de combat. Pardi, nous voudrions bien vous y voir. Vous pouvez bien ronchonner dans votre coin, vous ne pouvez passer par pertes et profits les pressions multiples qui s’exercent sur lui, les enjeux qui le contraignent.

Les chefs d’Etat et de gouvernement, plus qu’on ne le pense, tâtonnent, avancent dans la brume. Y compris quand ils inventent une réforme des retraites ? Peut-être. Mais c’est une autre histoire…