Critique ciné publiée le 16 mai 2025 après la projection cannoise

Présenté en première mondiale en compétition officielle au Festival de Cannes 2025, La Petite Dernière, réalisé par Hafsia Herzi, est une adaptation cinématographique très impactante du roman autobiographique de Fatima Daas. Ce film est une œuvre de tension intérieure, de vérité déchirée, mais aussi de pudeur et de tendresse. À travers le portrait d’une jeune femme en quête de cohérence dans une vie traversée de contradictions, il interroge notre époque, nos appartenances, et le lien complexe entre foi, identité et liberté.

Fatima, 17 ans, est la petite dernière. Elle vit en banlieue avec ses sœurs, dans une famille joyeuse et aimante. Bonne élève, elle intègre une fac de philosophie à Paris et découvre un tout nouveau monde. Alors que débute sa vie de jeune femme, elle s’émancipe de sa famille et ses traditions. Fatima se met alors à questionner son identité. Comment concilier sa foi avec ses désirs naissants ?

Fatima, interprétée avec une incroyable justesse par Nadia Melliti (qui pourrait lui valoir un joli prix d’interprétation féminine), est la petite dernière d’une fratrie d’origine algérienne. Élevée dans une banlieue parisienne, elle est issue d’un milieu où la culture familiale, la religion musulmane, et les règles implicites du “respect” forment un socle identitaire solide mais rigide. Mais Fatima sent qu’elle est “différente”. Elle aime Dieu et sa religion, mais elle découvre aussi son amour pour les femmes. Et ce que sa foi lui enseigne semble en contradiction avec ce que son corps et son cœur lui dictent. À travers ce tiraillement, La Petite Dernière raconte un combat silencieux. Un combat pour exister dans sa complexité, sans renier ni son éducation, ni sa foi, ni son désir.

Une justesse d’interprétation qui touche au réel

L’une des grandes réussites de La Petite Dernière tient, comme je le soulignais, à la qualité exceptionnelle de ses interprètes, à commencer par Nadia Melliti, dans le rôle principal. Elle incarne Fatima avec une intériorité rare, faite de pudeur, de non-dits, de tensions contenues. Son regard, souvent fuyant, dit mieux que des mots l’état de lutte permanente dans lequel évolue son personnage. Mais cette justesse s’étend à tout le casting. Les scènes d’école, de discussions entre adolescentes, de sorties, d’affrontements ou de rires échappés, semblent saisies sur le vif, tant elles résonnent de vérité. Même impression dans le cadre familial : les gestes, les regards, les discussions entre soeurs ou les encouragements maladroits ont ce goût de quotidien brut, jamais appuyé, jamais caricatural. Ce réalisme parfois quasi documentaire – bien que mis en scène avec grand soin – renforce l’impact émotionnel du film. Le spectateur ne regarde pas une histoire extérieure à lui. Il est pris dans la matière même de la vie. Il sourit, il est ému, gêné… Dans cette proximité, La Petite Dernière devient un miroir.

Chacun peut y reconnaître une tension vécue, un amour empêché, une prière en sourdine.

Un film de retenue, à hauteur d’âme

La force du film de Hafsia Herzi réside dans sa mise en scène retenue et sans jugement. La caméra ne cherche ni l’effet ni la provocation. Elle suit le chemin intérieur d’une jeune femme avec délicatesse, dans une narration en fragments, comme les pages d’un journal. Les saisons s’écoulent… et se comprendre, se trouver, prend du temps. La photographie de Jérémie Attard épouse cette pudeur : plans fixes, lumière naturelle, cadrages qui laissent de l’espace au silence, profondeur de champ. C’est dans les creux, les regards, les absences, que se dit le plus. La musique d’Amine Bouhafa, subtile, vient accompagner ce récit avec une douceur qui évite toute dramatisation.

Une adaptation courageuse

Adapter le roman de Fatima Daas n’était pas un geste anodin. C’était prendre le risque de la controverse, de la lecture réductrice, voire du rejet. En cela, Hafsia Herzi fait preuve d’un vrai courage d’artiste. Elle choisit l’écoute, l’humanité, le refus des réponses simples. Dans un paysage souvent polarisé entre discours identitaires ou caricatures culturelles, ce film vient ouvrir un espace rare : celui d’une complexité assumée, d’une foi blessée mais non reniée, d’une identité qui refuse d’être fragmentée. Comment ne pas apprécier et se laisser interpeller par ce dialogue entre Fatima et son Imam, par exemple ? Le discours religieux est là, mais la compassion paraît… sans vraiment arriver à dépasser le dogme. Dans le roman originel, Fatima écrivait : « Je m’appelle Fatima. Je porte le prénom d’une femme vierge, d’une femme sainte, d’une femme que je ne suis pas. » Cette phrase éclaire la tension du récit : vouloir honorer l’héritage sans renoncer à soi. Être fidèle sans se renier. Aimer Dieu et s’aimer soi-même.

Foi et désir : l’impossible synthèse ?

C’est d’intériorité tiraillée qu’il est question ici. Fatima aime Dieu, sincèrement. Elle fait ses prières, récite ses invocations, fréquente la mosquée. Mais elle se cherche, se teste, apprend… et soudainement aime aussi Ji-Na, une jeune infirmière coréenne qui l’accueille dans une relation fragile, presque clandestine. Herzi ne tranche pas. Elle montre. Elle laisse entendre les voix discordantes : celle du Coran, des traditions, de l’amour, de la peur. On est ici face à une expérience existentielle du paradoxe, où le corps, le cœur et la conscience ne marchent pas d’un même pas. Et pourtant, une vérité émerge : celle d’un désir de cohérence intérieure, d’une quête de Dieu malgré la douleur du non-alignement. Ce film n’offre pas une résolution théologique – mais il donne à voir un chemin spirituel authentique, fait d’hésitations, de repentirs, de révoltes intimes et de choix.

Alors, soyons clair… La Petite Dernière ne concerne pas que les musulmans. C’est un film pour tous ceux et celles qui ont essayé de concilier l’inconciliable : fidélité familiale et liberté intime, croyance et orientation, tradition et autonomie. Dans un monde où la pression à choisir un camp est forte, ce film offre l’humble récit d’une jeune femme qui ne veut pas renoncer à ce qu’elle est dans son entier. Il interroge certainement aussi le croyant (quelle que soit sa foi) sur notre capacité à accueillir ces vies en tension, non pas comme des provocations, mais comme des appels à la compassion, à l’écoute, au respect du cheminement de chacun.

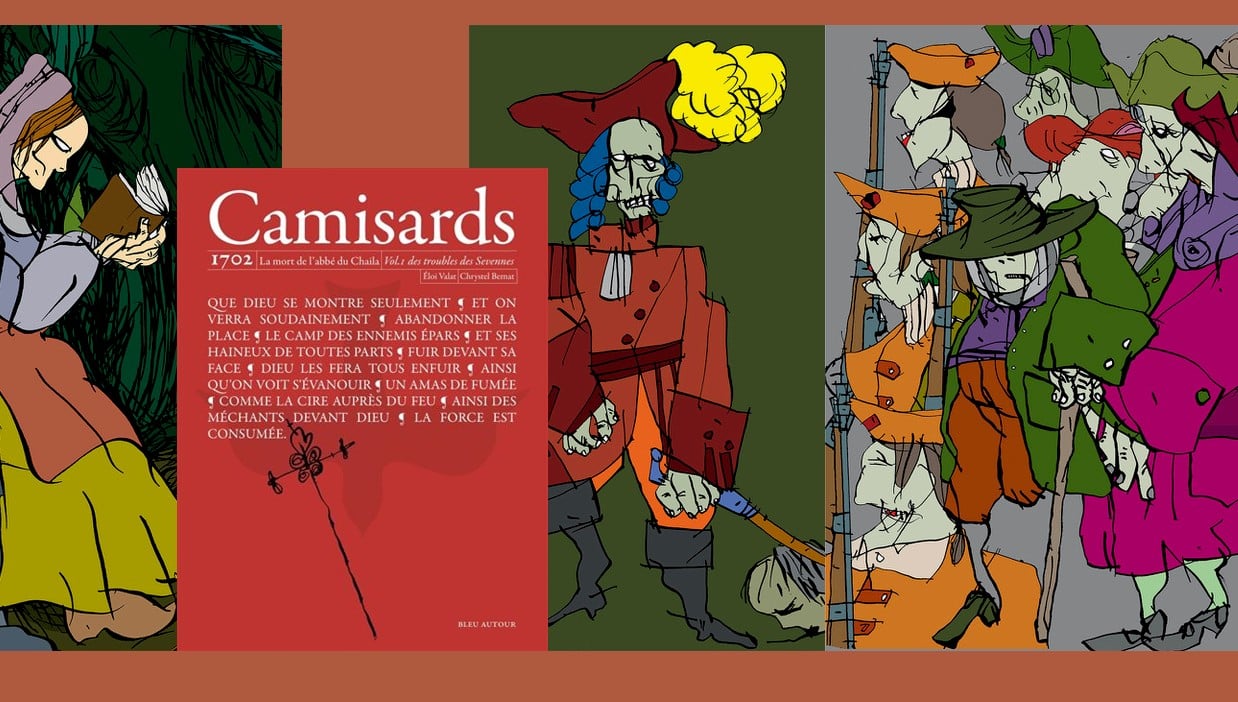

Photo prise à la fin de la projection par Jean-Luc Gadreau