Ce que ce mot recèle, un coffret de santal aux parfums de secrets ne pourrait le révéler jamais. Prononcez « Désert », et tout de suite un bal d’images vient à vous. Le sable en infini, le ciel de cristal, une soif à se pendre. Aussi le cinéma – des spahis pour qui Mireille Balin se damnait – peut-être même la littérature : un aviateur en panne, un gosse réclamant le dessin d’un mouton.

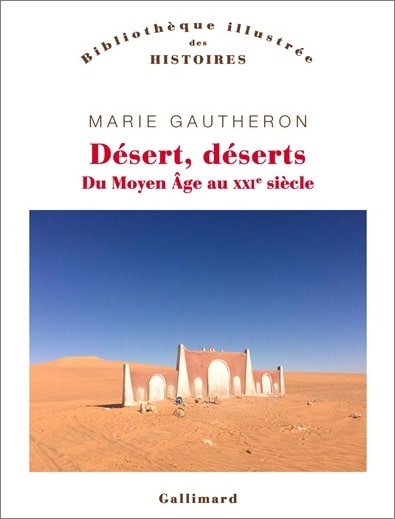

Pourtant, sous nos latitudes, le désert a longtemps pris la forme de la friche, de la forêt, de la montagne même. Il faut se résigner : le rêve et la science ne font pas tous les jours bon ménage. Ils s’envoient même à la figure de la vaisselle, des injures et s’accusent de ne rien comprendre ou de tout mélanger. Marie Gautheron les réunit. Dans un livre admirable : « Désert, déserts, du Moyen Âge au XXIe siècle » (Gallimard), elle explore, analyse, confronte les représentations des étendues dépeuplées sans renoncer au bonheur de l’écriture, à l’expression personnelle d’une sensibilité. Pour Regards protestants, cette agrégée de lettres et docteure en histoire de l’art explique sa démarche.

« J’ai eu le souci d‘ancrer mon livre dans une mémoire aussi lointaine que possible, archaïque et vivace, déclare-t-elle. Dégagée de tout lien mémoriel particulier – je ne suis pas née en Afrique du nord, pour ne prendre qu’un exemple – j’ai voulu percer le mystère d’une fascination très ancienne, en moi, pour le désert. » Conçu comme une promenade au travers des siècles, cet ouvrage interroge avant tout l’histoire occidentale.

L’étendue d’un imaginaire

Parce qu’il est issu d’un mot latin signifiant « abandonner », le désert a d’abord été chargée d’une connotation négative, mais encore d’une certaine ambiguïté, puisque dans la Bible il est à la fois l’espace où l’on paye une faute et le lieu par excellence où Dieu s’exprime. « Dans le terme « désert », on perçoit l’idée de déréliction, de catastrophe, constate Marie Gautheron. Chez Athanase et Saint Jérôme, un désert est ce qui entoure les lieux de vie, l’endroit où s’installe un anachorète (on songe à Paul de Thèbes et à Saint Antoine), c’est-à-dire la montagne et la grotte.

Au moment de la migration de l’imaginaire des pères du désert en Occident, les femmes et les hommes ont cherché des équivalents. Certes, on peut repérer le site de la Sainte Baume, où l’on dit que Marie-Madeleine se serait retirée, mais ailleurs ? Comment faire ? C’est par ce biais que les îles et les forêts se sont substituées aux sites traditionnels. » Et notre interlocutrice de souligner que, jusqu’au XIXe siècle, on a employé le même mot pour désigner des paysages qui ne ressemblaient en rien aux déserts orientaux. Tocqueville, pour ne prendre qu’un exemple, appelle désert aussi bien le Sahara que les forêts américaines.

L’héritage biblique du désert

On peut donc définir le désert comme le lieu de dialogue, par excellence, entre l’Occident et l’Orient. L’héritage biblique du désert a innervé notre culture. Et Marie Gautheron propose des images multiples, tant spirituelles qu’imaginaires ou symboliques – et là nous ne pouvons manquer de citer le Désert des Cévennes – qui reflètent notre fascination pour les régions arides, éloignées, si mal connues. Dès le Moyen Âge, les tableaux reproduisent un désert parsemé d’arbres ou de montagnes ornées de jardins, qui n’ont guère de rapport avec les étendues de sable. « Je raconte comment l’Occident a apprivoisé des paysages terrifiants, comment nous sommes passés des affreux déserts aux beaux déserts, explique de nouveau l’historienne. Le voyage en Terre Sainte, l’expédition d’Egypte ont ouvert une porte nouvelle. Ecrivains, peintres, artistes s’y sont engouffrés. »

L’image stéréotypée

Avec la colonisation, s’est construite l’image traditionnelle du désert, avec ses personnages de légendes – les tribus nomades, les méharistes, les chameaux sous le soleil – qui bien sûr ont pris la forme de stéréotypes. » Les romans de voyage s’en sont emparés, – on pense à Pierre Loti, à Joseph Peyré – la bande dessinée tout autant, l’œuvre d’Hergé suscitant, grâce à Tintin, des vocations chez nombre de jeunes lecteurs à la recherche d’un ailleurs.

« De nos jours, le désert est, plus que jamais le lieu de l’inquiétude, observe Marie Gautheron. Désertification du désert qui s’accroît du fait de la surexploitation des ressources, violences extrêmes traversant l’arc de crise (une notion géopolitique qui désigne l’espace du terrorisme, lequel s’étend du Sahel jusqu’au Moyen-Orient, constitué des plus grands espaces désertiques du monde), tout cela concourt à maintenir ces espaces dans un imaginaire très sombre. Le désert est devenu l’icône de la perte de valeurs, de repères et de pertes de ce qui fait lien entre les hommes. »

Ambivalence d’un espace – intérieur, extérieur, allez savoir…– où tout est lumière et désespoir. Un sentiment d’abandon que corrige, à sa façon, ce très beau livre, peuplé d’images et d’analyses.

A lire : « Désert, déserts, du Moyen Âge au XXIe siècle », Gallimard 540 p. 35 €