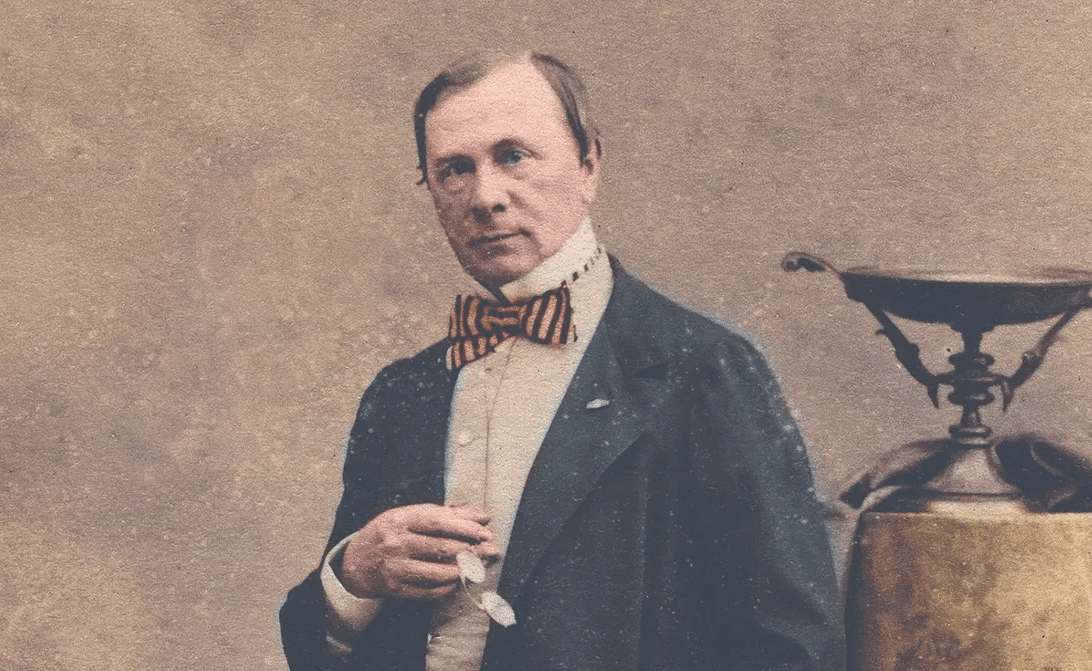

C’était un temps de Tilburys. Le choléra voyageait par les ruelles et si le préau des écoles était encore une vue de l’esprit, malgré François Guizot, le goût de la lecture gagnait les foules. De la lecture à deux sous, fervente, à vous traverser tout entier, lecture de pacotille si l’on veut, portée par des écrivains dépensant plus qu’ils ne gagnaient, paniers percés comme il n’y a pas, courant les signes à publier pour assouvir une passion funeste, un feu plus qu’infernal qui leur brûlait le cœur. Honoré de Balzac était leur souverain. Mais un homme était leur chef, premier grand patron de presse agitant sa puissance publique et financière pour faire et défaire les réputations, divertir les ouvriers sachant lire, agiter les bourgeois, surtout gagner de l’or : Emile de Girardin. Il naquit le 21 juin 1802, mourut le 27 avril 1881. Voici qu’Adeline Wrona, professeure à la Sorbonne, lui consacre une biographie. L’un de ces ouvrages menés tambour battant qui nous tiennent et nous éclairent. Non pas sur des temps révolus, mais sur notre époque. Eh oui… Le siècle d’Emile est encore un peu le nôtre.

Il faut, pour commencer le portrait, situer la naissance du garçon. « Personne n’aurait jamais dû savoir quel nom porterait vraiment cet enfant, né en cachette rue du Chabanais, dans le deuxième arrondissement, à deux pas du Palais-Royal, explique l’historienne. Sa mère est venue accoucher là le plus discrètement possible. » Alexandre de Girardin, baron de l’Empire, est le père. Il a brillé sur les champs de batailles et son nom figure sur l’Arc de triomphe. Mais il est marié, déjà père de famille. On ne vous fait pas de dessin.

Un génie des affaires

Le moteur qui fait tourner la machine intérieure de notre personnage est le désir irrépressible de reconnaissance. Il va, pour cela, se battre très tôt. Comment ? Par la presse. Un génie des affaires. Auteur d’un ouvrage autobiographique, « Emile », dont le succès dépasse le cercle restreint des lecteurs attentifs, notre bonhomme invente « Le voleur », un journal qui republie des articles édités par d’autres. Une audace, permise par une faille dans la législation, qui l’encourage à multiplier les créations de magazines. Ainsi « La mode », un périodique dont les articles s’adressent aux femmes qui veulent se vêtir avec élégance.

Les annonces commerciales pour développer le journal

Emile est soutenu dans son aventure par son épouse, une femme de lettres disposant tout à la fois d’une petite fortune et d’un grand talent : Delphine de Gay. La gloire, alors qu’il est jeune encore, le frappe en un éclair. Adeline Wrona décrit : « En véritable homme d’Etat (car la presse périodique, écrit-il, est le seul vrai pouvoir du temps), il défend un point de vue qui n’a jamais été assumé aussi clairement : les annonces commerciales sont ce qui libère le journal et non ce qui l’asservit. Ce n’est pas assez clair ? Girardin l’écrit plus fort : remplacez la polémique vénale par la publicité légale. Il faut donc resserrer les liens entre le journal et le monde de l’industrie, ou de la consommation ; et tout simplement corréler le prix des annonces au nombre des lecteurs. »

A cet endroit du récit, vous commencez à comprendre. Emile Girardin aurait parfaitement approuvé Patrick Le Lay, PDG de TF1, qui déclara voici vingt et un ans : « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible ». Etait-il un génie, ce drôle de personnage, au physique un peu terne, au régime alimentaire sinistre (une côtelette, un verre de lait… Même un féru de diététique y trouverait à dépérir) mais capable de séduire les plus belles femmes de son milieu (Marie d’Agout, Rachel…) ? On ne le jurerait pas. « Comme toujours l’invention de Girardin s’inspirait d’autres expériences plus ou moins abouties, souligne Adeline Wrona. Il avait ce talent de s’approprier des idées qui étaient dans l’air du temps et de les transformer brutalement en réalité. » Mais de nouveau nous saisit l’analogie.

Surnommé le « Napoléon de la presse »

Bien sûr, aujourd’hui la presse n’a plus rien à voir avec ce qu’elle était. La toile a modifié de fond en comble aussi bien les façons de lire que de comprendre le monde. il n’en reste pas moins que le principe à l’œuvre sous la conduite de Girardin n’a guère évolué. Nous n’avons pas décrit la façon dont ce patron naviguait, tout près des régimes politiques, des élus, plusieurs députés, mais plusieurs fois contesté. Il faudrait pour cela dévoiler tout le livre dont nous vous vantons les mérites et nous n’en avons pas le cœur. Mais vous pouvez deviner comment le Napoléon de la presse (car tel fut le surnom dont il se laissa couronner) retourna sa veste, au gré des révolutions, si nombreuses avant l’avènement de la Troisième république. Il n’en reste pas moins captivant de voir naître, et se développer tout un entregent qui, de nos jours encore, domine les esprits.

S’il est une différence, à notre goût, fondamentale, entre le siècle d’Emile et notre temps, c’est l’absence contemporaine des écrivains. Le dispositif imaginé par Girardin faisait la part belle à Victor Hugo, Balzac (avec lequel se tissaient des liens d’amour-haine qu’Adeline Wrona décrit à merveille) avec Lamartine. Aujourd’hui, rien n’est pareil. On ne sache pas qu’Hélène Cixous ou Milan Kundera, Jean Echenoz ou Danièle Sallenave (nous citons, de façon volontaire, des personnalités très différentes) aient participé à des émissions de télévision vantant les qualités d’un aspirateur aux bons soins d’un animateur frénétique.

A part cela, tout semble fonctionner suivant des mécanismes identiques. Nous, les protestants, ne pouvons qu’être choqués par une telle façon de voir, qui fait déjouer notre goût de l’éthique et le respect que nous portons depuis toujours à l’écrit. A l’heure où la démagogie, le mensonge menacent d’étouffer jusqu’à notre liberté de conscience, il est urgent de se mobiliser, de ne pas laisser dire. Et de relire Balzac !

A lire : « Emile de Girardin, le Napoléon de la presse » par Adeline Wrona, Gallimard, 256 p. 22 €