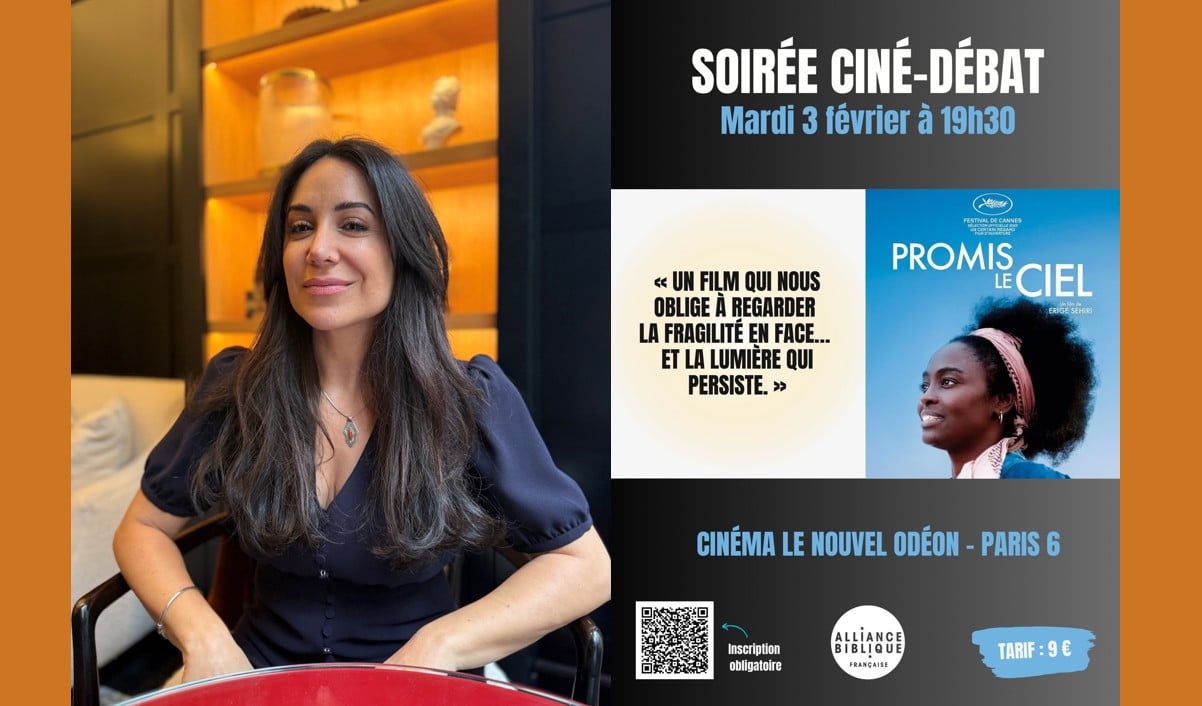

Un film aussi sobre que bouleversant qui a été présenté en sélection Un Certain Regard au Festival de Cannes 2024.

Un petit village du désert somalien, torride et venteux. Mamargade, père célibataire, cumule les petits boulots pour offrir à son fils Cigaal une vie meilleure. Alors qu’elle vient de divorcer, sa sœur Araweelo revient vivre avec eux. Malgré les vents changeants d’un pays en proie à la guerre civile et aux catastrophes naturelles, l’amour, la confiance et la résilience leur permettront de prendre en main leur destinée.

Un regard neuf sur la Somalie

Mo Harawe nous transporte dans un village côtier de Somalie, loin des images stéréotypées de guerre et de famine souvent associées à ce pays. Ici, la caméra s’attarde sur la vie quotidienne d’une petite famille, portée par Mamargade, un père célibataire qui enchaîne les petits boulots pour subvenir aux besoins de son jeune fils Cigaal. La réapparition de sa sœur Araweelo, de retour après un divorce difficile, vient bouleverser le fragile équilibre de cette cellule familiale. Ce récit intime devient alors une réflexion sur les liens familiaux, la reconstruction personnelle et les chemins parfois arides de la résilience.

Une poésie visuelle empreinte de pudeur et d’espérance

La photographie signée Mostafa El Kashef offre au film une beauté simple et saisissante. Les plans larges du désert, les gestes du quotidien captés sans artifice, l’alternance entre lumière crue et ombre protectrice : tout concourt à créer une atmosphère méditative. Harawe filme la lenteur non pas comme une contrainte, mais comme un appel à regarder autrement. Sans jamais céder au misérabilisme, le réalisateur donne à voir une Somalie vivante, digne, et marquée par une profonde humanité. Ce n’est pas un film sur la survie, mais sur la vie — dans tout ce qu’elle a de fragile, de beau, et d’espérant. Les acteurs, non professionnels, incarnent leurs rôles avec une justesse bouleversante. Mamargade est un père à la fois fatigué et déterminé, modèle discret de sacrifice et d’amour. Araweelo, sa sœur, vient comme un souffle d’émancipation féminine, apportant une autre forme de courage. Ensemble, ils dessinent une trajectoire d’espérance en terre aride.

Une certaine résonnance avec l’univers biblique

Dans leurs épreuves comme dans leurs gestes simples, on entrevoit cette force spirituelle discrète qui pousse les êtres à se relever, à croire malgré tout, à tenir bon — cette patience (ou persévérance) des saints dont parle l’Apocalypse. Avec Le Village aux portes du paradis et l’environnement particulier que l’on visualise, est rendu possible une certaine résonnance avec l’univers biblique.

On pense aux récits de ceux qui traversent le désert, à la recherche d’une terre de promesse. Comme Israël sorti d’Égypte, comme Ruth et Noémi en marche vers un avenir incertain, les personnages du film posent un acte de foi : celui de croire qu’un autre avenir est possible.

La figure du père qui veille, travaille, espère pour son fils l’appuie avec tendresse. Et ce « village aux portes du paradis » évoque, dans sa simplicité, ce Royaume déjà là, dans les gestes de soin, les choix de justice, et la fraternité quotidienne. Une histoire qui peut se recevoir comme un rappel : celui que Dieu agit souvent à la marge, dans les petits, les oubliés, ceux qui « n’ont pas de lieu où reposer la tête ». C’est là, peut-être finalement, que le paradis commence.

Voilà donc un film qui touche autant le cœur que l’intelligence. Le Village aux portes du paradis invite à poser un regard nouveau sur les pays souvent réduits à leurs blessures, à voir dans les plus humbles des visages porteurs d’espérance.