Tout artiste officiel a mauvaise presse. Donner son art au pouvoir, offrir ce que l’on porte en soi de plus précieux – l’inspiration, cette part de transcendance, inaccessible au commun, qui distingue le créateur – à quelque olibrius assoiffé de gloire et de narcissisme, est aujourd’hui considéré comme un abaissement, comme une soumission désolante. Et pourtant, quand on y songe, Vinci, Michel-Ange, Bach et Mozart – quoique celui-ci, justement, se soit rebellé contre son statut – n’étaient-ils pas, chacun dans son genre, des artistes officiels ? Un livre passionnant nous amène à réfléchir à ce destin particulier : « Jacques-Louis David, l’empereur des peintres » écrit par David Chanteranne, édité par Passés/composés.

David, peintre majeur de son temps

Faut-il rappeler cette évidence ? David est un peintre majeur de son temps. « Né le 30 août 1748 à Paris, grand prix de Rome en 1774, après deux échecs il est vrai, c’est l’homme de la rupture avec le style Rococo de Boucher – son maître – et le chef de file du néo-classicisme, explique en préambule David Chanteranne, historien, spécialiste du Premier Empire et de Napoléon. Avec le fameux « Serment des Horace », en 1785, il a régénéré son art par une manière froide, quasi-clinique, à cent lieues des canons chers au règne de Louis XV. » Il lui fallut tâtonner, remettre cent fois sur le métier sa façon d’agencer les sujets, les couleurs et surtout ne jamais perdre courage. Quand la Révolution éclate, il quitte le radeau de la monarchie, s’engage assez vite aux côtés de Robespierre.

Entre 1791 et 1792, il compose et réalise une des plus belles toiles politiques de notre histoire : « Le serment du Jeu de paume », puis il réalise trois toiles qui présentent en martyr trois victimes des royalistes : « La mort du jeune Bara », « Les derniers moments de Michel Lepeletier », et bien entendu « La mort de Marat », lequel nous apparaît dans une pose complètement christique.

Est-il devenu peintre de propagande ?

« Une telle démarche n’avait rien d’automatique, estime David Chanteranne. Certains artistes contemporains de David, également rétifs à l’Ancien Régime, se sont gardés de suivre cette voie. David a sacrifié son art au bénéfice d’une ambition sociale plus qu’esthétique, prenant le risque de ruiner la gloire que pouvait lui donner la postérité pour flatter le nouveau système politique. » Il paiera cher cette fidélité, la chute de Robespierre entraînant son arrestation. Passant tout près de l’échafaud, l’artiste sauve sa tête en adressant une lettre autocritique à Boissy d’Anglas.

Libéré, le bonhomme est de nouveau rattrapé par la politique. En décembre 1797, il va franchir une étape décisive. Quelques semaines plus tôt, lors d’un repas d’apparat, David a rencontré le vainqueur de la campagne d’Italie. Recevant Bonaparte en son atelier pour tirer son portrait, le peintre est fasciné. C’est un véritable coup de foudre. À ses élèves, David déclare : « Enfin, mes amis, c’est un homme auquel on aurait élevé des autels sous l’antiquité ; oui mes amis ; oui, mes chers amis ! Bonaparte est mon héros ! » Comme on le devine, le général ne va pas se faire prier pour soutenir cet admirateur si talentueux.

Peintre de Napoléon Bonaparte

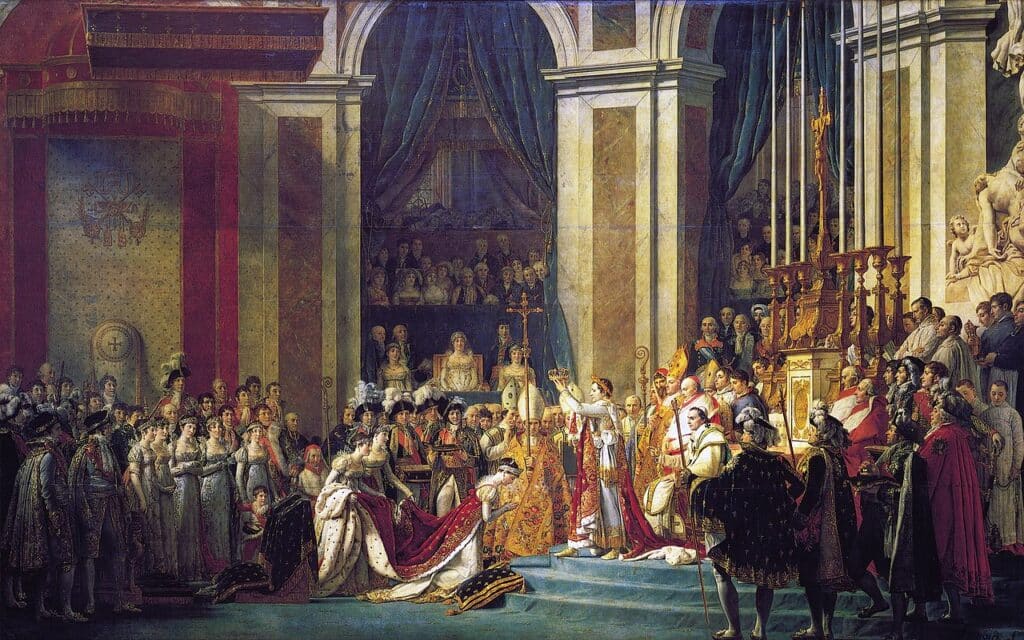

« Jacques-Louis David est nommé premier peintre de l’Empereur le 18 décembre 1804, autrement dit seulement deux semaines après les cérémonies du Sacre et du couronnement, remarque David Chanteranne. L’idée de Napoléon consiste à célébrer les journées inaugurales du régime qu’il vient de faire naître grâce à quatre tableaux de grande taille – neuf mètres sur six. A cette fin, il impose à David un cahier des charges qui lui sera donné par l’administration centrale. En échange, le peintre percevra 100 000 francs par toile, une somme considérable, digne d’un général d’Empire, mais il faut d’abord que les tableaux plaisent à sa Majesté. » C’est ainsi que se noue le pacte diabolique : adieu la liberté de concevoir une image, adieu le style personnel, source de la renommée du peintre. Seuls doivent compter le message politique et la toute-puissance du Prince.

« Les critiques de l’époque, et bien entendu la plupart des historiens d’art depuis deux siècles se perdent en conjecture face à pareil revirement, note notre interlocuteur. Ce peintre hostile au conformisme de sa jeunesse a versé un académisme pathétique, obligé de suroît de jongler avec les événements puisqu’au moment où il achève le premier tableau de la série commandé, le sacre tel que nous le connaissons, Napoléon avait déjà décidé de divorcer de Joséphine. Et lorsqu’il achèvera la toile suivante, il sera contraint d’effacer l’impératrice d’origine pour ne pas heurter la nouvelle, Marie-Louise d’Autriche. »

En lisant la biographie passionnante qui paraît, nous comprenons que David n’est pas meilleur qu’un autre et qu’il songe à rallier la Restauration. Mais il commet l’erreur de signer l’acte additionnel de l’Empire rétabli – pour cent petits jours, mais seuls les esprits politiques en ont conscience. Après Waterloo, notre peintre officiel part pour Bruxelles, où il retrouve Sieyès, Cambacérès, et quelques élèves qui vont l’entourer jusqu’à sa mort, le 29 décembre 1825.

Un tel parcours n’a pas grand-chose avec voir avec le protestantisme. L’indépendance d’esprit se cultive dès l’enfance parmi les fidèles de la Réforme. Des artistes qui se soumettent à des responsables politiques ? Pas de ça chez nous. Enfin… En principe…

A lire : David Chanteranne, « Jacques-Louis David – L’empereur des peintres » (Passés/composés, 326 p. 24 €)